ملخص

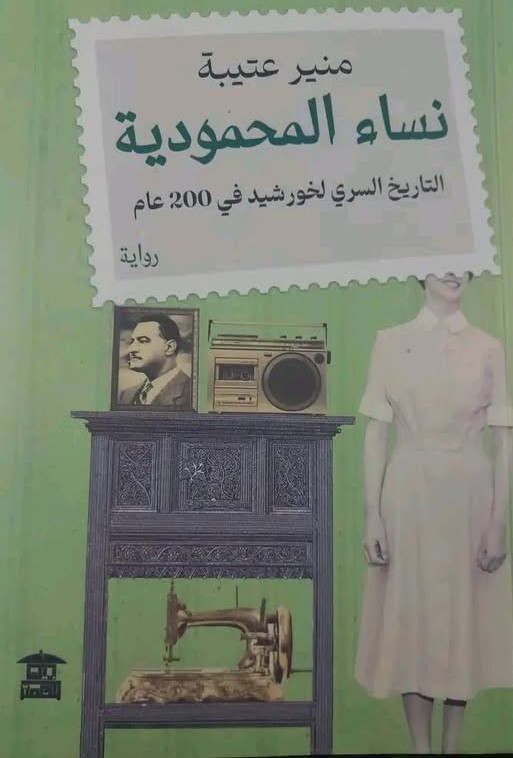

انتصار للهامش يعلنه الكاتب منير عتيبة منذ اللحظة الأولى لسرد روايته "نساء المحمودية – التاريخ السري لخورشيد في 200 عام" (بيت الحكمة – القاهرة)، ويفضي عنوانا الرواية "الرئيس والتكميلي" إلى دلالات تشي باختيار الكاتب واحدة من قرى الريف المصري شمال مصر "خورشيد" لتكون فضاءً مكانياً للسرد.

تحيل العتبة الأولى في رواية منير عتيبة إلى منح النساء دور البطولة في الأحداث وتحيل أيضاً إلى فضاء زمني واسع يمتد لنحو 200 عام، مما يعني أننا إزاء رواية أجيال قرر الكاتب عبرها رصد أهم التحولات الاجتماعية والسياسية في الواقع المصري خلال قرنين. أربع نساء كن بوابات عبور، سلكها عتيبة نحو فضاءات زمنية متباعدة، امتدت منذ حكم محمد علي باشا لمصر، وحتى اللحظة الراهنة. وعلى رغم أن أسماءهن شكلت عناوين الفصول، فإن الكاتب لم يمنح أياً منهن صوت السرد، الذي حرص على مركزيته، فمنح سلطته لراوٍ عليم، مما يحيل إلى اهتمامه الأكبر بإتاحة نظرة شمولية وموضوعية للأحداث، وإن لم يغفل بلوغ العوالم الداخلية للشخوص، وكشف طبقاتها المظلمة.

بلا تمهيد قرر الكاتب الولوج إلى قلب الأحداث مستهلاً سرده بحوار بين واحدة من شخوصه المحورية "رضوى"، وزوجها "ماهر" في لحظة زمنية راهنة، ثم انطلق نحو ماض بعيد، معتمداً أسلوب الاسترجاع ومتكئاً على حالة صوفية "كشف الحجب"، تأتت لبطلته "رضوى"، التي تنفذ بصيرتها إلى حقب انقضت، فتدرك حيوات وحكايات سابقة لنساء أخريات، هن "سنية"، و"صباح"، و"عائدة". وتستعيد في الوقت نفسه تاريخها الشخصي في القرية ذاتها. فبينما كانت "سنية" بوابة عبور لحقبة حكم الوالي الألباني محمد علي باشا، كانت عائدة بوابة لحقبة موسومة بصراعات عالمية، أدت تبعية مصر للاحتلال البريطاني حينها، لجرها لهذا الصراع، فباتت فضاءً ومسرحاً له، وإن لم تكن طرفاً فيه. أما "صباح" فكانت دليلاً قاد إلى حقبة ما بعد العهد الجمهوري أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وامتدت حياة كل من "صباح" و"عائدة" حتى اللحظة الراهنة للسرد، وإن كانت "رضوى" مركزها الوحيد.

معارف تاريخية

كان الفضاء الزمني الممتد للأحداث مبرراً لاستدعاء المعارف التاريخية حول السخرة، التي فرضها رجال الوالي محمد علي لحفر ترعة المحمودية، التي تصل بين الإسكندرية والنيل، والسعي لإنجاز عملية الحفر من دون الاهتمام برعاية العمال من الفلاحين، أو المحافظة على حياتهم، مما أودى بحياة 12 ألف مصري. ووظف الكاتب هذه الحقيقة التاريخية في خدمة السرد، إذ كان زوج "عليات" واحداً ممن قضوا جراء هذه السخرة، مما دفع "حسين" لإعالة الأرملة التي أصبحت فيما بعد زوجته وضرة "سنية"، التي باتت فريسة للحسرة والألم، وحاقدة على الترعة طوال حياتها. وبالمثل استدعى عتيبة عديداً من المعارف التاريخية الأخرى حول السلوك التخريبي للمحتل الإنجليزي، والأعمال المشبوهة للوكالة اليهودية في مصر، وحرب اليمن. وعبر هذه المعارف ساق بعض المفارقات، من بينها احتضان البلاد العربية لليهود الفارين من النازيين، في حين لم يتورع بعضهم من إلحاق الأذى بمن قاموا بحمايتهم، "أنت لا تعلمين ما كان يريد الإنجليز وأبراهام ومن خلفه من في الوكالة، فعله بمصر فقط ليعوقوا الألمان عن التقدم إلى القاهرة، كانوا ينوون إغراق الدلتا كلها. 16 مليون مصري يموتون غرقاً من أجل أن ينتصر الإنجليز في الحرب" ص 239.

لم يكن الفضاء المكاني للسرد (قرية خورشيد) مجرد خلفية يتحرك خلالها الأبطال، أو وعاءً يحوي ما قدره الكاتب من أحداث، وإنما لعب بطولة أخرى في النص، أتاحت للكاتب تحقيق غاياته في رصد التحولات الخطرة، التي عاشها المجتمع المصري خلال قرنين من الزمان على كل المستويات، لا سيما المستوى النفسي والاجتماعي، فهذه البقعة من العالم التي تحولت من مرتع للذئاب إلى مهد للحياة بعد وصول "حسين" وإخوته إليها، انقلب حالها مرة أخرى بعد دخول مندوب الوالي، "الخواجة كوست" لاستكمال حفر ترعة المحمودية. وصنع هذا التحول الذي لحق بالمكان، مصائر جديدة للشخوص، كذلك شهدت القرية - باعتبارها نموذجاً للهامش المصري - تحولات نتجت من الصراع العالمي بين قوات المحور ودول الحلفاء، ثم تحولات أخرى خلال حقبة عبدالناصر، وبعد موته، وبعد حرب 1973 ومعاهدة السلام، وبعد ثورة الـ25 من يناير، وبعد انتشار وباء كورنا. وكانت كل تلك التحولات نتاجاً لعلاقات متبادلة من التأثير والتأثر بين المكان والشخوص، وعلى خلفيتها اشتبك الكاتب مع قضايا متنوعة، منها استغلال الدين والتخفي خلف مظهر يحيل إلى التشدد، لممارسة ما ينم عن فساد أخلاقي، وكذا الجنون والتدني القيمي، الذي أعقب انتشار "كوفيد-19"، حد تصدى الناس لدفن الموتى، والمطالبة بحرقهم في بيوتهم!

ثيمة القهر

إضافة إلى القضايا التي طرحها الكاتب، برز القهر كثيمة وعنوان لكل الحقب التي وطئها. القهر الذي أودى بحياة الفلاحين أثناء عمليات حفر الترعة، والذي أهدر كرامتهم وحياتهم مرة أخرى حين مارسه المستعمر الإنجليزي، وعاشوه مرات عديدة حين دفع بهم لمواجهة المجهول أثناء حرب اليمن، وفي نكسة 1967، ومع انهيار الأحلام بعد ثورة يناير. كذلك كانت بطلات الكاتب وسيلة أخرى لرصد القهر الذي تتعرض له النساء، لكونهن دائماً أول ضحاياه، في مجتمعات تعلي من شأن سلطة الذكر والثقافة الأبوية. فكانت "رضوى" صورة من نساء يحرمن من حقهن في الإرث والحب والزواج، وكانت "سنية" صورة أخرى لنساء يعاقبن بالقتل المعنوي من الزوج والمجتمع إذا لم يقدر لهن الإنجاب، بينما كانت "صباح" صورة من نساء يعانين قهر الفقد، حين يلتهم الزوج والابن مخلفاً وراءه الوحدة والألم وخواء الروح. أما "عائدة" فكانت صورة مغايرة تجسد المرأة اللعوب المخادعة، التي تستغل وتستغل، وتؤمن بالميكافيللية منهجاً من أجل تحقيق غاياتها.

تسللت الفانتازيا إلى مواضع متفرقة من السرد، وأراد الكاتب من خلالها انتزاع معانٍ ودلالات من قلب اللامعقول، فأحال الاتفاق بين "حسين" والذئاب إلى الهيمنة البشرية على الطبيعة والمخلوقات، في حين أحال اختفاؤه - بعد نقض زوجته للاتفاق نفسه - إلى كسر هذه الهيمنة، في إشارة للعلاقة المتذبذبة بين الإنسان والكون، وتراوح الغلبة بينهما. وكانت قدرات "رضوى" الخارقة، التي بدت في انتقامها ممن سخروا من قدمها العرجاء، وسيلة لفضح قسوة المجتمع في تعامله مع الأضعف. وكانت القدرات الخارقة ذاتها لـ"سنية" التي أحرقت القرية، وصارت لعنة تطارد زوجها بعدما شاح بقلبه عنها نحو قبلة أخرى، وسيلة لكشف الهشاشة النفسية والتشظي والظلام، الذي يسود عوالم المرأة الداخلية حين يخونها قلب رجلها، "مرت صامتة بكل مكان شب فيه حريق، تأكدت أن ما أمرت به في حلمها حدث" ص 235. وكما أسهم الحلم في عبور الفانتازيا إلى النص، سلكه الكاتب إلى جانب المونولوغ الداخلي، لاستجلاء أسرار النفس الإنسانية، وأزماتها مع العالم. كذلك لعبت الأحلام دور النبوءة والاستبصار، فكان حلم "رضوى" وسيلة لكشف جريمة "عائدة" وقتلها للمريض الألماني.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تنوعت أشكال وغايات الصراع على مدار رحلة السرد. فلم يكن صراع "حسين" وأبيه وسيلة لكسر نمطية صورة الأب وحسب، وإنما كان اللبنة الرئيسة التي نهض عليها النص، إذ أدى لرحيل الابن وأخويه إلى أرض بكر، وتأسيسهم قرية "خورشيد" التي تعاقبت عليها الأزمنة والأجيال. كذلك اندلعت صراعات أخرى بين ماهر وأبيه، "رضوى" وزميلاتها في المدرسة، "رضوى" وزوجتي أخويها، "رضوى" وزوجها الأول، "حسين" والذئاب، فضلاً عن الصراعات الكبرى التي اندلعت في خلفية السرد، بين المحتل والقوى الوطنية، الألمان والإنجليز، الألمان واليهود. أما الصراع على المستوى الداخلي فكان وسيلة للكشف عن ظلام النفس الإنسانية، وتناقضاتها. فعلى رغم حب "محمد وطاهر" لأخيهما "حسين"، تمنى كل منهما في أعماقه المظلمة، ألا يكون له ولد، حتى تؤول أمواله إليهما. وعلى رغم نقمة أبي "رضوى" على عدوانية ابنه "سعيد"، فلم يستطع أن يقسو عليه. وعلى رغم خوف "صباح" من لعنة الموت، التي تلاحق كل من يحمل اسم "حسين" في العائلة بعد إنجابه ذكراً، لم تستطع تجاهل شعورها بالذنب نتيجة ما تفعله سراً كي لا تنجب، ومسؤوليتها عن حرمان زوجها من الأطفال.

كذلك لم تحل كراهية "رضوى" لزوجها الأول "البدري" من طلبها له تحت وطأة جسدها المشتعل بالرغبة. وهكذا كان الصراع في كل صوره ومستوياته، منهجاً اعتمده الكاتب لدفع وتحريك الأحداث، وزيادة جرعة التشويق. كما اتخذ منحى رمزياً في بعض مواضع السرد، فحملت علاقة أم "حسين" بجهاز الراديو لديها، التي بدت في إهماله بعد إدمانه، ثم التخلص منه، ومنحه مجاناً لبائع الروبابكيا، دلالات تحيل إلى مواقفها من السلطة السياسية. وعلى رغم اتساع مساحات الألم، تجلى الأمل في مواضع أخرى، وعمد الكاتب لإضاءته عبر تقنية التناظر، التي جمعت بين ماء يغلي في إناء، وروح تضج بالفرح، بين لحظة خروج المولودة "صباح" إلى الحياة، ولحظة النصر والعبور المجيدة. ومن زخم الألم والأمل أعاد عتيبة كتابة تاريخ يضيء الهامش المنسي، والمتغاضى عنه، ذلك الذي أهملته الوثائق، وأغفله المؤرخون.