ملخص

تبقى الخيارات في أيدي الشعوب... دعونا ننتظر ونرى، على أمل أن تكون هناك حالة وعي وصحوة، وأن تتعلم الأمم من تجارب الماضي شرقاً وغرباً، وبأمل أن تجد دروباً معبدة للحياة، لا منزلقات قاتلة للموت.

أفضل العبارات التي يمكن أن تنسحب على أوضاع عالمنا المعاصر قالها رئيس وزراء الصين الراحل العتيد شوان لاي "انقسامات جديدة... وتحالفات حديثة... ثم فوضى في كل مكان".

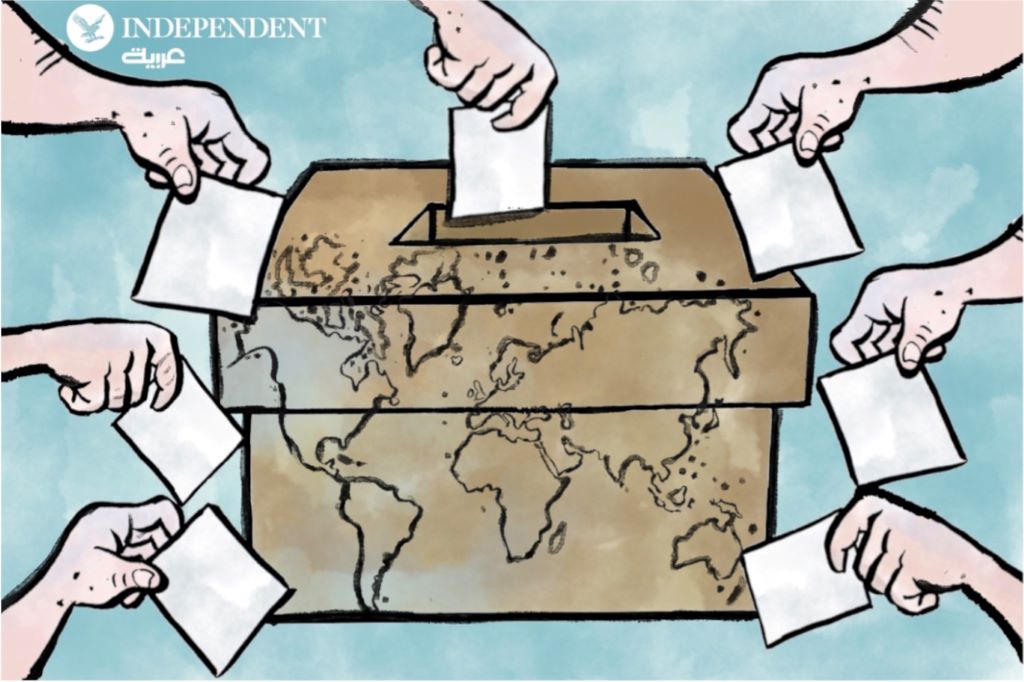

هل هي مصادفة قدرية أم موضوعية أن تجري خلال الأشهر الممتدة من مارس (آذار) المقبل وصولاً إلى نوفمبر (تشرين الثاني) انتخابات تشريعية ورئاسية في أكثر من 75 دولة حول العالم؟

مهما يكن من أمر الجواب، فإن الحقيقة المؤكدة تتمثل في أن أكثر من 4 مليارات شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان ستشهد انتخابات في عام 2024.

هنا يبدو التساؤل الذي يشاغب العقول: هل من قضية بعينها يمكن أن تمثل حجر الزاوية في سردية هذه الانتخابات؟

في الطريق إلى استجلاء طبيعة المشهد السياسي العالمي، تبدو لنا ظاهرة التضاد القائم بين بقايا الليبراليين، أولئك الذين يصارعون من أجل استمرار مسيرتهم، والقوميين والعنصريين، الشموليين والشعبويين، الساعين نحو مزيد من مربعات النفوذ، كأن العالم يعاني صراعاً بين التوجهين، وهذا صحيح في غالب الأمر.

خذ إليك أولى محطات هذه الانتخابات في إيران بين المتشددين المحافظين والمعتدلين، ومن هناك يمكن للمرء أن يغادر إلى روسيا والألسنة تلهج بتساؤل: هل سيبقى بوتين حاكماً منفرداً حتى 2036؟ وبالعودة للغرب الأوروبي يحتدم الصراع بين المحافظين والعمال في بريطانيا، أما الفورة الأقرب إلى الثورة فتنتظر واشنطن في الخامس من نوفمبر، وخلف الباب انتخابات يصفها البعض من أمثال صقر المحافظين الجدد روبرت كاغان بأنها "ذات مسحة كاشفة"، ويخشى الجميع معها أن تؤثر في مساقات أميركا في الداخل، ومسارات سياساتها الدولية في الخارج.

في تقرير مطول لها، تذكر صحيفة "واشنطن بوست" أن هذا العدد من الانتخابات قد لا يتكرر حتى عام 2048، عندما يمكن أن يكون المشهد العالمي مختلفاً إلى حد كبير، كما يشير التقرير إلى أن الموجة الثالثة من الديمقراطية والتوسع العالمي للحكومات الديمقراطية التي ظهرت خلال نهاية الحرب الباردة، قد تراجع خلال العقد الماضي.

هل يعني ذلك أن الثقافة السياسية تتحول وتتبدل حول العالم على نحو مختلف؟

مؤكد أن هذا يجري بالفعل، وعلى غير المصدق أن يتابع حركات الصحوة اليمينية الأوروبية بنوع خاص، عطفاً على تراجع مفهوم السلام نسبياً لصالح عودة العسكرية، فقد أنفق العالم 2.2 تريليون دولار العام الماضي 2023، على التسلح.

هل يستعد عالمنا لحكومات وهيئات تشريعية ورؤساء لا يسعون إلى سلم عالمي، وتبدو ميولهم لجهة الحروب والصدامات قائمة وقادمة؟

مما لا شك فيه أن الجواب هذه المرة سيكون بأيدي الشعوب وكيف تقترع ولمن تقترع، ومن هنا تتحدد أفق السلم والأمن الدوليين... من أين البداية؟

روسيا هل يبقى القيصر طويلاً؟

في الـ17 من مارس المقبل، أي خلال أقل من شهر، ستشخص العيون ناظرة إلى روسيا القائمة كما العنقاء من رماد الاتحاد السوفياتي، التي باتت تشكل حضوراً فاعلاً في المعادلة الدولية، لا سيما بعد عامين من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ومن غير أي ملامح أو معالم لنهاية قريبة في الأفق؟

يتهم المعسكر الغربي روسيا بأنها الدولة الشمولية التي يجب مواجهتها، كما يتحتم على القيصر أن يحمل أوراقه ويرحل، غير أن الواقع المعاصر يقطع بأنه كلما ازدادت الضغوط من حول فلاديمير بوتين، بدا أصلب عوداً، وبخاصة في ضوء قدرته على المقاومة، ومع اقتصاد قوي لم تؤثر فيه العقوبات، ومزيد من الأسلحة الفائقة الخطورة يرى السلافيون الروس في الرجل، الاختيار الأفضل.

على عتبات الانتخابات الرئاسية، وقد طال انتظار الروس لمعرفة ما إذا كان بوتين سيرشح نفسه أم لا، جرت المقادير بأمرين غالب الظن سيكون لهما تأثير بدرجة أو بأخرى على العملية الانتخابية:

أولاً: إعلان روسيا نجاحاتها في التوصل قريباً جداً لأدوية تقضي مرة وإلى الأبد على مرض السرطان، وهذه تعد نقلة علمية تؤكد مكانة روسيا، وفي الوقت نفسه جاءت التلميحات الأقرب إلى التصريحات في شأن برنامج روسيا لوضع صواريخ نووية في الفضاء الخارجي، وعلى رغم أنه خبر زلزل الدوائر الغربية، فإنه وفي كل الأحوال نزل برداً وسلاماً على النفوس السلافية، وعلى جماعة السيلوفكي المحيطة ببوتين، وهم يرون الدعم الغربي الذي لا ينتهي لأوكرانيا بقيادة أميركية.

ثانياً، جاءت وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في هذا التوقيت وقبل بضعة أسابيع لترسم علامة استفهام تجاه تيارات المعارضة الروسية وما يمكن أن تقوم به خلال الانتخابات الرئاسية.

ترشح بوتين يفتح الباب أم حديثين، المعارضة في الداخل والخارج... ماذا عن هذا؟

غالب الظن أن المعارضين في الداخل من نوعية المعارضة المستأنسة، حتى إن البعض يصف هؤلاء المرشحين بـ"الشكليين".

أخيراً تحدثت صحيفة "غازيتا" الروسية عن بعض من هؤلاء، مثل المرشح عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي، والمرشح عن الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف، عطفاً على فلاديسلاف دافانكوف المنافس عن حزب "الناس الجدد".

والمثير أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية استبعدت أسماء أخرى كان من بينها، بوريس ناديجين، ذلك السياسي الغامض الذي رآه البعض المرشح الحقيقي المنافس لبوتين، فيما البعض الآخر قال إن قصة الرجل ليست أكثر من مناورة، فالرجل لا يمثل تحدياً حقيقياً لبوتين، لأنه ينتقده بحرية وبقوة، وعلى رغم ذلك لا يتعرض لأي نوع من أنواع العسف أو الخسف التي يعانيها كل من يقترب من بوتين بالنقد.

ماذا عن المعارضة الروسية في الخارج، وهل يمكن لها أن تبدل الأوضاع أو تغير الطباع في الانتخابات المقبلة؟

جاء خبر موت نافالني ليعطي معارضي نظام بوتين ورقة ذهبية لتشويه سمعة القيصر، لا سيما أن هذه ليست أول مرة يلقى فيها معارض روسي مصرعه لأسباب مجهولة.

لكن وعلى رغم ذلك هناك صدقية كبيرة في العملية الانتخابية في الداخل الروسي.

وفق استطلاع للرأي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن 61 في المئة من المشاركين يثقون في نتائج الانتخابات في روسيا، وتبعاً لخلاصة المركز، تظهر استطلاعات الرأي أن مستوى الثقة بنتائج الانتخابات في البلاد ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية بمقدار 1.3 مرة.

هل تزعج توقعات نجاح بوتين من جديد الدوائر الغربية الأوروبية ثم الأميركية؟

المتابع لتصريحات كبار قادة الأطلسي يدرك قدر الأصوات العالية المطالبة بالاستعداد لحرب عالمية ثالثة، أما هيلاري كلينتون فتستبق المشهد الانتخابي الروسي بدعايات حول تزوير قادم للانتخابات.

وفي كل الأحوال يبدو نجاح بوتين عند كثير من المراقبين الغربيين ترجيحاً لكفة الشموليات وانتقاصاً من مساحة الليبرالية والحريات، مما يعني أن الصدام محتمل بقوة في قادم الأيام.

إيران بين خبراء القيادة والتشريعية

خلال يوم واحد من أيام شهر مارس المقبل، ستشهد إيران نوعين من الانتخابات المهمة للغاية، انتخاب "مجلس خبراء القيادة"، والانتخابات التشريعية.

يعتبر مجلس خبراء القيادة الإيرانية الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائدة الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف هذا المجلس حالياً من 88 عضواً يتم انتخابهم من طريق اقتراع شعبي مباشرة لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

أما المجلس التشريعي فهو السلطة التشريعية الحالية لإيران، وهو مجلس واحد، بينما كانت السلطة التشريعية قبل الثورة الإيرانية تتألف من مجلسين هما مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) والمجلس التشريعي، وقد تمت إزالة الشيوخ في الدستور الجديد بعد انتصار الثورة.

لماذا تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة في إيران وما حولها؟

الثابت أن هذه أول انتخابات وطنية منذ حركة الاحتجاج الواسعة التي هزت إيران بعد وفاة "مهسا أميني" في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويمكن لأي إيراني يبلغ من العمر 15 سنة المشاركة في الانتخابات التي تقدم لها 144 مرشحاً حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور من بين نحو 500 منافس.

هل ستكون الانتخابات الإيرانية مواجهة بين المتشددين والمعتدلين، إن جاز القول إن هناك في الداخل الإيراني صقوراً وحمائم، وإن الأمر ليس تقسيم أدوار؟

المؤكد أنه على عتبات مرحلة الترشيحات حدث ما يقطع بأن هناك مواجهة بعينها قادمة لا محالة، ذلك أنه بين الشخصيات التي تم استبعادها من الترشح، الرئيس السابق حسن روحاني، الذي كان يسعى إلى البقاء عضواً في مجلس الخبراء، حين انتخب منذ عام 1999.

ومنذ مغادرته منصبه، وجه روحاني انتقادات للحكومة التي يهيمن عليها المحافظون والحرس الثوري، خصوصاً بعد حركة الاحتجاج في عام 2022.

ماذا يعنيه مشهد استبعاد روحاني وعديد من أمثاله المعروفين بمواقفهم المغايرة لخامنئي وحرسه الثوري؟

قبل 72 ساعة على إعلان نتائج البت بأهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية الإيرانية، اجتمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برؤساء وممثلين من الأحزاب والتيارات السياسية المعترف بها في إيران، لبحث سبل "تسخين" الانتخابات ورفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع مطلع مارس المقبل.

كان من الواضح أن سردية المواجهة بين الحرية والشعبوية تضرب بجذورها في قلب المشهد الإيراني بدوره، فخلال الاجتماع واجه وزير الداخلية أحمد وجيدي موجة من انتقادات ممثلي التيار الإصلاحي والمعتدل بسبب القانون الجديد لتسجيل المرشحين في المرحلة الأولى من عمليات التسجيل، التي سميت "التسجيل التمهيدي" قبل إرسال القائمة الأولى إلى مجلس صيانة الدستور للبت بأهلية المرشحين.

تبدو المعركة على أشدها في انتخابات إيران المزدوجة بين التيار المحافظ القابض على جمر القيادة الإيرانية اليوم من جهة، وتحالف الإصلاحيين والمعتدلين من جانب آخر.

تكاد التحليلات الداخلية تشير إلى مخاوف حقيقية لدى المرشد ورجاله من عزوف الإيرانيين عن انتخابات 2024، مما يرفع عنهم الغطاء السياسي في الداخل، ويفتح الباب واسعاً لدعاوى التيارات المعروفة بميولها الإصلاحية.

على سبيل المثال يندد روحاني وحتى قبل استبعاده، وهو من تولى رئاسة الجمهورية من 2013 إلى 2021، بـ"النهج المناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة".

يرى كثر من أنصار التيار الإصلاحي الإيراني أن الوقت قد حان لتغييرات جوهرية في البنية التكتونية للسلطة الهرمية، من عند المرشد على خامنئي الذي يبلغ من العمر 84 سنة، والذي خلف في عام 1989 مؤسس الجمهورية الإسلامية الخوميني، وصولاً إلى رئيس مجلس الخبراء الحالي المحافظ المتشدد أحمد جنتي البالغ من العمر 96 سنة، وعادة ما كان هذا المجلس خاضعاً لسيطرة رجال الدين المحافظين.

هل ستشهد إيران منافسة بعد المحافظين والمحافظين المتشددين، بعد إقصاء غالبية المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، لا سيما بعد أن شهدت انتخابات عام 2020 إقصاء أكبر عدد ممكن من الوسطيين إن جاز التعبير؟

كان الإقصاء الواسع والمثير للجدل لهؤلاء المرشحين من الأسباب التي عزي إليها تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، إذ توجه 42.57 في المئة فقط من الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وهو أدنى معدل يسجل منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

يراهن التيار المحافظ والمحافظ المتشدد على مغازلة أوتار قضايا عدة، في مقدمها الحرب الإسرائيلية في غزة ومحاولة توظيفها بشكل يخدم الحضور القوي للأصولية الإيرانية، من خلال الشعارات الطنانة والرنانة الخاصة بدعم القضية الفلسطينية، وحتمية تحرير القدس، وما سواها من شعارات تقليدية رفعت طوال أربعة عقود ونصف العقد.

قضية أخرى تغازل بها السلطات الإيرانية جماهيرها، تتمثل في برنامجها النووي، والماضي قدماً، على رغم جميع الضغوط التي تمارس عليها من الجانب الأميركي.

عطفاً على ذلك فإن النظام يراهن على نجاحاته في تشتيت جهود الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط برمته من خلال وكلاء الحرب الإيرانيين، مما يعتبرونه نجاحاً في تصدير أفكار الثورة الإيرانية المجابهة للإمبريالية الأميركية.

غير أن علامة الاستفهام التي ستحدد مستقبل القيادة السياسية في البلاد مرهونة بيد الناخبين الإيرانيين أنفسهم، ومدى إقبالهم على صناديق الانتخابات أو الامتناع عن الاقتراع ما دام لم يجدوا دوافع أمل وتغيير، مما يقلص من مساحة خامنئي وحرسه الثوري لصالح طلائع التغيير.

بريطانيا بين العمال والمحافظين

تعرف الديمقراطية البريطانية بأنها من أقدم الديمقراطيات في العالم، منذ زمن "الماجناكارتا" وصولاً إلى "الثورة الإنجليزية" البيضاء، حيث لم ترق هناك الدماء، على العكس من الثورة الفرنسية التي أريق على جوانبها الدم الغزير وأكلت الثورة أبناءها.

هل يتوارى حزب المحافظين هذه المرة، مع انتخابات مايو (أيار) المقبل، ويصعد حزب العمال إلى قمة الحياة السياسية البريطانية؟

في منتصف فبراير (شباط) الجاري، ألحق حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر، هزيمة مزدوجة بحزب المحافظين الحاكم خلال انتخابات تشريعية فرعية، ما اعتبر ضربة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، في خضم سنة انتخابية.

لم يعد في الأمر سراً أن سوناك أخفق كثيراً جداً في بلورة صورة لبريطانيا الدولة الكبيرة والفاعلة، سواء على الصعيد الداخلي، حيث شغل نفسه في قضايا لا تخلو من لمسات عنصرية، لا سيما موقفه من الأجانب وقضايا الترحيل، أو الصعيد الخارجي حيث أخفق في تقديم مواقف بريطانية تقدمية متميزة، إذ اعتبر أحد "الركب الأميركي"، وليس أثراً.

أما عن الوضع الاقتصادي الداخلي في بريطانيا، وتراجع معدلات النمو، وتناقص عدد المواليد، فجميعها انتقصت من شعبية الرجل الذي جاء على حين غرة وفي انتخابات تعوزها الشعبية في الأساس.

يكاد كثر في الداخل البريطاني يجمعون على أن كير ستارمر، هو الرجل الأوفر حظاً في تولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وقد اعتبر أن فوز حزبه في الانتخابات الفرعية الأخيرة دلالة على أن البريطانيين يريدون التغيير، وأنهم مستعدون لمنح ثقتهم إلى حزب العمال.

ومع النتيجة الأخيرة يكون المحافظون قد خسروا 10 انتخابات فرعية منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، في أسوأ نتيجة لأي حكومة بريطانية منذ ستينيات القرن الماضي.

هل يتوارى المحافظون من جراء أخطاء سوناك ويتقدم العمال؟

المعروف أنه في كثير من الأحيان يخسر الحزب الحاكم عديداً من جولات الانتخابات الفرعية، لكن حجم الهزيمة هذه المرة كارثي لا سيما في ضوء هزيمة برلمانيين محافظين احتفظا بمقعديهما لسنوات طوال، مما يزيد الضغوط على سوناك الذي أصبح رئيساً للوزراء قبل أقل من عام.

على الجانب الآخر نرى نشاطاً كبيراً لحزب العمال، الذي بدأ يرسل عديداً من المشرعين والناشطين للقيام بحملات في كلتا المنطقتين حيث جرى الاقتراع الفرعي، فيما كان حضور المحافظين ضعيفاً.

هل فوز العمال وخسارة المحافظين سيغير من دفة الأحداث في بريطانيا، والتي لا تزال وازنة ضمن إطار القارة الأوروبية، حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؟

لا يمكن الجواب إلا من خلال التوقف ولو سريعاً أمام ملمح ومعالم الخلافات بين العمال والمحافظين.

على صعيد الاقتصاد، ينادي حزب العمال بزيادة الضرائب على الأثرياء وزيادة الإنفاق العام على الخدمات الحكومية والبنية التحتية، في حين يسعى حزب المحافظين إلى خفض الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي.

وفي قضية التعليم، يدعو حزب العمال إلى زيادة الإنفاق على التعليم العام وتحسين المدارس العامة، في حين يفضل المحافظون دعم الخصوصية التعليمية وتحسين المدارس الخاصة.

وفي قضية الهجرة تبدو الخلافات بين الحزبين البريطانيين الكبيرين واضحة، فالعمال يدعمون إجراءات أكثر تسامحاً تجاه المهاجرين وتوفير مسار سهل للجنسية، في حين يسعى المحافظون إلى زيادة إجراءات حماية الحدود وتشديد الإجراءات على المهاجرين غير القانونيين.

أما بالنسبة إلى ما يخص قضية التغيير المناخي، فيدعم حزب العمال سياسات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، في حين يفضل المحافظون عدم فرض قيود كبيرة على الصناعات التي تستخدم الوقود الأحفوري.

يبدو الفارق واسعاً وشاسعاً، وأقرب ما يكون إلى مفارقة أهل اليمين وأصحاب اليسار من السياسيين، أي إن هذه الانتخابات ستمثل نقطة فارقة جديدة في مسيرة بريطانيا، وبخاصة حال فوز العمال.

هل يستشعر المحافظون هزيمة ثقيلة قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية؟

في أول يناير (كانون الثاني) الماضي، قال أحد كبار أعضاء البرلمان في حزب المحافظين، إن الحزب يواجه "الإبادة" في الانتخابات المقبلة، بعد ترك البلاد في حالة أسوأ مما ورثوها في عام 2010، وذلك في تقييم صارخ للسنوات الـ13 التي قضاها حزب المحافظين في الحكومة، والعهدة هنا على صحيفة "غارديان" البريطانية.

ومع خفض نسبة المشاركة، عاقب الناخبون الحزب الحاكم وسوناك، الذي يكافح من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية.

وفيما وعد سوناك بإنعاش الاقتصاد، دخلت المملكة المتحدة مرحلة ركود اقتصادي لم يعد من الممكن مواراتها أو مداراتها، لا سيما بعد أن شكلت نسب الفائدة المرتفعة والتضخم عبئاً كبيراً على الأسر والشركات... هل تغيير شكل الحزب الحاكم في بريطانيا يعني أن تغيرات جذرية ستنشأ قد لا تتسق كثيراً مع الأوضاع السابقة، وتترك أثراً واضحاً ضمن حالة القلاقل السياسية التي تعانيها أوروبا في علاقتها مع روسيا شرقاً، ومع الولايات المتحدة غرباً؟

أميركا وأخطر انتخابات على العالم

يحتاج الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، إلى قراءات قائمة بذاتها، وليس مجرد فقرة ضمن سردية انتخابات عالمية طويلة، مبهمة المعالم وغائمة النتائج.

على أنه وفي غير اختصار مقل أو مخل، تبدو هذه الانتخابات مغايرة لما جرت به الانتخابات الأميركية السابقة، حيث رسم منافسة سياسية، فيما المشهد هذه المرة، يبدو أقرب ما يكون إلى الصراع الوجودي بين المتنافسين، مما ينعكس على أوضاع البلاد.

ولعل من نافلة القول أن انتخابات أميركا الرئاسية 2024 لا تزال رهن تساؤلات وقصص غير واضحة، وظنون وإشاعات رائجة، تجعل الحاضر مقتدياً بالماضي.

في النصف الأول من يناير الماضي أصدرت مجموعة تقريرها السنوي الخاص بتحليل الأخطار حول العالم، وقد كان من الواضح أن قضية الانتخابات الرئاسية الأميركية تشغل حيزاً مهماً من تقرير هذا العام.

الذين قرأوا التقرير بعناية ترسخ لديهم أن هناك أزمة عالمية يمكن أن تخلفها هذه الانتخابات على المسكونة وساكنيها، فقد أشارت إلى أنها انتخابات "ستختبر الديمقراطية الأميركية إلى درجة لم تشهدها الأمة من 150 عاماً، في إشارة إلى الحرب الأهلية".

ويضيف التقرير أن "الولايات المتحدة هي بالفعل الدولة الديمقراطية الصناعية المتقدمة الأكثر انقساماً واختلالاً، وستؤدي انتخابات 2024 إلى تفاقم هذه المشكلة بغض النظر عن الفائز".

الحديث والتحليل طويل ومعقد، بل ومتشابك، والبداية من عند علامة الاستفهام: من سيصل إلى البيت الأبيض في ذلك النهار... أيبقى بايدن أم يعود ترمب؟

السؤال مركب وليس بسيطاً، لا سيما أن الحالة الذهنية والصحية لبايدن تبدو متراجعة بشكل جدي، والأحاديث تدور الآن في واشنطن ومن حولها، في شأن استدعاء المادة 25 من الدستور الأميركي، التي تسمح بإزاحة الرئيس من موقعه حال تراجعت قواه العقلية أو الصحية.

هنا لم يكن غريباً أن تصرح نائبة بايدن، كمالا هاريس، بأنها مستعدة لخدمة البلاد، أي أن تكمل فترة بايدن في الرئاسة.

لكن هل الديمقراطيون يقبلون بهاريس رئيساً؟

مؤكد أن حديث البدلاء يجري بقوة، وهناك من يرى في ميشال أوباما، زوجة باراك أوباما، مرشحاً صالحاً، وفيما آخرون يرون غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا، الأكثر أحقية، وقد تظهر على الساحة شخصيات أخرى.

أما على الجانب الجمهوري فتبدو القضية أكثر تعقيداً، ذلك أن المرشح الوحيد للحزب على الساحة، الذي يملأ الأجواء والأرجاء، هو الرئيس السابق دونالد ترمب.

غير أن مسيرة ترمب مثيرة وخطرة، ولا أحد يضمن أن تكتمل لا سيما إذا استخدمت ثغرة في الدستور الأميركي تمنع ترشحه انطلاقاً من أنه موظف عام أقسم على احترام الدستور وسلامة البلاد والعباد ثم أخل بهذا القسم.

عطفاً على ذلك فإن هناك قضايا عدة مرفوعة في حقه، يمكن أن تمثل عقبات بخاصة إذا تم الحكم عليه بالسجن.

وعلى رغم كل ما تقدم، فإنه حال وصول ترمب إلى الترشح، ونجاته من أية مؤامرات يمكن أن تتهدد حياته، ستكون عملية الاقتراع مخيفة خصوصاً إذا أخفق.

إذا خسر ترمب في مواجهة بايدن أو أي مرشح ديمقراطي آخر سيعتبر قطب العقارات الأشهر أن الدولة الأميركية العميقة تآمرت عليه من جديد مثلما فعلت عام 2020.

هنا التساؤل: كيف ستكون تبعات هذه النتيجة على النسيج المجتمعي الأميركي، وهل سيتقبلها زهاء 70 مليون مؤيد لترمب أو يزيد، أم أن المشهد سينفلت من قاعات الاقتراع إلى شوارع البلاد، مما يعني أن الصدامات والمواجهات ستحدث وبدرجة من العنف لا محالة؟

تأتي انتخابات الرئاسة الأميركية هذه المرة في ظل أزمات متلاحقة في الداخل والخارج، ويكفي المرء أن يتابع مع يجري في تكساس والصراع بين حاكم الولاية وحرسه الوطني، والولايات الداعمة له، والحكومة الفيدرالية مما يهدد بالفعل بحدوث مواجهات أهلية داخلية.

وعلى صعيد السياسات الخارجية، تبدو صورة أميركا كمن لا يثق فيها الحلفاء، ولا يهابها الأعداء، وبين الاثنين تتزايد مربعات النفوذ التي تخليها واشنطن للصين وروسيا، بل وقوى إقليمية كما الحال مع إيران التي تبدو الولايات المتحدة عاجزة عن مواجهتها عسكرياً.

تعاني أميركا على عتبات نوفمبر المقبل إشكالية تواجه جميع الإمبراطوريات تاريخياً، "إشكالية فرط الامتداد الإمبراطوري".

ومع ذلك، وعلى رغم التراجع البادي على هيكلها البنيوي، فلا تزال قوة عالمية وازنة، وحال حدوث أي اختلالات في مساراتها ومساقاتها داخلياً وخارجياً، سيهتز العالم من ورائها، فإذا كان حضورها مزعجاً أحياناً، إلا أن غيابها كارثي دوماً.

هل من خلاصة؟

أفضل العبارات التي يمكن أن تنسحب على أوضاع عالمنا المعاصر، لا سيما في عام الانتخابات السائرة، دائرة وحائرة، ما بين الديمقراطيات والديكتاتوريات، اليمين واليسار، الشعبويين والعنصريين، ودعاة العيش الواحد أو المشترك، هي تلك التي فاه بها رئيس وزراء الصين العتيد شوان لاي (1898- 1976) وفيها أننا نشهد "انقسامات جديدة... وتحالفات حديثة... ثم فوضى في كل مكان".

هل ستفتح هذه الفوضى الطريق أمام حرب كونية جديدة تعيد تنظيم شؤون العالم؟

بالتأكيد الوضع مخالف لما حدث في زمن الحرب الكونية الثانية، إذ هذه المرة الثالثة ربما لن يكون هناك كثير من الوقت لإصلاح الخطأ القاتل.

وفي كل الأحوال تبقى الخيارات في أيدي الشعوب... دعونا ننتظر ونرى، على أمل أن تكون هناك حالة وعي وصحوة، وأن تتعلم الأمم من تجارب الماضي شرقاً وغرباً، وبأمل أن تجد دروباً معبدة للحياة، لا منزلقات قاتلة للموت.