ملخص

تشهد الولايات المتحدة تصاعداً خطيراً في العنف السياسي مصدره اليمين واليسار معاً، ما يهدد الديمقراطية الليبرالية ويغذي الاستقطاب والخوف، فيما يحذر الخبراء من دوامة انتقام متبادل قد تتحول إلى حرب أهلية مصغرة إذا لم يتحد القادة في إدانة العنف ووقف التحريض الخطابي.

تعيش الولايات المتحدة اليوم في قلب حقبة من العنف الشعبوي. فتهديدات العنف السياسي ووقائعه تسجل ارتفاعاً في معدلاتها منذ نحو عقد من الزمن، وأصاب هذا العنف تنويعة واسعة من الضحايا من بينهم النائب الجمهوري ستيف سكاليز والحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر ورئيسة مجلس النواب (السابقة) نانسي بيلوسي والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأنا شخصياً كتبت في "فورين أفيرز" في سبتمبر (أيلول) عام 2024 أن على الأميركيين أن يكونوا مستعدين حتى "لفترة اضطراب غير عادية" تتضمن "محاولات اغتيال سياسي خطرة وأعمال شغب سياسية، وغيرها من مظاهر العنف العامة والجماعاتية والفردية". هذا التوقع تحقق للأسف عام 2025، إذ حاول مخرب حرق منزل حاكم بنسلفانيا جوشوا شابيرو (فيما كان الأخير وعائلته داخل المنزل)، وقام أحدهم باغتيال النائبة في مجلس نواب مينيسوتا ميليسا هورتمان، وفي سبتمبر الماضي أقدم مطلق نار على قتل المعلق والناشط تشارلي كيرك، منفذاً بذلك أبرز عملية اغتيال في الولايات المتحدة الأميركية منذ الستينيات.

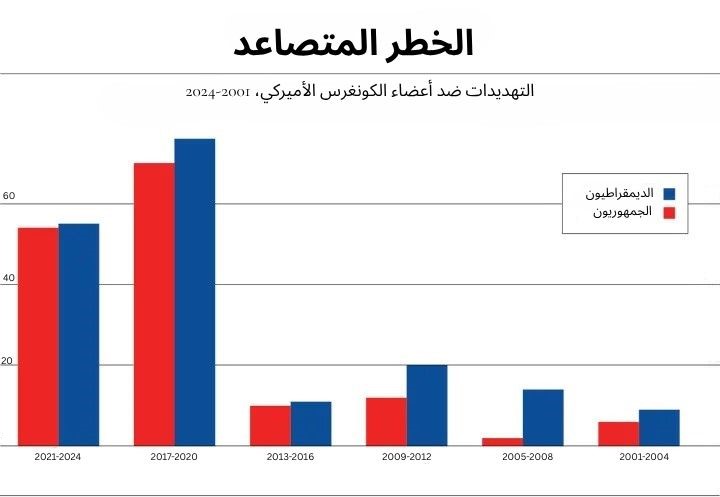

وأثار موت كيرك على نحو خاص سجالات مريرة بين مختلف الفئات الحزبية حول "الطرف" السياسي – اليسار أو اليمين – الذي ينبغي لومه نتيجة الانحدار نحو العنف السياسي. والحقيقة أن أياً من هذين الطرفين لا يتحمل المسؤولية أكثر من الآخر، إذ من الصعب جداً في هذا الإطار وضع قائمة شاملة بعمليات العنف السياسي ثم القيام بتصنيف تلك العمليات على نحو دقيق بحسب دوافعها الأيديولوجية. وأجرى "مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات"، مركز الأبحاث الذي أتولى إدارته في جامعة شيكاغو، دراسة تناولت التهديدات التي تلقاها أعضاء الكونغرس والتي تلاحقها وزارة العدل (الأميركية) أمام القضاء. ومن خلال التركيز على مجموعة منفصلة ومحددة جداً من الأهداف المحتملة، تتجنب هذه الدراسة إلى حد كبير التحيز والمقاربة الذاتية اللذين يشوبان كثيراً من الأبحاث المتعلقة بالعنف السياسي. وتوصلنا في دراستنا إلى أن العدد الإجمالي للتهديدات الموجهة إلى مشرعين، منذ عام 2017، ارتفع على نحو ملحوظ، واستهدف الديمقراطيين والجمهوريين بنسبة متعادلة.

وهذه النتائج التي توصلنا إليها تدعم دراسة أخرى تبيّن أن العنف السياسي في الولايات المتحدة راهناً يصدر من اليسار واليمين على حد سواء، مما يشكل ظاهرة نادرة واستثنائية الخطورة. ومن المرجح إن ترك هذا العنف لزخمه أن يتفاقم أكثر، وستكون عواقبه وخيمة على الديمقراطية الأميركية الليبرالية. فهو يبث الخوف بين الجماعات وفي أوساط القادة الذين يرون أنفسهم تحت خطر التهديد، ويزيد بالتالي الاستعداد للقبول بقيود تفرض على الحريات المدنية، أو باعتماد الحكومة القوة بغية كبح الأخطار والتهديدات. وهذا لا يؤدي إلا إلى زيادة احتمال التشكيك في شرعية الانتخابات المقبلة، غير أن الطبيعة الواسعة لهذه الأخطار تنبئنا أيضاً أنه لو قام القادة السياسيون بتوحيد موقفهم في إدانة العنف السياسي، فقد يتمكنون من صد هذا المد العنيف.

اختلاف التصنيف

تشكل الشعبوية العنيفة اليوم – وهي مرحلة سياسية تتسم بمستويات مرتفعة من العنف السياسي والتأييد الواسع له – خطراً داهماً على الديمقراطية الأميركية يفوق أي خطر ناتج من التنافس مع بلد آخر، أو أي تهديد تمثله جماعة إرهابية أجنبية. وسبق لأسس الولايات المتحدة الديمقراطية أن تعرضت لتهديد العنف السياسي طبعاً. فخلال العشرينيات مثلاً، نفذت جماعات الـ"كو كلوكس كلان" والقوميين المتعصبين حملات إرهابية ضد السود والكاثوليك والمهاجرين. وخلال الستينيات والسبعينيات شكلت الصدامات في المدن والاغتيالات السياسية مظاهر بالغة التواتر في الحياة الأميركية.

إلا أن الموجة الجديدة من الشعبوية العنيفة اليوم، وبخلاف الموجات الأخرى التي سادت خلال القرن الماضي، تتميز بعنف سياسي ذي مستويات تاريخية مرتفعة، مستلهم من أيديولوجيا اليسار ومن أيديولوجيا اليمين على حد سواء. وتوافق المحللون في الستينيات عموماً على أن المحرضين من معسكر اليسار يتحملون مسؤولية تزايد العنف السياسي في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة – ويمكن أن نذكر هنا تظاهرات "أيام الغضب" التي أطلقتها جماعة "ويذر أندرغراوند" Weather Underground اليسارية المتطرفة عام 1968 كمثال في هذا الإطار. وهناك في المقابل توافق بين الباحثين على أن من قام بمعظم عمليات العنف السياسي في الولايات المتحدة بين مطلع السبعينيات وصولاً إلى عام 2015 تقريباً، والبالغة ذروتها بتفجير أوكلاهوما الذي أودى بحياة 168 شخصاً، هم أشخاص متأثرون بأيديولوجيا المعسكر اليميني.

ويتجادل المسؤولون والمعلقون الأميركيون اليوم، منذ اغتيال تشارلي كيرك، حول الطرف السياسي الذي تقع عليه المسؤولية الأكبر تجاه تصاعد العنف السياسي. وذكر ترمب وآخرون في إدارته بإصرار أن "اليسار المتطرف" ومن دون منافس هو من ينبغي لومه بالدرجة الأولى. في المقابل أكد كتاب بارزون ومراكز أبحاث أن اليمين أكثر ذنباً في هذا الأمر. وفي الـ11 من سبتمبر الماضي، مثلاً، نشر "معهد كاتو" (Cato Institute) دراسة تقول إنه بين الأول من يناير (كانون الأول) عام 1975 والـ10 من سبتمبر 2025 (من دون احتساب هجوم التاسع من سبتمبر الذي شكلت خسائره معدلاً استثنائياً)، قام إرهابيون متأثرون بأيديولوجيات يمينية بقتل عدد أكبر من الأميركيين مقارنة بالذين قتلهم إرهابيون متأثرون بأفكار اليسار المتطرف. وبعد أسبوعين نشر مركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) دراسة ترى أن "الولايات المتحدة شهدت خلال الأعوام الأخيرة تصاعداً في عدد الهجمات والمخططات الإرهابية اليسارية".

لا يمكن لحصيلة القتلى والضحايا أن تشكل مؤشراً إلى الخطر الذي يمثله الشعبويون العنفيون

وما يربط بين وجهتي النظر المتعارضتين ظاهرياً هاتين هو الاعتقاد القائل إن أحد الطرفين الأيديولوجيين يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر من الآخر – وأن التحديد الدقيق لهذا الطرف المسؤول يشكل خطوة أساسية في مهمة تقليص العنف وعكس مساره التصاعدي. لكن الواقع يتمثل في أن نمط العنف السياسي في الولايات المتحدة شهد تحولاً جذرياً. والسياسيون اليوم سواء من اليسار أو اليمين يتعرضون لمقدار استثنائي من الخطر. كما أن نظرة فاحصة إلى معطيات كل من الدراستين المتعارضتين تكشف لنا في الحقيقة عن نمط هجمات متصاعدة ينفذها جناة من اليمين واليسار، وهذا النمط بدأ منذ نحو 10 أعوام.

وتظهر دراسة "معهد كاتو" أن منفذي الهجمات الذين صنفهم الباحثون ضمن اليمين، قتلوا، منذ عام 1975، عدداً أكبر من الأشخاص ممن قتلهم مهاجمون وصفوا بأنهم يساريون. لكن حصيلة القتلى لا يمكن أن تشكل مؤشراً إلى الخطر الذي يمثله الشعبويون العنيفون، إذ إن عدد الأشخاص الذين يقتلون في حادثة سياسية غالباً ما يرتبط بالظروف. مثلاً، في الهجوم على مشرعين ديمقراطيين في مينيسوتا، نجا ثلاثة ممن تعرضوا للاعتداء من الموت. وعام 2021 عندما جاب رونالد ترويك بلدة أرفادا، كولورادو، مسلحاً ببندقية "آي – آر 15" (AR-15) – بهدف قتل عناصر إنفاذ القانون – كان من شبه المؤكد أنه أراد قتل أكثر من عنصر واحد، لكن أحد المارة عاجله بإطلاق النار عليه وقتله. كذلك، ولأن منفذي الهجمات المميتة يمثلون شريحة صغيرة، فإن حادثة إطلاق نار جماعي إضافية واحدة، كفيلة بأن تغيّر دراماتيكياً نتائج أية دراسة ترتبط بهذا الموضوع.

الأهم من ذلك حتى، وعلى رغم ما تظهره دراسة "معهد كاتو" من تفوق عدد الهجمات اليمينية على عدد الهجمات اليسارية بين عامي 1975 و2015، فإن الهجمات من الطرفين غدت متعادلة تقريباً بعد عام 2016، إذ إن بيانات دراسة مركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية" تكشف عن أن معدل عمليات العنف السياسي المنفذة من قبل من صنفتهم يساريين ويمينيين ارتفع عند الطرفين على حد سواء خلال العقد الماضي. من هنا فإن اعتماد أي نوع من الإحصاء الدقيق والموثوق لحوادث العنف السياسي يبقى تحدياً كبيراً. كما أنه لا يوجد تعريف رسمي من قبل الـ "أف بي آي" (الشرطة الفيدرالية الأميركية) لـ"العنف السياسي"؛ وخلق تعريف من هذا النوع سيتطلب تشريعاً من قبل الكونغرس (مجلس النواب) لأن الكونغرس الأميركي وحده من يملك سلطة تعريف ما يشكل جريمة فيدرالية. وقد يكون صعباً جداً رصد جميع الحوادث على نحو يقيني والحكم بدقة على دوافع الجناة، مما يترك محللي الحوادث العنيفة أحراراً في إصدار اتهامات متحيزة. "معهد كاتو" مثلاً في هذا إطار، وضمن دراسته للعنف السياسي، يقوم بتصنيف المهاجم الذي قتل طالباً في "ثانوية أنتيوك" بناشفيل، تينيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، على أنه يميني، وقاتل الموظفين في السفارة الإسرائيلية في مايو (أيار) الماضي، على أنه يساري، في حين أن دراسة مركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية" تغفل تصنيف الأول، وتصف دوافع الجاني في الحادثة الثانية بأنها "قومية عرقية". وظاهرة عدم الوضوح والضبابية هذه تبيّن الصعوبات البالغة التي تواجه مهمة وضع بيانات شاملة وتصنيفات دقيقة للدوافع السياسية حين يختلف عمق الأدلة بين حالة وأخرى، وعندما لا يحظى بعض الحوادث بتغطية إعلامية كافية.

خطر مزدوج

لحسن الحظ، ثمة طريقة تسمح بتحديد العنف السياسي في الولايات المتحدة على نحو منهجي، وهذه الطريقة تتمثل في النظر إلى التهديدات الموجهة لأعضاء الكونغرس التي تراها وزارة العدل تهديدات خطرة بما يكفي لملاحقتها قانونياً. وهناك مزايا وفوائد عدة لدراسة تلك التهديدات. فهي تخلق معياراً موضوعياً لما يعد خطراً أو تهديداً جدياً بنظر إحدى المؤسسات الحكومية ويشار إليه على نحو موثوق عبر التقارير الإعلامية وسجلات المحكمة العامة. كما أنها تحصي مجموعة أوضح من الحوادث، عبر التركيز على أهداف سياسية يسهل تحديدها. وعلى رغم أن استخدام الهوية الحزبية للمستهدفين كمؤشر إلى الدوافع الحزبية عند الجناة لا يعد مقاربة مثالية، فإن هذه المقاربة تبقى جيدة إلى حد ما (خصوصاً عند التدقيق في ما إذا كان النمط العام يتبدل مع مرور الوقت) لأن الحالات التي تنبع فيها الدوافع من مسائل شخصية تعد حالات نادرة. كذلك في هذا الإطار يمكن استعراض التهديدات المسجلة في كل عام، ومقارنتها عبر السنوات. أما الأهم فيتمثل هنا في التخلص من خطر تحيز الباحثين حين يصنفون التهديدات بناء على الأيديولوجيا السياسية.

لقد قام مشروع "شيكاغو لدراسات الأمن والتهديدات" بمراجعة حالات تهديد تعرض لها أعضاء في الكونغرس بين عامي 2001 و2024. وخلال فترة السنوات الـ25 هذه رفعت وزارة العدل أمام المحاكم 377 حادثة تهديد تعرض لها مشرعون أميركيون، واحتسبت الحالات التي هدد فيها الجاني المشرع نفسه أكثر من مرة، أو هدد فيها مشرعين عدة في الحالة ذاتها، تهديداً واحداً، وذلك كي لا يجري تضخيم عدد الحالات. وتضمنت تلك التهديدات قيام جناة بالاتصال المتكرر بمكتب النائب لتهديده بالاغتيال، وإرسال مسحوق مريب إلى مكتب المشرع، وحمل سلاح إلى مكتب المشرع أو منزله – أو، طبعاً، إيذاء المشرع جسدياً. ومن الممكن أن تكون وزارات العدل في الإدارات (الرئاسية) المختلفة قد أغفلت محاكمة حوادث تهديد تعرض لها مشرعون من الحزب المنافس، فلم تلاحقها أمام القضاء كملاحقتها لتهديدات تعرض لها مشرعون من حزبها، إلا أن حقيقة تغطية دراستنا لإدارات من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في السلطة التنفيذية، توازن هذا الخلل.

وشهدنا، في هذا السياق، نقطة تحول جلية في طبيعة وحجم الأخطار والتهديدات. ففي كل عام بدءاً من سنة 2017، راحت التهديدات المرفوعة أمام القضاء تتجاوز تهديدات العام السابق بمعدل فاق الخمسة أضعاف. وقد بدا الديمقراطيون عموماً أكثر عرضة للخطر بين عامي 2001 و2016 (باستثناء فترة رئاسة بوش الأولى، حين واجه جميع المشرعين من مختلف الأطراف معدل تهديدات متدنياً نسبياً). لكن منذ عام 2016، بدأت التهديدات لأعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تبدو متعادلة تقريباً. وعلى منوال بيانات "معهد كاتو" ومركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية"، وابتداء من ذاك العام (2016)، أظهرت دراسة "مشروع شيكاغو لدراسات الأمن والتهديدات" تصاعداً لافتاً في العنف السياسي عند اليمين واليسار على حد سواء.

من هنا يمكن القول، ووفق جميع المقاييس الأساسية، إن الوجهة هي نفسها: فقد شهد العنف السياسي تصاعداً على مدى العقد الماضي، ومعدلاته مرتفعة عند اليمين واليسار. أما الاستمرار في التركيز على الاختلافات الضئيلة نسبياً في التوازن والمسؤولية بين الطرفين، فلن يسهم إلا في إزكاء لعبة تبادل إلقاء اللوم الخطرة التي قد تزيد الأمور سوءاً.

دوامة الموت

لم يمثل اغتيال كيرك مجرد حادثة جديدة تضاف إلى بيانات تسلك وجهة معينة منذ أعوام، بل عكس تسارعاً مستجداً وأكثر حدة حتى، في مسار العنف السياسي. وذاك أطلق سلسلة من الظواهر المقلقة: حملة قمع على حرية التعبير، هجوم بدا مستلهماً من نمط هجمات معروف على مكتب إدارة الهجرة والجمارك في مدينة دالاس، وصولاً، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى أمر ترمب للجنرالات الأميركيين "بمواجهة العدو في الداخل" ومعاملة المدن الأميركية "كحقول تدريب". "هم يبصقون، وأنتم تضربون" جاء أمر الرئيس. ومعارضو ترمب في المقابل صعّدوا من خطابهم. "يجب محاربة النار بالنار"، قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات عام 2024 كامالا هاريس ضمن خطاب ألقته في سبتمبر الماضي.

بقصد أو عن غير قصد، لقد قامت النخبة السياسية الأميركية ومن طرفي الطيف الحزبي، بتشجيع تعبئة البلاد وتحشيدها في معسكرين منفصلين ومتواجهين. وهذا الاستقطاب العنيف يبدو واضحاً في الشوارع: فوكالات بيع سيارات "تيسلا" تعرضت هذا العام لقرابة 100 هجوم بدوافع سياسية، كما يواجه عناصر "دائرة الهجرة والجمارك" الهجمات والاعتداءات؛ وقد رد ترمب على ذلك بتهديدات عدوانية متزايدة في التعامل مع المدن ذات الغالبية الديمقراطية "كنطاقات حرب". ويعبّر عشرات ملايين الأميركيين الذين لم يسبق لهم القيام بأي عنف سياسي، عن تأييدهم للعنف المذكور.

عكس اغتيال كيرك تسارع مظاهر العنف السياسي خلال الآونة الأخيرة

لقد قام "مشروع شيكاغو لدراسات الأمن والتهديدات" على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وكل ثلاثة أشهر، باستطلاع الأميركيين لرصد موقفهم من العنف السياسي. وفي استطلاعنا الأحدث الذي أجري بين الـ25 والـ28 من سبتمبر الماضي، وافق أكثر من ربع الأشخاص الذين عرفوا عن أنفسهم كديمقراطيين على أن "استخدام القوة مبرر لإزاحة ترمب من الرئاسة"، فيما وافق أكثر من ربع الجمهوريين المستطلعين على أن للرئيس "الحق في استخدام الجيش الأميركي لوقف التظاهرات المعترضة على أجندة ترمب". وهذه النسبة (من الطرفين) تشكل ثلاثة أضعاف نسبة المستطلعين الذين وافقوا على مسائل مماثلة طرحناها عليهم في سبتمبر عام 2024.

وسبق لدراسة أجراها باحثون أمثال روجر بيترسون من "معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا"، والاقتصادي الراحل آلان كرويغر من جامعة برينستون، وإغناسيو سانشيز- سوينكا من جامعة مدريد، أن بيّنت بوضوح أن ارتفاع التأييد الشعبي للعنف السياسي غالباً ما يسبق الاغتيالات والتفجيرات وأعمال العنف الدموي الحقيقية. لذا من المهم لنا أن نفهم هذا الاتساع الراهن في مشهد تأييد العنف السياسي في الولايات المتحدة – فضلاً عن الحقيقة التي تشير إلى أن أعمال العنف ترتكب من قبل أشخاص تدفعهم الأيديولوجيات اليمينية واليسارية على حد سواء. كما يمكن لدوامات العنف في هذا الإطار أن تكتسب زخماً خاصاً بها، وذاك يولد دورات عنف تحاكي بعضها بعضاً، وعمليات انتقام متبادلة.

وفي غياب أي جهد أساسي لتدارك سريان دوامة كهذه في الولايات المتحدة، فإن زخم العنف السياسي لن يتوقف. ومن المفيد لنا أن نتذكر، على ضوء أوامر ترمب للجيش الأميركي، بأن الجنود البريطانيين دخلوا إيرلندا الشمالية في أغسطس (آب) عام 1969 بقصد وقف تفاقم العنف المحلي. إلا أن وجودهم هناك أدى إلى تشكل "الجيش الجمهوري الإيرلندي الموقت" الذي انشق عن الجيش الجمهوري الإيرلندي بسبب خلاف على التكتيكات العنيفة، إذ إن الهدف المباشر والصريح للجيش الجمهوري الموقت كان طرد القوات البريطانية بالقوة، واستمرت حملته الإرهابية لعقود من الزمن.

دوامة حميدة

لكن الاستطلاع الذي أجريناه في إطار "مشروع شيكاغو لدراسات الأمن والتهديدات" في سبتمبر الماضي كشف أيضاً عن سبب للتفاؤل. فهو بيّن أن غالبية كبيرة من الأميركيين ما زالوا يمقتون العنف السياسي – وأن أعداداً متساوية من الديمقراطيين والجمهوريين يتوافقون على أن تهديدات العنف بحق السياسيين تمثل مشكلة خطرة. وأظهرت الدراسة أن 80 في المئة من الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على وجوب أن يقوم القادة في الحزبين "بإصدار بيان مشترك يدين كل أنواع العنف السياسي في أميركا". وتضم هذه المجموعة من المستطلعين بعضاً ممن أيدوا العنف السياسي، مما يشير إلى أنهم قد ينقلبون ضده إن وثقوا بأن المحازبين في الطرف الآخر سيقومون بذلك بدورهم.

إنه لأمر مهم أن يقوم القادة الأميركيون بمخاطبة هذه الغالبية، فمن الآن وحتى موعد الانتخابات الأميركية النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2026، ليست هناك أية فرصة تقريباً أن تؤدي صفقة كبرى ما إلى ردم هوة الانقسام الحزبي العميقة في الولايات المتحدة. لذا فإن قمة ضد العنف السياسي يحضرها قادة كبار أمثال ترمب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكم إلينوي جي بي بريتزكر، ويؤكد خلالها الجميع لا شرعية العنف السياسي ولا أخلاقيته و"لا أميركيته"، ستمثل خطوة بالغة القوة والأهمية. لكن أيضاً خطوة أقل تواضعاً في هذا السياق، كبيان مشترك لإدانة العنف السياسي، قد تكون ذات معنى.

وتظهر الدراسات البحثية باستمرار أن تعرض الجمهور لخطابات من قادته تهدد باعتماد العنف أو تصف الخصوم السياسيين بأوصاف مهينة تحط من إنسانيتهم، سيزيد من دعم هذا الجمهور للعنف السياسي. وثمة في الوقت عينه سبب وجيه للاعتقاد بأن التصريحات المهدئة يمكن أن تدفع في الاتجاه المعاكس، أي في اتجاه تقليص التأييد للعنف السياسي. لقد دان كثرٌ من حكام الولايات الديمقراطيين والجمهوريين، منذ اغتيال كيرك، العنف السياسي في بيانات منفصلة. وإن العمل على تأطير مجموعة من القادة لإدانة هذا العنف على نحو مشترك وضمن حدث واحد معلن، من شأنه أن يرسل إشارة قوية تفيد بأن قادة الولايات المتحدة قادرون على العيش معاً – ومعهم جميع المواطنين الأميركيين أيضاً.

روبرت أ. بايب هو أستاذ العلوم السياسية ومدير "مشروع دراسات الأمن والتهديدات" في جامعة شيكاغو.

مترجم عن "فورين أفيرز"، 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025