في "مقدمة" ابن خلدون، يقول المفكر العربي، إن "التأريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم"، ثم يتحدث عن "القراءة المستقبلية"، في كتاب آخر بعنوان "العبر وديوان المبتدأ والخبر"، بـ"أنها قراءة تقوم على تأمل التاريخ لفهم قوانين الحاضر من أجل تلافي أخطاء السابقين واستقراء المستقبل والاستعداد الفعّال له". وبين المقولتين تبدى تحذيره وكأنه قراءة مستقبل حين تحدث للسلطان المملوكي برقوق في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي مردداً عبارته الشهيرة، "لا تخشوا على ملك مصر إلا من أولاد عثمان"، في إشارة إلى مؤسس الدولة العثمانية.

لم يكن ابن خلدون وحده أوّل المحذرين من توسع الدولة العثمانية، فكثير غيره من المؤرخين الذين عاصروا بدايات نشأة تلك الإمبراطورية على يد عثمان بن أرطغرل (عثمان الأول) عام 1299م، وحتى بداية ما بقي ليثير جدل "غزو أم فتح؟" للمنطقة العربية بداية من الشام ومصر (الدولة المملوكية) على يد السلطان العثماني، سليم الأول في عام 1517م، ظلت قرون الحكم العثماني للمنطقة العربية مسار خلاف بين رواية أغلب أنصارها عرب، ترى فيها "فترة دموية كاحلة الظلمة، استنزفت لقرون ثروات العرب وأفقرت شعوبهم"، فيما يتمسك الأتراك باعتبارها "خلافة إسلامية مفترى عليها، حمت المنطقة من الاستعمار، واتسمت بالتسامح الديني والازدهار والتنمية".

ماذا قالت أوراق التاريخ؟

فما حقيقة حكم العثمانيين للمنطقة العربية، وهل كانوا غزاة أم فاتحين، وماذا جنت المنطقة العربية ودولها في قرون خضوعها لحكمهم؟ هذا ما تحاول "اندبندنت عربية" الإجابة عنه عبر تقليب أوراق التاريخ والوثائق، وآراء من كتبوا عنها، على مدار العقود الخمس الماضية، لاستيضاح حقيقة "تلك الدولة"، التي تجلت "حقيقة دمويتها" وفق المؤرخ المصري محمد بن إياس الحنفي، في المشاهد الأولى لدخول السلطان العثماني سليم الأول (توفي 1520م) مصر منتصراً على آخر سلاطين الدولة المملوكية طومان باي، عام 1517م، مقراً بإعدامه.

روى ابن إياس، وهو من عاصر تلك المرحلة (توفي 1523م) في كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، "كان الناس في القاهرة قد خرجوا ليلقوا نظرة الوداع على سلطان مصر، ولما شنق طومان باي على باب زويلة، وطلعت روحه صرخ عليه الناس صرخة عظيمة، وكثر الحزن والأسف عليه"، مشيراً إلى أن "السلطان المشنوق ظل ثلاثة أيام معلقاً حتى جافت رائحته".

هذا الشنق الذي وصفه المؤرخ المصري ابن زنبل الرمال، في كتابه "انفصال دولة الأوان واتصال دولة بني عثمان" بأنه "أشأم الأيام على أهل المملكة حيث بكت عليه الأرامل والأيتام"، شبهه بن إياس باليوم الذي "شهدته بغداد، في عهد الدولة العباسية، على أيدي جند هولاكو (المغول) عام 1258م".

ورغم "المشهد الدموي" لبداية مرحلة الحقبة العثمانية عربياً، يتمسك مؤرخون، بينهم عبد العزيز الشناوي الذي كتب في "الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها"، أنها "حمت العرب من الاحتلال البرتغالي وحافظت على الإرث الإسلامي ضد الحملات الصليبية"، بينما يرد المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بقوله إن "استخدام السياسة والدين في التأريخ يؤول وقائعه ويبعدنا عن الحقائق".

حقيقة العثمانيين

وفق ما استقرت عليه المصادر والوثائق التاريخية، فإن الدولة العثمانية منسوبة في تسميتها إلى مؤسسها الأول عثمان بن أرطغرل، وكانت عبارة عن قبائل رعوية تقيم في مناطق وسط آسيا، وتوافدت على الأناضول، واستقرت هناك.

يقول الدسوقي، "أصل العثمانيين قبيلة كانت تقيم شمال غربي الصين القديمة، وشأن بقية القبائل كانوا يتنقلون من مكان لآخر بحثاً عن الرزق، وبالتالي ليسوا أصحاب حضارة". مضيفاً "أخذت تلك القبيلة تتنقل حتى وصلت آسيا الصغرى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي، وكانت في هذا الطريق الطويل تتصادم مع قوى وقبائل أخرى مستقرة وتنتصر عليها بقوة السلاح وتأخذ منها جزءاً، وعندما وصلت إلى آسيا الصغرى منتصف القرن الرابع عشر، كان هناك نزاعٌ في منطقة بيزنطة، في عهد الإمبراطورية البيزنطية المسيحية، بين الأباطرة الطامحين في تولي الحكم في هذه الإمبراطورية، فاستعان أحدهم بالعثمانيين، وكان زعيم القبيلة وقتها يُدعى عثمان، ومن هنا أطلقت صفة العثمانيين على هذه القبيلة".

وبحسب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، فإن "توسع الدولة العثمانية كان محض صراع سياسي مصلحي بين القوى القائمة منتصف القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، وليس له أي علاقة بالدين أو الخلافة، وتوصيف ما حدث تاريخياً أنه غزو وليس فتحاً".

أضاف، "في عام 1453م، حيث دخول العثمانيين القسطنطينية وإسقاط الدولة البيزنطية، كانت هناك ثلاث قوى متنافسة في المنطقة، تمثلت في قوى الصفويين في إيران وهم شيعة، وقوى المماليك في مصر والشام، والعثمانيين القادمين من آسيا الصغرى وبيزنطة. وحدث الصراع بينها، القوى الأقدم تمثل الصفويين والمماليك، والأحدث تمثل العثمانيين، وبدأ الصراع على منطقة لا تزال موضع خلاف حتى الآن وهي منطقة الأكراد شمالي العراق وسوريا وإيران وجنوب شرقي الدولة العثمانية، حيث كانت هناك وقتها إمارات كردية مستقلة، وفي عام 1514م هزم العثمانيون الصفويين في موقعة شال ديران أو كالديران، قبل نحو عامين من تلقي دولة المماليك الهزيمة الأولى لها في معركة (مرج دابق) السورية في 24 أغسطس (آب) عام 1516، حيث خسروا سوريا، ثم موقعة (خان يونس) في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1516 في فلسطين، وفي 22 يناير (كانون الثاني) 1517، وقعت معركة الريدانية قُرب منطقة العباسية (وسط القاهرة اليوم) وكانت خارج العاصمة المصرية وقتذاك، وهزم الجيش المصري أمام نظيره العثماني قبل أن يدخل سليم الأول القاهرة في 26 يناير 1517 لتسقط دولة المماليك، وانتقلت للمرة الأولى عاصمة العالم الإسلامي خارج العالم العربي".

خلافة أم غزو؟

بقيت ولا تزال مسألة "القرون الأربعة لحكم الدولة العثمانية لأغلب الدول العربية"، محل جدل ومسار خلاف بين المؤرخين، عما إذا كان يمكن اعتبارها "خلافة عثمانية أم غزواً واحتلالاً؟". ففي رأي الدسوقي، فإن "العثمانيين ليسوا سوى غزاة ومستعمرين احتلوا بلاد العرب لمدة أربعة قرون، مثلهم مثل الاستعمار الفرنسي والبريطاني، واستنزفوا ثروات العرب وأورثوهم الضعف والتخلف". نافياً عنهم صفة "الفاتحين"، إذ يقول "لا يمكن اعتبار دخول شعب مسلم لأرض شعب مسلم آخر فتحاً، هذا مناف للعلم والتاريخ. ومن يتحدث عن الفتح العثماني فإن حديثه قائم على العاطفة والحماسة الدينية بحجة أن الدولة العثمانية حمت الدول العربية من التغلغل الشيعي، عبر تصديها للدولة الصفوية في إيران".

يتابع "السلطان العثماني كان إمبراطوراً استعمارياً، والبلاد العربية في عهده عانت التبعية لمركز استعماري، ولم تشهد أي معالم نهضة أو حضارة". مضيفاً "الخلافة الإسلامية بالأساس مركزها مكة المكرمة في قبيلة قريش، وبالأخص في بني هاشم وهي خلافة عربية، ولهذا كان الخلفاء الراشدون من قريش والأمويين والعباسيين، وكمثال على إبعاد صفة الخلافة فإن صلاح الدين عندما قضى على الخلافة الفاطمية لم يسم نفسه الخليفة، وإنما سُمي بالسلطان لأنه كان كُردياً".

يوضح، "رغم ترديد البعض مصطلح الخلافة العثمانية، فإن المراجع التركية ذاتها لا تذكر لقب الخليفة العثماني، والوحيد من السلاطين العثمانيين الذي ربط اسمه بلقب الخليفة وادعى الخلافة كان السلطان عبد الحميد، حين أصدر في عام 1876 دستوراً وذيله باسم عبد الحميد خليفة المسلمين، وتصدى له عبد الرحمن الكواكبي في كتاب (طبائع الاستبداد) وذكّره أن الخلافة عربية".

في الاتجاه ذاته، يؤكد محمد صبري، المؤرخ وأستاذ التاريخ المصري في جامعة حلوان، أن "احتلال العثمانيين للمنطقة العربية وغزوهم دولها ليس محل وجهات نظر، بل هو حقيقة، وفكرة الخلافة لم تكن تطرح في الإمبراطورية العثمانية إلا في أوقات محددة ومتأخرة من عمرها".

يضيف، "عندما اصطدم العثمانيون مع الفرس والروس وغيرهما، لم تكن تُطرح أبداً فكرة الخلافة، وبعض أتباعهم طرحها فقط مع غزوهم للدول العربية لإضافة بعدٍ ديني إلى الأمر، بالمخالفة للحقيقة جملة وتفصيلاً". ملخصاً الأمر في قوله "المسألة صراع سياسي بالأساس على بسط السيطرة والنفوذ، وباختصار هي دولة احتلت دولة أخرى كانت قائمة".

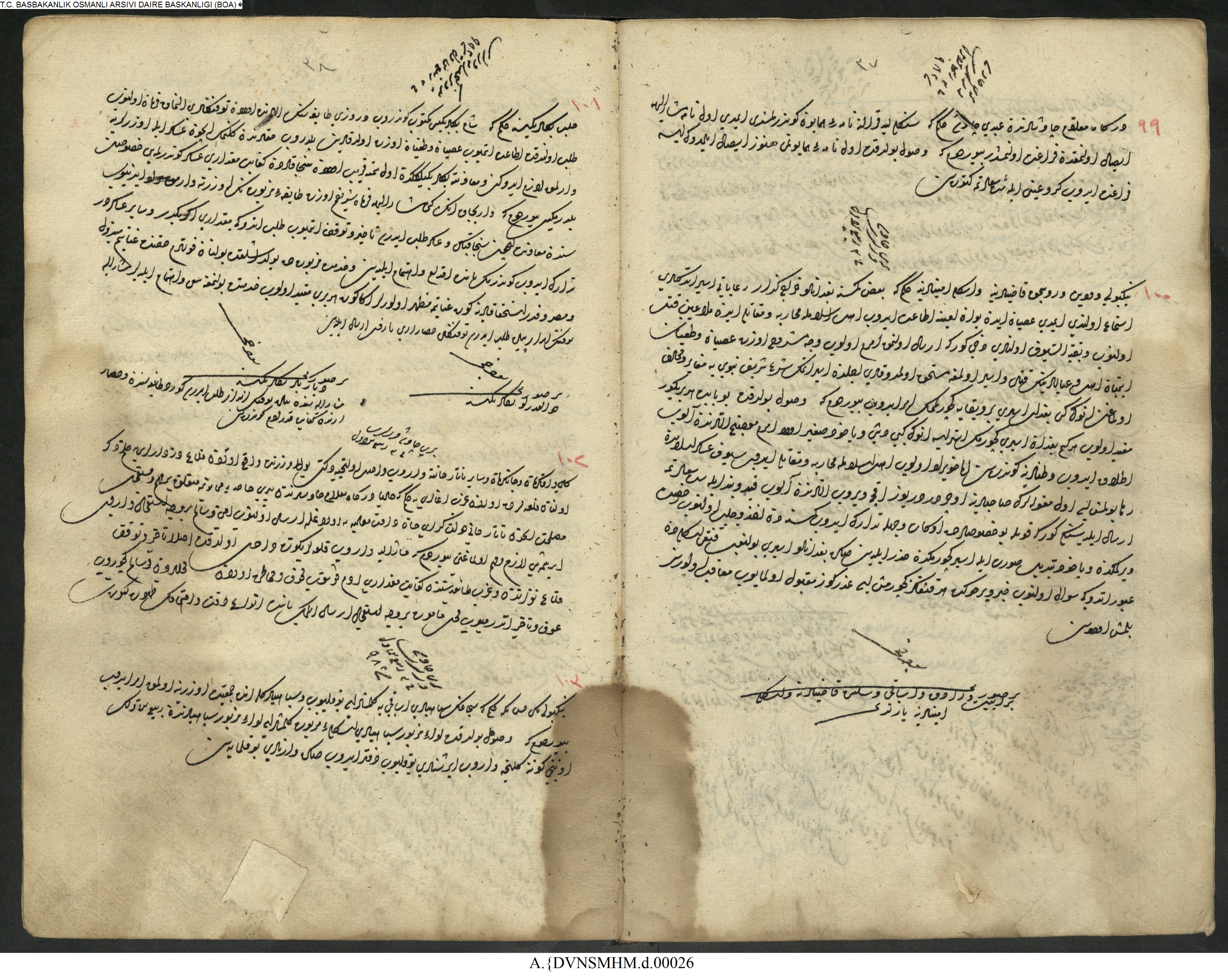

في المقابل، يقول المؤرخ محمد حرب، في كتابه "العثمانيون في التاريخ والحضارة"، الذي ترجم مذكرات "السلطان عبد الحميد الثاني"، "تبدت الكثير من الشواهد التي عكست أن العرب لم يكونوا ينظرون إلى العثمانيين على أنهم محتلون، مثل تلك الاستغاثات والنداءات التي أطلقها علماء وأعيان الشام ومصر لإنقاذهم من الحكم المملوكي". مشيراً في ذلك إلى ما قال إنه "ترجمه لوثيقة تاريخية في متحف طوب كابي في إسطنبول تحمل رقم 11634، وهي عبارة عن رسالة من علماء ووجهاء وأعيان وأشراف أهل حلب إلى السلطان سليم الأول، يناشدونه تخليصهم من الحكم الشركسي، ويشكون إليه الظلم وتعطيل الشريعة". وهو ما نقله أيضاً المؤرخ العثماني عبد الله رضوان في كتابه "تاريخ مصر"، حين ذكر أن علماء مصر كانوا يلتقون سراً كل سفير عثماني يأتي إلى بلادهم ويقصون شكاواهم ويستنهضون السلطان لتخليصهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مصر تحت "الاحتلال العثماني"

في السادس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 1517م، بدأت مصر رسمياً رحلتها في كنف الدولة العثمانية بإعدام السلطان طومان باي، ووفق رواية المؤرخين ممن عاصروا تلك الفترة، فقد كان ذلك اليوم "نكبة وحسرة"، وبحسب رواية المؤرخ محمد بن إياس في كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، فقد "وقعت في القاهرة المصيبة العظمى التي لم يُسمع بمثلها فيما تقدم، ولم يقاس أهل مصر شدة مثل هذه". واصفاً ما شهدته البلاد في الأيام التي تلت "الاحتلال العثماني"، بالقول "انتهك ابن عثمان (سليم الأول) حرمة مصر، وما خرج منها حتى غنم أموالها وقتل أبطالها ويتّم أطفالها وأسر رجالها وبدّد أحوالها"، ثم يضيف في الجزء الخامس من كتابه "كان سليم رجلاً سيئ الخلق، سفاكاً للدماء شديد الغضب، ورُوي عنه أنه قال (إذا دخلت مصر أحرق بيوتها قاطبة)".

وأوضح ابن إياس، في كتابه، الكثير من الوقائع التي أظهرت المآسي التي مر بها المصريون في أثناء دخول الحكم العثماني، من قتلِ الشيوخ والأطفال، وسبي النساء، واسترقاق المسلمين منهم قبل غيرهم، ومجاهرة الجنود العثمانيين بشرب الخمر في نهار رمضان، ناهيك بسعي السلطان العثماني سليم الأول، ومن بعده ابنه سليمان القانوني، إلى تدمير البنية الاقتصادية المصرية، حين بدأ عمليات نقل أصحاب الصناعة والحرفيين إلى إسطنبول.

يذكر أيضاً، "نقل سليم الأول، أمهر الأعمال وأرباب الحرف في مصر إلى الأستانة ما سبب الخراب وتوقف الصناعات التي اشتهرت بها مصر، حتى انقرضت الحِرف. فالعثمانيون ما رحلوا عن الديار المصرية إلا والناس في غاية البلية وفي مدة إقامة ابن عثمان في القاهرة حصل لأهلها الضرر الشامل".

ينقل المؤرخ ابن زنبل الرمال، في كتابه "واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني"، "أن سليم الأول أمر بجمع ألفين من المصريين من رجال الحرف والصناعات وكبار التجار والقضاة والأعيان والأمراء، وأرسل بهم إلى القسطنطينية، كما عمد العثمانيون مع بداية ولايتهم إلى نزع ما في بيوت مصر وأثمن ما فيها من منقول وثابت، حتى الأخشاب والبلاط والرخام والأسقف المنقوشة ومجموعة المصاحف والمخطوطات والمشاكي والكراسي النحاسية والمنابر".

وكما يقول ابن إياس، "مع استمرار مقاومة المماليك والمصريين للعثمانيين، وزيادة بطش الأخيرين، هرب المصريون للاختباء والحماية داخل المساجد، ولم يتردد العثمانيون في اقتحامها، بل قتلوهم بداخلها"، وتابع "إذا هرب مصري منهم إلى المئذنة صعدوا إليها وألقوه منها إلى الأرض، إذ كانت المساجد مستباحة".

سطو... وجباية ضرائب

من جهته، أرجع الدسوقي تلك الوحشية، إلى "إحساس الأتراك بالدونية الحضارية أمام الشعب المصري، فهم ليسوا أهل حضارة ولا يملكون موروثاً ثقافياً، وهو ما تجلى في عدم تقديمهم شيئاً للمصريين بعد نحو 3 قرون من حكمهم".

يتابع، "استولى العثمانيون على فرش المساجد والأضرحة، ومنها فرش مسجد السيدة نفيسة ومقامها، ومسجد السيدة زينب، والجامع الأزهر، ومسجد ابن طولون، ولم يترددوا في دخول واقتحام المساجد، وسرقة أي شيء منها".

يضيف أستاذ التاريخ الحديث، "اقتصر اهتمام الحكام العثمانيين على الدفاع عن الولايات والأمن الداخلي وجباية الضرائب، حتى المرور بالطرق والشوارع فرضوا عليه ضريبة كانت تسمى (الحلوان) وفرضوا ضرائب أخرى لا تحصى ولا تعد منها ضريبة (الميري) وهذه تحصل بنسبة 22 في المئة لحساب السلطان، وضريبة (الكشوفية) وقدرها 16 في المئة، وكان الملتزم، وهو شخص يتم تعيينه لتحصيل الضرائب، يقوم بدفعها للحكومة مقدماً، ثم يقوم بتحصيلها بأضعاف قيمتها من الأهالي، ما أدى إلى إفقار الشعب وزيادة الجهل والمرض ونقص الخدمات وشح الموارد".

ومع اعتبار أن الحضارة المصرية قامت بالأساس على الزراعة، يوضح الدسوقي، "تحت الحكم العثماني، صارت الأرض ملكاً للسلطان الذي ترك للفلاح حق الانتفاع بها نظير دفع (الخَراج)، ولم يشغل باله بتطوير الزراعة أو زيادة الرقعة المزروعة من الأراضي أو دعم الفلاح، ما أدى إلى قلة الإنتاج الزراعي".

استقلال جزئي

وبحسب ما ذكر المستشرق والمفكر كارل بروكلمان، في كتابه "تاريخ الأمم الإسلامية"، فطوال حكم العثمانيين لمصر، "ظلت صلة القاهرة بالإمبراطورية العثمانية ضعيفة غير وثيقة، إذ اقتصر همّ العثمانيين على جباية أموال وخيرات الأمة، إلى أن جاء محمد علي، مؤسس الدولة الحديثة في عام 1805م، وحصلت مصر على استقلالها الجزئي".

يُشار إلى أنه في عام 1768، أعلن أبرز المماليك في العصر العثماني، علي بك الكبير، وللمرة الأولى الاستقلال الكلي بمصر عن الدولة العثمانية، رافضاً دفع الجزية للباب العالي في الأستانة، مستغلاً في ذلك الوقت انشغال الدولة العثمانية في حربها مع روسيا، وأصدر أمراً من الديوان بعزل الوالي وإرساله إلى القسطنطينية وعين نفسه حاكماً على مصر، وأعلن استقلالها عن الدولة العثمانية، ووسع حدود دولته من خلال السيطرة على شبه الجزيرة العربية، حيث أرسل قائد جيوشه، محمد بك أبو الدهب، للتوسع في الشام، إلا أن العثمانيين استطاعوا استمالة الأخير، فأوقف معارك جيشه واتجه إلى مصر لمحاربة علي بك الذي هرب إلى الشام، وعادت سلطة الباب العالي إلى ما كانت عليه.

وبعد وفاة أبو الدهب، الذي حكم خلفاً لعلي بك الكبير، تقول المصادر التاريخية، إن الفوضى عمت البلاد بسبب تنازع ثلاثة من زعماء المماليك على حكم مصر، إلى أن جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، في يوليو (تموز) 1798م. وبعد خروج الفرنسيين عام 1801 تولى حكم البلاد الوالي العثماني خسرو باشا، الذي أرسل محمد علي إلى الصعيد لتصفية المماليك، إلا أن الأخير تحالف مع زعيمهم عثمان البرديسي، وتمكن من عزل الوالي في 1803، ثم انقلب على البرديسي وحرّض جنوده للمطالبة بمتأخرات رواتبهم، ما دفعه لفرض ضرائب كبيرة على سكان القاهرة، الأمر الذي جعل الناس يثورون عليه، فاضطر إلى الهرب عام 1804، ولم يبد محمد علي رغبة في الحكم، بل إنه دفع بخورشيد باشا والياً على مصر، لكن الأخير استقدم جنوداً من المغاربة أساءوا للمصريين ونهبوا ثرواتهم، فزاد كره الشعب له وحاصروه في القلعة وطلبوا من السلطان تعيين محمد علي والياً على البلاد، وكان لهم ما أرادوا.

ووفق المؤرخ محمد صبري، فإن "مصر لم تشهد أي مظهر من مظاهر الحداثة طوال حكم الولاة العثمانيين حتى مجيء الحملة الفرنسية، سواء في البناء الاقتصادي أو الاجتماعي ومن ثم الثقافي، يجعل المجتمع يشعر بأي شيء مختلف عما كان عليه الحال من قبل".

تاريخ من المذابح في الشام والعراق

لم تكن الحال بالأفضل في بلاد الشام والعراق تحت سيطرة العثمانيين على مدار القرون الأربعة، ووفق ما سجّله المؤرخون ودوّنته الوثائق والأرشيفات الوطنية والدولية "تعددت المذابح بحق الشعوب، وانتشر الفقر والمجاعات، وزادت عمليات النهب منذ سنواتهم الأولى بالمنطقة"، فبعد معركة مرج دابق عام 1516 دخل العثمانيون حلب، ورغم استسلامها، قتل الآلاف من أهلها، واستباحوا نساءها طوال ثلاثة أيام، ثم تكرر الأمر ذاته بعد وصول سليم الأول إلى دمشق، حسب ما كتب المؤرخ ابن إياس.

ويقول ابن ياس، "سجّل التاريخ استباحة حلب ومعرة النعمان في حملة سقط خلالها، 40 ألفاً في حلب، و15 ألفاً في معرة النعمان، كما سقط إبان استباحة دمشق عام 1516 قُرابة 10 آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط، وفي العام نفسه اُستبيح ريف إدلب وحماة وحمص والحسكة، ما أدّى إلى تحوّل كامل في البنية السكّانية نتيجة الموت قتلاً أو جوعاً، أو الهروب باتجاه المدن الأخرى، ورُحِّل كثيرٌ من أرباب المهن والصناعات إلى داخل تركيا"، ثم يضيف: "عانت الشام النظام الإداري الفاسد للعثمانيين، والضرائب الثقيلة. أمّا على مستوى الجرائم الإنسانية، فاستبيحَت المدن، ودُمِّرت بنيتها الاجتماعية من خلال عمليات الإفقار والطرد السكاني واستجلاب مواطنين جدد، إضافة إلى عمليات الإبادة والقتل العشوائي".

كما دوّن المؤرخ الدمشقي شمس الدين بن طولون (المتوفي 1546)، أحد الشاهدين على تلك المرحلة في كتابه "مفاكهة الخلان في حوادث الزمان"، "في مجزرة التل بحلب جاء السلطان العثماني سليم الأول ﻣﺤﻤﻼً ﺑﺄﺣﻘﺎﺩﻩ على ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ، فدخل المدينة وارتكب مذابحه المروعة، حيث صنع من جثامين الشهداء تلالاً في وسط المدينة".

وحسب ابن طولون، "جهّز ملك الروم سليم خان عساكر كثيرة من أصحاب الديانات الأخرى والأرمن وغيرهم من أجل امتلاك الشام ومصر، وبعد موقعة مرج دابق عام 1516 التي انهزم فيها المماليك أمام العثمانيين، دخل السلطان سليم حلب، وكان أول عمله نهب مال قلعة حلب وأموال السكان حتى صار له مئة وثمانية عشر حملاً من الأموال، وقد سلّم السكان المدن اتقاءً لشر الجنود، إلا أنّ هذا التسليم لم ينقذهم من النهب". ويتابع، "هجمت العساكر على دمشق وضواحيها للسكنى، وأخرجت أناس كثيرة من بيوتهم ورميت حوائجهم ومؤنهم، وتعرضوا لشدة لم تقع على أهل دمشق من قبل".

وعن أشكال الاستبداد والقهر التي عاصر بدايات العثمانيين في الشام، يقول بن طولون، "لم يعرف العثمانيون قانوناً سوى القتل، فكان الخازوق وسيلتهم المفضلة في تنفيذ أحكامهم البربرية التي تخالف الإسلام، ولم يفهم العثمانيون من الدين إلا قشوره، لذلك اعتمدوا القتل بالخازوق عقاباً للضعفاء".

ويضيف، "أدخل العثمانيون الخوزقة إلى الشام، وقاموا بإرسال خازوق إلى كل حارة، كما جرى ترحيل أهل قيسارية القواسين في دمشق، وتحويل محالهم إلى مطبخ السلطان سليم"، بينما صدر أمر سلطاني بمصادرة جزء كبير من القمح والشعير من بيوت أهل دمشق.

كما ألغى العثمانيون ملكية الأراضي الزراعية، وأعلنوا ضمها إلى ملكية السلطان، ورغم احتجاج الناس وتقديم صكوك الملكية فإن قاضي العسكر العثماني لم يستمع، وأثناء إقامة سليم جرى تسخير الناس في مسك الخيل وغيرها لخدمته، وأحصى الأتراك السكان، وفرضوا ضريبة على كل إنسان، وكانت أول مرة تفرض هذه الضريبة على المسلمين، حسب بن طولون.

وحينما تمرّد جان بردي الغزالي والي دمشق، أرسل العثمانيون حملة من 62 ألف جندي سامت السكان سوء العذاب، ونقل المؤرخ ابن الحمصي في كتابه "حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران" المشهد بقوله: "دخلوا البلد ونهبوا قماش الناس وحوائجهم، ونهبوا دكاكين السوقة، ولم يتركوا لأحد شيئاً في الدكاكين، ونهبوا البيوت والضياع، ولم يسلم أحد منهم، وارتجت دمشق رجة عظيمة أعظم من وقعة تيمور لنك، وأخذوا من دمشق حريماً كثيراً وأولاداً وعبيداً، ولم يبقوا فيها لأحد فرساً ولا بغلاً".

وإلى جانب الضرائب والجِزى الباهظة، انتشر النهب والسرقة، إذ ينقل ابن الحمصي، أن العساكر العثمانيين سطوا عام 1521 على قافلة الحج الشامي، ونهبوا البضائع والمؤن خلال الحملة إلى منطقة العلا، ما أدّى إلى شحّ الأطعمة وارتفاع الأثمان، ولم يجد الحجاج ما يأكلون، وكادت المجاعة أن تفنيهم، كما أمعنوا في اضطهاد المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى، وصدر منشور سلطاني جاء فيه "لا يركب فرساً ولا حماراً ولا غير ذلك نصراني ولا يهودي ولا سامري ولا أفرنجي في دمشق ولا في مجامع الناس من ضواحيها"، حسب ابن طولون.

سلسال الدم لم ينته من العراق

تحوّل العراق في عهد العثمانيين إلى سلسال من الدم لم ينضب طوال فترة حكمهم، ففي العام 1831 قام العثمانيون بعد احتلال بغداد ثانية بعد تمرد داوود باشا المملوكي، بقيادة الوالي المكلف علي رضا باشا، بمذبحة لجميع المماليك المتبقين في المدينة، وذلك قبل عقد من مذبحة أخرى بحق شيعة البلد، ففي العامين 1842 و1843، وفق ما كتبه المؤرخون، حاصر العثمانيون كربلاء، وقاموا بقصفها بالمدافع وقطع نخيلها ونهب ممتلكاتها، وتتباين الإحصاءات في حجم الضحايا بين 4 آلاف رجلٍ وامرأة وطفل إلى 9 - 10 آلاف، بينما يذهب بعض المصادر إلى أنّ العددَ فاق الـ24 ألفاً. وكانت تلك المجزرة رداً على انتفاضة مدينة كربلاء على انتهاكات القوات العثمانية لها.

ومع استمرار القهر والاستبداد والتجويع، لم تخل منطقة الشام والعراق من بعض الحركات المقاومة للعثمانيين، التي شهدت حملات واسعة من الاعتقال والتصفية والتهجير، ولعل أبرز تلك الحركات، التي رصدها، أسعد مفلح داغر في كتابه "ثورة العرب"، تلك التي شهدتها سوريا بين عامي 1833 و1837، لكن استطاع السلطان عبد المجيد الأوّل بدعمٍ عسكريٍّ من روسيا القيصرية وبريطانيا والنمسا استعادة بلاد الشام في عام 1840، وتباعاً توالت حركات مماثلة في كل من حلب عام 1895 والسويداء عام 1896 و1906 وبيروت عام 1903 وفي عام 1909 انطلقت ثورة من بصرى الشام وعمّت حوران، ووصلت إلى وادي البقاع وبيروت، حيث حاصر الثوّار القطارات والقوافل والحاميات العسكرية العثمانية الصغيرة، لكن السلطنة قمعتها بشدّة بعد أن أزهقت أرواح الآلاف. وصلت أعلاها في عهد والي دمشق العثماني جمال باشا، الذي امتدت جرائمه في عموم بلاد الشام منذ عام 1915، وهو ما عجّل بالثورة العربية (الشامية - الحجازية) على السلطنة العثمانية.

ويقول مفلح، "لا يعلم أحد عدد الذين شنقوا من أبناء الأمة العربية في سوريا، لكنهم على كل حال يعدّون بالألوف، فضلاً عن الضباط والجنود العرب الذين أعدموا في الجيش".

ووفق الإحصاءات فقد سعت الدولة العثمانية لتوطين عشرات الآلاف من العائلات التركية في البلدان العربية بهدف تغيير البنية الديموغرافية، بلغت في بعض تقديراتها 90 ألف عائلة، استقرت في كل من العراق وسوريا.

مجاعة لبنان

لعل من أبرز المحطات، وأشدها قسوة تلك التي شهدها لبنان من حصار وتجويع وقتل في العام 1917، مع زخم الحرب العالمية الأولى، إذ شنّت القوات العثمانية عملية عسكرية واسعة على الشعب اللبنانيّ من (مسلمينَ ومسيحيّين)، أدّت إلى وفاة عشرات الآلاف من أصل 400 ألف هم سكّان المنطقة.

وتذهب تقديرات الاستخبارات الفرنسيّة إلى أنّ مجملّ الضحايا بلغ 110 آلاف لبنانيٍّ في أربع مناطق فقط، بينما ترتفع التقديرات الألمانيّة إلى 200 ألف في سوريا ولبنان. أمّا تقديرات الصليب الأحمر الأميركيّ فجاوزت 250 ألفاً، وشمل الحصار منع دخول المواد الغذائيّة (القمح بشكلٍ أساس) من سوريا إلى جبل لبنان، ومصادرة القمح الموجود لدى اللبنانيّين لإطعام الجيش العثمانيّ، ترافق ذلك مع عمليّاتِ ترحيلٍ إجباريّ (سفر برلك) لقسمٍ من سكّان لبنان.

وحسب ما جاء في كتاب "لبنان 1914 - 1918 عبر وثائق وزارة الخارجيّة الفرنسيّة" للمؤرخ اللبناني عصام خليفة، فقد أحصى الصليب الأحمر الأميركي عدد ضحايا الجوع في جبل لبنان في العام 1917 بـ250 ألف نسمة من أصل 400 ألف، وهو العدد الإجمالي للسكان، مضيفاً: "المجاعة شملت المسلمين والمسيحيّين والأمراض طالت كلّ الطوائف"، وهو ما كتب عنه جبران خليل جبران، قائلاً: "ماتوا صامتين لأن آذان البشريّة قد أغلقت من دون صراخهم، ماتوا لأنهم لم يحبوا أعداءهم كالجبناء ولم يكرهوا محبّيهم، ماتوا لأنهم لم يكونوا مجرمين، ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالمين، ماتوا لأنهم كانوا مسالمين، ماتوا جوعاً في الأرض التي تدرّ عسلا. ماتوا لأن الثعبان الجهنمي التهم كل ما في حقولهم من المواشي وما في أحراجهم من الأقوات".

وفي رواية أخرى، كتب نقيب الأطباء اللبناني أنطوان البستاني، في كتابه "تاريخ المجاعة الكبرى في جبل لبنان (1915 - 1918) إبادة مرت بصمت"، واصفاً تلك المجاعة بأنها "إبادة من الدرجة الأولى حصلت نتيجة إرادة مسبقة، وتمت ترجمتها بحصار فرضه العثمانيون على كامل جبل لبنان لمنع إدخال القمح من البقاع وسوريا، وفي المقابل قاموا بمصادرة القمح من البيوت لإطعام جيوشهم".

وأضاف: "لقد باع الأهالي بيوتهم ورهنوها مقابل كيس من القمح، وباعت النساء أجسادهن. ما حصل كان رهيباً حرّك اللبنانيين في مصر وبلدان الانتشار، ما جعل الملك الإسباني والولايات المتحدة يتحرّكان للضغط على السلطنة من دون جدوى"، معتبراً "ما قام به العثمانيون كان هدفه إبادة المسيحيين في الجبل، تماماً كالإبادات التي ارتكبوها بحق السريان والآشوريين والأرمن، ويستحق هؤلاء منا تكريم ذكراهم".

مذابح سيفوي "محطة سوداء"

جاءت كذلك أبرز المحطات السوداء في الحكم العثماني للمنطقة، تلك التي تعرف بـ"مذابح سيفوي" (أي السيف في اللغة السريانية)، وهي التي شنّت خلالها القوات العثمانية سلسلة من العمليات الحربية استهدفت الآشوريين والكلدان والسريان في بلاد الشام والعراق وجنوب شرق تركيا، وهم من سكّان المنطقة الأصليين، حيث قتلت هذه العمليات مئات الآلاف من الآشوريين، كما نزح العديد منهم من مناطقهم. ويقدر الباحثون العدد الكلي للضحايا بنحو 250 - 500 ألف قتيل، وذلك عبر عدة مجازر استمرت من عام 1915 إلى عام 1923.

ويعتبر مؤرخون، مذابح سيفوي التي نفّذها العثمانيون بحق السريان والكلدان والآشوريين، من أبشع المجازر التي حدثت في القرن الـ20، ومن أكثرها وحشية ودموية، إذ كانت مدن ديار بكر ودير الزور وطور عابدين مسرحاً لتلك المجازر، وكانت غالبية الضحايا من السوريين ذوي الأصول السريانية في شمال سوريا، خصوصاً من المسيحيين فقط، التي رافقتها عمليات تدمير المدن وحرق الأراضي ومصادرة الممتلكات.

ووقعت تلك المذابح في عهد الوالي العثماني أحمد جمال باشا (1873 - 1923)، والي سوريا وبلاد الشام عام 1915، وأحد زعماء جمعية "الاتحاد والترقي" السيئة السمعة، الذي اعتمد طوال فترة حكمه على الإرهاب والبطش، وعزز سلطته وبسط سيطرته بالقتل والتشريد للعرب.

بماذا يروِّج المدافعون عن العثمانية؟

رغم سلسال الدم والمذابح التي ارتكبت في عهد الدولة العثمانية، لا يزال يحاول البعض من المؤرخين ترويج بعض الروايات "زيفاً وبهتانا"، وفق الدسوقي، للدفاع عن حكم الحقبة العثمانية للدول العربية، زاعمين أنها "تميّزت بالتسامح الديني، وازدهرت فيها القطاعات المختلفة، فضلاً عن أنها أحالت دون استعمار البلدان العربية من قِبل الدول الأجنبية، لا سيما في بدايات نشأتها ضد البرتغاليين".

ويقول المؤرخ التركي يلمز أوستونا، في كتابه "تاريخ الدولة العثمانية"، "عندما أخذ الإسبان غرناطة أجبروا الشعب على تبديل دينهم، وحينما أخذنا نحن إسطنبول، منحنا الحرية الكاملة لسالك كل مذهب في ممارسة شعائره الخاصة، وهكذا كان الحال في كل الأراضي العثمانية".

وفي كتابها، "مصر العثمانية والتحولات العالمية 1500-1800"، تقول المؤرخة المصرية نيللي حنا، إن "مصر شهدت رواجاً تحت الحكم العثماني في أغلب القطاعات والمجالات"، موضحة "كانت مصر من دون قناة السويس، ورغم ذلك كانت هي نقطة انطلاق البضائع من الغرب إلى الشرق، فرغم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على يد البرتغاليين، فإن مركزية مصر وسط خريطة الاقتصاد العالمي لم تتأثر كثيراً". وكذلك كانت الزراعة المصرية في هذه الحقبة، على حد وصفها "تمر بعصرها الذهبي، ما أثرى صناعة المنسوجات اليدوية من ملابس وسجاد وغيرها، وذلك قبل استخدام الآلة، وكانت أغلب الصناعات تدار يدوياً، وقد احتلت المنسوجات المصرية مراتب متقدمة من حيث الجودة، متفوقة على مثيلاتها في المصانع الإنجليزية والألمانية".

من جانبه، أشار المؤرخ عبد العزيز الشناوي، إلى مصطلح "الحامية العثمانية" الذي ظهر ليعكس طلب الدول الخاضعة تحت الحكم العثماني للحماية، مضيفاً "أما حركات التمرد فلم تكن استقلالية أو انفصالية، بل كان يتزعمها أصحاب عصبيات أو قادة عسكريون أو زعماء دينيون من أتباع مذاهب دينية استهدفوا الانفراد بشؤون الإدارة والمال، على أن تكون الولاية في الأعم الأغلب في نطاق الدولة العثمانية"، في إشارة إلى إعلان علي بك الكبير الاستقلال بمصر، والنزاع بين الزيدية والعثمانيين في اليمن.