ملخص

على رغم كونه منسياً أو مخفياً، من الواضح أن تاريخ الأسلحة البيولوجية في الشرق الأوسط، لا يقل أهمية عن التحديات الحالية والمستقبلية. وهناك حاجة ملحة لكشف الأرشيفات وتوثيق التجارب السابقة وتطوير سياسات شاملة تزيد من وعي وجاهزية المجتمعات في المنطقة، كي لا تُفاجأ، مرة أخرى، بخطورة هذا النوع من الحروب مثلما وقفت ذاهلة مرتبكة قبل 5 أعوام أمام فيروس كورونا.

في خبر علمي أثار قلقاً عالمياً بداية هذا الأسبوع، أعلن باحثون في الصين عن اكتشاف فيروسات جديدة في الخفافيش تحمل خصائص قاتلة تعيد إلى الأذهان بدايات وباء كورونا، وتذكر بأن التهديدات البيولوجية لا تزال حاضرة، طبيعية كانت أم مصنّعة. وبينما ينشغل العالم بأخطار الجائحة المقبلة، يبقى سجل الشرق الأوسط مع هذا النوع من التهديدات طي الكتمان، على رغم حروب وحوادث وظروف كان يمكن أن تفتح الباب أمام استخدام الأسلحة البيولوجية.

فهل شهدت المنطقة فعلاً استخداماً أو تهديداً بأسلحة جرثومية؟ ولماذا لا نعرف كثيراً عن تاريخها البيولوجي؟

ما هي الأسلحة البيولوجية؟

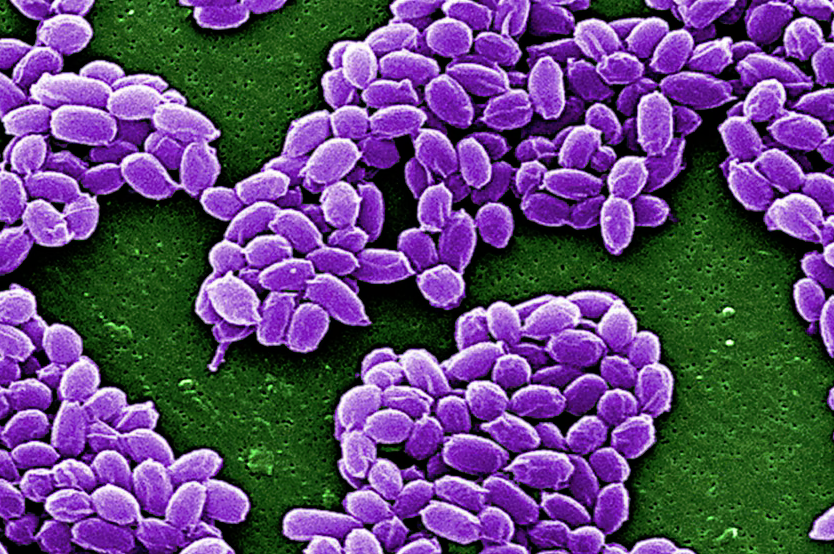

تعرف الأسلحة البيولوجية بأنها وسائل قتالية تستخدم كائنات حية دقيقة (مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات)، أو سمومها بهدف إحداث المرض أو الموت في البشر أو الحيوانات أو النباتات. بعكس الأسلحة التقليدية، فإن تأثير السلاح البيولوجي لا يقاس فقط بالانفجار، بل بمدى انتشار العدوى ومدة استمرارها.

ويُخلط أحياناً بين السلاح البيولوجي والكيماوي، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في آلية الفتك، فالسلاح الكيماوي يعتمد على مواد سامة تؤثر فوراً، بينما يطلق البيولوجي "عدوى" خفية قد لا تظهر آثارها إلا بعد أيام، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. من ناحية أخرى، يسبب الكيماوي فتكاً فورياً وشاملاً، كما أنه أكثر كلفة ويصعب استخدامه من دون لفت الأنظار.

من أشهر العوامل البيولوجية التي استخدمت أو طورت كسلاح كانت "الجمرة الخبيثة" التي استعملت لتلويث رسائل بريدية في الولايات المتحدة عام 2001، وتسبب التهابات قاتلة في الجلد أو الرئة. تم وصف الهجوم حينها بـ "الإرهاب البيولوجي" الذي أودى بحياة 5 أشخاص وحاجة أكثر من 10 آلاف للعلاج بالمضادات الحيوية لمدة تفوق الشهر. وفي العصور الوسطى، تم استخدام "الطاعون" أو "الموت الأسود" كسلاح تنفسي فتاك.

وعلى رغم القضاء على "الجدري" طبياً، إلا أن بعض الدول لا تزال تحتفظ بعينات من الفيروس الذي فتك بنحو 300 مليون شخص في القرن العشرين وحده. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا تزال كل من الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان بعينات لأغراض بحثية فقط، بحسب التصريحات الرسمية، وتخضع لإشراف صارم من منظمة الصحة العالمية، على رغم مطالبات متكررة من بعض العلماء والدول بتدميرها نهائياً لمنع احتمال استخدامها كسلاح بيولوجي.

من ناحية أخرى، يعد مرض "التسمّم السجقي" أقوى سمّ بيولوجي معروف حتى اليوم، ويتم إنتاج هذا السمّ من بكتيريا، وتكفي نانوغرامات قليلة منه لشلّ عضلات الجسم بالكامل والتسبب بالوفاة. وعلى رغم استخدامه تجميلياً بكميات دقيقة تحت اسم "البوتوكس"، فإنه مصنف كسلاح بيولوجي محتمل فائق الخطورة بسبب قدرته العالية على الفتك وصعوبة اكتشافه في حال التسميم المتعمد.

ما يجعل هذه الأسلحة مدمرة وخطيرة هو أنها رخيصة التكلفة نسبياً وسهلة الإخفاء وصعبة الاكتشاف المسبق. فهي لا تتطلب ترسانة ضخمة، بل مختبراً صغيراً وبعض المعرفة، ما يجعلها مغرية للجماعات الإرهابية أو الأنظمة السرية.

بين الغرب والشرق ... سجل حافل

استخدمت الأسلحة البيولوجية عبر التاريخ بأساليب سرية ومروعة، بدءاً من محاولات اليابان في منشوريا خلال ثلاثينيات القرن العشرين، حيث أجرت تجارب مروعة على البشر باستخدام عوامل بيولوجية، مروراً بالحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين شهدتا محاولات محدودة لتوظيف الجراثيم كسلاح. أما خلال الحرب الباردة، فقد استثمرت القوتان العظميان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، موارد هائلة في تطوير مخزونات ضخمة من العوامل البيولوجية، مع تجارب سرية وبرامج بحث متقدمة تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية فعالة يصعب كشفها.

وفي الشرق الأوسط، تشير التقارير إلى أن العراق كان من بين الدول التي طورت برامج بيولوجية خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين، وكشفت تقارير الأمم المتحدة عن وجود تجارب على استخدام "الجمرة الخبيثة" وأنواع أخرى من الجراثيم كسلاح محتمل. في حين أن الهجوم على مدينة حلبجة عام 1988 يعد أحد أبشع الجرائم الكيماوية، إلا أن هذه الحادثة تفتح الباب أمام تساؤلات حول احتمال استخدام أو تطوير أسلحة بيولوجية في تلك الحقبة. وبعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، تكررت الاتهامات التي تشير إلى وجود أسلحة دمار شامل بيولوجية، على رغم عدم إثبات ذلك بشكل قاطع.

أما مصر وسوريا وليبيا، فهناك دلائل استخبارية متقطعة وتقارير تشير إلى محاولات أو برامج سرية لتطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية، لكن تقييم الخبراء يميل إلى أن بعضها لم يتعدَ مرحلة البحث أو كان أداة للضغط السياسي أكثر منه تهديداً واقعياً.

وفي الجانب الإسرائيلي، تسود سياسة الغموض، مع تقارير غربية تشير إلى وجود وحدات بحث بيولوجي في معهد "نيس تزيونا"، المعروف بأبحاثه الدفاعية والهجومية. وفي سياق التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل، تعرض المعهد، مرات عدة، لهجمات إلكترونية ومحاولات استهداف، وكان آخرها خلال التصعيد الأخير الذي شهد تبادلاً للقصف بين الطرفين، إذ أعلنت مصادر استخبارية إسرائيلية أن الهجمات الإيرانية حاولت استهداف المنشأة البحثية الحيوية، في محاولة لتعطيل قدرات إسرائيل الدفاعية والهجومية في المجال البيولوجي. وبين عامي 1998 و2006 أجرى المعهد تجربة حملت اسم "عومر 2" لاختبار لقاح مضاد لمرض "الجمرة الخبيثة"، بهدف تعزيز الحماية من تهديدات بيولوجية محتملة. تم حقن أكثر من 700 جندي لم يكونوا على دراية بأكثر من 7 جرعات من اللقاح ولم ينكشف الأمر إلا بعد مرض العشرات منهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى رغم عدم وجود تأكيدات رسمية، إلا أن وسائل الإعلام والتقارير الاستخبارية تربط بين إسرائيل وقدرات بيولوجية محتملة تخضع لسرية شديدة، في إطار استراتيجيتها الدفاعية الشاملة ضمن سياق أمني إقليمي مشحون.

كذلك شهدت المنطقة تحذيرات متكررة من محاولات تنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش" لتطوير أو استخدام أسلحة بيولوجية بدائية، عبر تقارير استخباراتية كشفت عن محاولات محدودة لإنتاج مواد ممرضة أو سموم. لكن صعوبة تتبع هذه التهديدات والتحقق منها تجعل من مكافحة الإرهاب البيولوجي تحدياً معقداً، ولا سيما مع محدودية القدرات التقنية والاستخباراتية في بعض الدول.

بين التخوف المدني والعلمي والمواقف الدولية

شهد الشرق الأوسط، مثل بقية مناطق العالم، تغيراً في وعيه تجاه التهديدات البيولوجية بعد وباء كورونا الذي كشف هشاشة الأنظمة الصحية ومحدودية الخطط الاستباقية في مواجهة الأوبئة. على سبيل المثال، في السعودية والإمارات، تم الإعلان عن مبادرات لتعزيز أنظمة الرصد الوبائي والبنية التحتية الصحية، لكنها لا تزال في مراحل تطوير مقارنة بالدول المتقدمة. وفي إيران، التي عانت بشدة من الجائحة، برزت تحديات كبيرة في التنسيق بين القطاع الصحي والجهات الأمنية لمنع انتشار الأمراض المعدية، ما رفع من المخاوف حول إمكانية استغلال ضعف المنظومة الصحية في هجمات بيولوجية محتملة.

على الصعيد القانوني والدولي، تعد "اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية" (BWC) الإطار الأساسي الذي يُفترض أن يمنع تطوير واستخدام هذه الأسلحة. وعلى رغم توقيع معظم دول الشرق الأوسط على الاتفاقية، مثل مصر والأردن، فإن التنفيذ والرقابة ضعيفان، بخاصة مع غياب آليات تفتيش قوية وشفافة. مثلاً، كان العراق في عهد صدام حسين من أبرز الدول التي اتهمت بانتهاك الاتفاقية عبر تطوير برنامج بيولوجي شامل، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي وأدى إلى حملات تفتيش مكثفة من قبل الأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، ثمة تقارير استخبارية متكررة تشير إلى محاولات بعض الدول مثل سوريا وليبيا، خلال العقود الماضية، في بناء قدرات بيولوجية محدودة أو البحث عن مواد خام. بينما إسرائيل، على رغم سياسة الغموض التي تتبعها، يعتقد أنها تحتفظ بقدرات بيولوجية دفاعية وهجومية، كما تعزز البحث العلمي في هذا المجال، مثل تجربة لقاح "الجمرة الخبيثة" التي أجريت بمعهد "نيس تزيونا".

يتمثل الجانب الآخر في ضعف التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات البيولوجية، مع تنافس سياسي وإقليمي يجعل من التعاون الأمني في هذا المجال معقداً. فعلى سبيل المثال، يظل التعاون الرسمي بين دول الخليج وإيران، أو بين إسرائيل والدول العربية محدوداً، ما يقلل فرص إنشاء أنظمة مراقبة متكاملة وسريعة الاستجابة.

بشكل عام، يبقى الشرق الأوسط منطقة ذات أخطار مرتفعة جراء التوترات السياسية والحروب وضعف البنية التحتية الصحية، ما يتطلب تعزيز جهود التوعية والبناء المؤسسي والتعاون الدولي لمواجهة خطر الأسلحة البيولوجية وتهديدات الأوبئة المصنعة.

حروب بيولوجية ذكية؟

تشهد التكنولوجيا الحيوية تقدماً سريعاً، حيث أصبحت تقنيات مثل الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي أدوات مزدوجة الاستخدام يمكن أن تسرّع من تطوير أسلحة بيولوجية مصممة تستهدف جينات أو خصائص محددة في البشر أو المحاصيل، ما يزيد من تعقيد التهديدات ويقرب خطر الحروب البيولوجية الحديثة. إلى جانب ذلك، تظهر أخطار الهجمات السيبرانية البيولوجية، التي قد تستهدف أنظمة مختبرات أو قواعد بيانات بيولوجية حساسة، مما يفتح أفقاً جديداً للتحديات الأمنية.

وعلى رغم هذه التحديات، لا تزال جاهزية دول الشرق الأوسط لمواجهة هذا الجيل الجديد من التهديدات غير كافية، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمار في البحث العلمي وبناء القدرات الأمنية وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي.

وعلى رغم كونه منسياً أو مخفياً، من الواضح أن تاريخ الأسلحة البيولوجية في الشرق الأوسط، لا يقل أهمية عن التحديات الحالية والمستقبلية. وهناك حاجة ملحة لكشف الأرشيفات وتوثيق التجارب السابقة وتطوير سياسات شاملة تزيد من وعي وجاهزية المجتمعات في المنطقة، كي لا تُفاجأ، مرة أخرى، بخطورة هذا النوع من الحروب مثلما وقفت ذاهلة مرتبكة قبل 5 أعوام أمام فيروس كورونا.