ملخص

حمل ويليام شكسبير إلى الرياض ملفاته السياسية والاقتصادية ورفع إلى بلاده التقارير التي أثارت انتباه قادته في المنطقة، فضلاً عن رسائل الرائد جيرترود بيل النشطة، وهي أول ضابطة استخبارات عسكرية في الجيش البريطاني، تلقب "ملكة الصحراء" لشدة ولعها بالشأن العراقي والعربي. وتؤرخ الخارجية السعودية للعلاقة مع لندن بأنها جاءت "بُعيد بدء عبد العزيز بن سعود حملته لإعادة توحيد المملكة في مارس (آذار) 1910، حين عقد أول لقاء له مع مسؤول بريطاني، الكابتن ويليام شكسبير، الوكيل السياسي البريطاني في الكويت آنذاك، وسرعان ما نشأت بينهما صداقة".

تتشابك العلاقة بين السعودية وبريطانيا بخيوط معقدة تمتد عبر قرون، بدأت مع مصالح اقتصادية وسياسية متبادلة، وتطورت إلى تحالف استراتيجي شهد محطات بارزة، لم تخلُ من بعض التوترات. من حماية طرق الحج والتجارة البحرية وتهديدات القراصنة إلى الصراع على امتيازات النفط، في حكاية تروي الوثائق التاريخية قصتها التي بدأت من الخليج العربي وامتدت إلى أروقة السياسة الدولية.

تعود جذور العلاقة الأولى إلى عهد الدولة السعودية الأولى، عندما كانت بريطانيا تسعى لتأمين طرق التجارة نحو الهند، جوهرة تاجها الاستعماري، إذ تعد منطقة الخليج العربي، بموقعها الاستراتيجي، ممراً حيوياً للسفن التجارية، لكنه كان يعاني من أعمال دفاعية، رأتها البحرية البريطانية "قرصنة" تهدد مصالح الإمبراطورية الاقتصادية، التي كانت الدافع الأبرز لحركتها الاستعمارية نحو المنطقة وقبل ذلك الهند.

وفقاً للوثائق البريطانية التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية"، سعت لندن إلى فرض ما سمته "السلم البحري" من خلال معاهدات مع مشيخات الخليج، بدأت بمعاهدة 1820 التي وقّعها حكام الساحل العربي، والتي هدفت إلى قمع القرصنة وتأمين التجارة في ظاهرها، لكنها شكلت الأساس والذريعة للهيمنة البريطانية في الخليج، حيث ألزمت الحكام المحليين بعدم التعامل مع قوى أجنبية أخرى من دون موافقة بريطانيا، مقابل حمايتها من التهديدات الخارجية.

جاء ذلك في سياق تداعيات أحداث مطلع القرن التاسع عشر، إذ كانت بريطانيا بحسب وثائق أرشيفها تتابع بقلق تصاعد نفوذ الدولة السعودية الأولى، التي ضاق الإنجليز بتعاظم نفوذها مما يخشون معه منافستهم في بعض المناطق التي يغريهم فيها ضعف الأتراك، إلى درجة وصف النقيب ديفيد سيتون، المقيم البريطاني في مسقط عام 1808 السعوديين في ذلك الحين بـ"نظام قرصنة" يهدد بالامتداد في عموم الجزيرة العربية، متهماً أتباعها يومئذ بالتحريض على مهاجمة السفن في الخليج.

ذريعة المطامع

وفي ظل تقاطُع هذا التوجّس مع تقارير متزايدة عن هجمات القواسم لإبعاد الأساطيل البريطانية عن مناطقهم، التي يصفنها الطرف المعادي "قرصنة"؛ رأت حكومة بومباي في يونيو (حزيران) 1809 أن الوقت قد حان لاتخاذ "سلسلة إجراءات أعمّ وأكثر فاعلية لقمع أعمالهم العدوانية" بحسب وصفها، وهو ما شكّل نقطة تحول وذريعة أسست لحضور سياسي وعسكري بريطاني طويل المدى في الخليج امتد لـ150 عاماً.

في الوقت نفسه، كان الحج يمثل أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة، حيث كانت مكة والمدينة تستقطبان مئات الآلاف من الحجاج سنوياً، الذين كانت حمايتهم أحد أولويات الدول السعودية المتعاقبة في مناطق نفوذها.

بريطانيا، التي كانت تسيطر على الهند بمسلميها البالغ عددهم الملايين، رأت في تأمين طرق الحج أولوية استراتيجية. وفقاً لوثائق الأرشيف البريطاني المدونة، عملت لندن على توفير الحماية للحجاج الهنود عبر الخليج، مما عزز نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة. هذه المصالح المشتركة شكلت الخيوط الأولى لعلاقة بريطانيا مع القبائل والحكام المحليين، ولا سيما الدولة السعودية الأولى التي كان تمدد نفوذها شكل مصدر تهديد لبقاء الهيمنة البريطانية، التي تنتظر اللحظة المناسبة للتمدد في الإقليم على حساب الأتراك.

وربما يفسر هذا غض البريطانيين الطرف عن إسقاط العثمانيين الدرعية عبر وكلائهم المصريين، بعد ذلك بقليل، على رغم العداوة الشديدة بين إسطنبول ولندن، كما انكشف لاحقاً في غضون الحربين العظميين في القرن التالي.

أول إنجليزي يصل الرياض

في مطلع عام 1864، أثارت الجمعية الجغرافية الملكية في لندن تساؤلات حول قلب الجزيرة العربية، تحديداً منطقة نجد، التي كانت آنذاك غامضة وغير موثّقة علمياً. وقد وجّهت الجمعية أسئلتها إلى العقيد لويس بيلي، المقيم السياسي البريطاني في الخليج، الذي لم يكتفِ بالإجابة بل بادر بطلب رسمي لزيارة الرياض، عاصمة نجد، بهدف جمع معلومات دقيقة وتعزيز العلاقات مع الإمام فيصل بن تركي آل سعود، حاكم المنطقة.

وكان التحدي الذي حفزه على ما يعتبر يومئذ مغامرة، هو "عدم قدرة أي إنجليزي على التنقل عبر منطقة نجد... وعدم وجود أي سجلات علمية أو بيانات دقيقة يمكن أن تحدد خطي الطول والعرض للرياض"، عاصمة الإقليم، وفق مذكراته التي تناولها محللو الأرشيف البريطاني بالدرس والتحليل.

انطلق بيلي في رحلته مطلع 1865 من دون إذن رسمي، بعد أن شعر بانفتاح نسبي من الإمام فيصل (جد الملك عبد العزيز)، واستغرقت رحلته إلى الرياض 16 يوماً دوّن خلالها مشاهداته الجغرافية والاجتماعية سراً. أمضى أربعة أيام في مجلس الأمير، ناقش خلالها قضايا سياسية مثل التلغراف ومكافحة العبودية. إلا أن وفاة الأمير لاحقاً في نفس العام أنهت سريعاً هذه المبادرة، بعد انشغال البلاد بصراعات داخلية أدت إلى سقوط الدولة السعودية الثانية، وتوقفت معها محاولات التواصل البريطاني مع وسط الجزيرة.

وهكذا صار العقيد بيلي أول إنجليزي تطأ أقدامه عاصمة الدولة السعودية، ويبحث مصالح بلاده مع حكامها، في خطوة شجعت آخرين إلى المبادرة بالبناء على التجربة الأولى لاستشراف فرص الدولة مع حاكمها الجديد الملك عبد العزيز، الذي بدأ لتوه رحلته الطويلة لاستعادة حكم آبائه ومناطق نفوذهم الأولى في الجزيرة العربية 1902.

من شكسبير إلى فيلبي

إذ حمل ويليام شكسبير إلى الرياض ملفاته السياسية والاقتصادية ورفع إلى بلاده التقارير التي أثارت انتباه قادته في المنطقة، فضلاً عن رسائل الرائد جيرترود بيل النشطة، وهي أول ضابطة استخبارات عسكرية في الجيش البريطاني، تلقب "ملكة الصحراء" لشدة ولعها بالشأن العراقي والعربي.

وتؤرخ الخارجية السعودية للعلاقة مع لندن بأنها جاءت "بُعيد بدء عبد العزيز بن سعود حملته لإعادة توحيد المملكة. في مارس (آذار) 1910، حين عقد أول لقاء له مع مسؤول بريطاني، الكابتن ويليام شكسبير، الوكيل السياسي البريطاني في الكويت آنذاك. وسرعان ما نشأت بينهما صداقة".

وأوردت أن شكسبير توفي بعد عدة سنوات "وهو يمتطي جواده إلى جانب الملك عبد العزيز. في أواخر حياته، وبعد أن تحدث وتفاوض مع رؤساء ورؤساء وزراء وملوك من جميع أنحاء العالم، سُئل الملك عبد العزيز عن أبرز شخص غير مسلم قابله، فأجاب ببساطة: "شكسبير". قتل في "معركة جراب" 1915 بين السعوديين وحكام حائل، قريباً من بلدة الزلفي شمال الرياض.

في وقت لاحق وقع الاختيار على هاري سانت جون بريدجر فيلبي عام 1917 الذي يعمل في البصرة كمساعد مالي لدى بيرسي كوكس، كبير المسؤولين السياسيين في قوة المشاة الهندية. فقد أقنع فيلبي رؤساءه بإرساله كرئيس للبعثة لاجتياز الصحراء من العقير على ساحل الخليج إلى الرياض، حيث كان من المفترض أن يقابل روبرت هاميلتون، الوكيل السياسي في الكويت، وعبد العزيز آل سعود، الذي كان يومئذ سلطان نجد والأحساء.

لكن الرجل ما لبث أن وقع في فخ عذرية قلب بلاد العرب نجد التي شغفته وأميرها حباً، فصار في منزلة رجال عبد العزيز المخلصين، ممن تركوا بصمتهم على مراحل نشأة المملكة وتاريخها، بالاستشارة المخلصة، والدفاع عن رؤيتها وكيانها الوليد في لندن، وكتابة المقالات والبحوث والمؤلفات عن إرثها ومعالمها، في تحية ردها السعوديون بأحسن منها حتى اليوم.

وتأتي زيارة الملك فيصل إلى لندن عام 1919، وهو في الثالثة عشرة من عمره، في مهمة دبلوماسية تاريخية بتكليف من والده الملك عبد العزيز لتأمين مصالح الدولة الناشئة عقب الحرب العالمية الأولى، أحد أبرز أدوار فيلبي المؤثرة في العلاقة بين البلدين، إذ رافق إلى جانب المستشار أحمد الثنيان الفيصل في زيارته. حينها، تفاوض فيصل مع شخصيات بارزة مثل الملك جورج الخامس، ونستون تشرشل، واللورد كورزون، وأظهر حنكة سياسية وهدوءاً فاجأ الجميع، مما عزز مكانته كقائد واعد، وعزز وجهة نظر بلاده في قلب أروقة الإمبراطورية المهيمنة في ذلك الحين.

نتج من زيارة الفيصل تعزيز العلاقات بين السعودية وبريطانيا، بوصفها أسهمت في وضع أسس لتفاهمات دبلوماسية مهدت للاعتراف بالدولة السعودية لاحقاً، وغيرت مجرى تاريخ المنطقة بتأسيس علاقة متينة بين البلدين في وقت كانت السعودية تواجه تحديات سياسية واقتصادية. الفيلم "ولد ملكاً" Born a King، الذي أُنتج عام 2019، جسد هذه الرحلة التاريخية بإتقان، مركزاً على قصة فيصل ودوره حينئذ على رغم صغر سنه، وتأثير فيلبي الذي بدا على رغم بريطانيته صاحب نظرة بعيدة المدى، رأت في السعودية الجديدة ملامح قوة صاعدة، لا يريد أن يفوت بلاده سبق التحالف معها وهي في طور التشكل، وهو ما يراه كذلك فرصة ثمينة لمشروع الرياض الذي كان مهدداً حينها بتنافس مشاريع أخرى، لا يراها تحظى بالكفاءة والصدقية التي لمسها عن قرب بين بيوت نجد الطينية.

الشك والمصالح في التفاصيل

جاءت الرحلة الأولى التي ستتبعها أخرى بعد نحو 15 سنة، في أعقاب التفاهم الرسمي الأول بين لندن عبر مندوبها في الكويت والرياض، إذ وقع الطرفان في عام 1915، اتفاقية "دارين"، حين كانت بريطانيا تبحث عن حلفاء في المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية. بموجب الاتفاقية، اعترفت بريطانيا بنفوذ عبد العزيز في نجد والأحساء، مقابل التزامه بعدم التعاون مع قوى معادية لبريطانيا. كما قدمت لندن دعماً مالياً وعسكرياً متواضعاً، مما ساعد عبد العزيز في توسيع نفوذه.

في عام 1927، عززت اتفاقية جدة هذا التحالف، وقبل ذلك بعام أصبحت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالسعودية كدولة ذات سيادة، وأنشأت بعثة دبلوماسية فيها. "وفي ثلاثينيات القرن الماضي، أرسل الملك عبد العزيز حافظ وهبة مبعوثاً فوق العادة ومفوضاً رسمياً لإنشاء ورئاسة البعثة الدبلوماسية للمملكة في لندن، وهو المنصب الذي شغله لمدة ثلاثين عاماً"، بحسب الخارجية السعودية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشف الأمير تركي بن محمد آل سعود في بحث له حول ظروف الاتفاقيتين إلى أن الملك عبد العزيز عرف علاقة الدول الكبرى بالأحداث في شبه الجزيرة العربية، وأثر بريطانيا في الأوضاع السياسية في منطقة الخليج العربي لأنها كانت تعدها حلقة وصل مع شبه القارة الهندية الخاضعة للنفوذ البريطاني، وكانت المنافس الوحيد للدولة العثمانية في المنطقة، "فرأى من الحكمة الاتصال ببريطانيا والحصول على تأييدها".

ولما فكر في ضمّ الأحساء بادر لمقابلة المندوب البريطاني بالبحرين وإخباره عن الرغبة في ضم الأحساء للدولة السعودية للتحقق من دعم بريطانيا "لدفع أخطار وقوع أي غزو بحري تركي محتمل ضده، ولم تبد حكومة لندن تشجيعاً لهذه الفكرة، ثم أرسل مساعد بن سويلم عام 1906 لبحث الفكرة ثانية، ثم نوقشت مع الكابتن البريطاني شكسبير عام 1911 الذي زاره لمعرفة الحقائق والأوضاع في منطقة نجد، ولم يعط هذا الكابتن أي تعهد، فقرَّر الزحف على الأحساء بغض النظر عن موقف الإنجليز وتمكن من ضمها للدولة السعودية".

وثق الباحث في الدراسة التي نشرتها قبل 40 عاماً مجلة "الدارة" المعنية بالوثائق التاريخية في البلاد أن بريطانيا مع بداية وقائع الحرب العالمية الأولى أرادت "كسب تأييده (عبد العزيز) ضد الأتراك، ثم وقعت معاهدة دارين أو القطيف أو العقير (مناطق متقاربة) التي اعترفت بريطانيا فيها بعبد العزيز أميراً على نجد والأحساء وتعهدت بمده بالمساعدات المالية والعسكرية شريطة عدم قيامه بالاتصال بأية دولة أخرى أو عقد معاهدات إلا بموافقتها، ولما في ذلك مساس بسيادة الدولة السعودية، سارع إلى إلغائها في اتفاقية جدة عام 1927 التي اعترفت فيها بريطانيا بعبد العزيز ملكاً على الحجاز ونجد وبحقه في عقد المعاهدات مع الدول الأخرى".

الشركات البريطانية بوابة التجارة والنفط

لعبت الشركات البريطانية دوراً محورياً في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ففي القرن التاسع عشر، كانت شركة الهند الشرقية البريطانية رائدة في التجارة عبر الخليج، حيث أسست وكالات تجارية في بندر عباس عام 1623 بعد انتصار مشترك مع الفرس ضد البرتغاليين. هذه الوكالات ركزت على تجارة الحرير والسلع الأخرى، مما عزز النفوذ الاقتصادي البريطاني في المنطقة.

مع اكتشاف النفط في المنطقة، أصبحت الشركات البريطانية، مثل الشركة الأنجلو-فارسية للنفط (التي أصبحت لاحقاً بريتيش بتروليوم)، رائدة في التنقيب. بين عامي 1913 و1923، حصلت بريطانيا على تأكيدات من حكام الخليج بمنح امتيازات النفط حصرياً للشركات البريطانية. في السعودية، حصلت النقابة الشرقية العامة، وهي شركة بريطانية، على امتياز تنقيب في عام 1923، لكنها فشلت في إجراء أعمال تنقيبية، مما أدى إلى إلغاء الامتياز في 1928.

أصابع أميركا تهز التحالف

في ثلاثينيات القرن العشرين، واجهت العلاقة البريطانية-السعودية اختباراً كبيراً مع دخول الشركات الأميركية إلى ساحة التنقيب عن النفط، ولا سيما عندما منحت الرياض عام 1933، امتياز التنقيب لشركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" (سوكال)، التي أسست لاحقاً شركة أرامكو. هذا القرار جاء بعد فشل الشركات البريطانية في تحقيق تقدم ملموس، وبسبب الحاجة الملحة للمملكة إلى موارد مالية لدعم نهضتها الاقتصادية. اكتشاف النفط في الدمام عام 1938 بواسطة أرامكو عزز مكانة الشركات الأميركية، مما أثار استياء بريطانيا التي رأت في ذلك تهديداً لهيمنتها في الخليج.

وأظهرت رسالة أكاديمية في جامعة أم القرى السعودية، تتبع وثائق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولا سيما في حقبة ترسية امتياز التنقيب أن البريطانيين زرعوا العراقيل أمام الأميركيين، وحاولوا بكل الطرق القانونية واللوجستية منع الغرباء الجدد من منافستهم في الخليج من خلال سلسلة طويلة بدأت من واشنطن ومرت بالبحرين ولم تنته عند الكويت والعراق، إذ كانت السعودية الدولة الوحيدة غير المستعمرة بين جاراتها.

ووثق الباحث مستور الجابري أن "خيبة أمل الحكومة البريطانية بسبب فشل شركاتها البترولية في الحصول على النفط في الأراضي السعودية، جعلها تسعى بكل ما أوتيت من مقدرة في وضع العراقيل أمام شركات البترول الأميركية التي منحها الملك عبد العزيز حق الامتياز للتنقيب عن النفط في بلاده، إذ قامت الحكومة البريطانية بالإيعاز إلى مفوضها في جدة 1937 بمقابلة مدير فرع شركة كاليفورنيا الذي كان في جدة... وأطلعه على الحدود المتنازع عليها بهدف عرقلة الشركة الأميركية عن التنقيب". مشيراً (في ص297 من رسالته) إلى أن الخارجية البريطانية تابعت ذلك اللقاء بتحذير الشركة من تمديد عملياتها داخل الأراضي التي لم تحدد بعد "محاولة إيهامها بأن الموقف بين لندن والرياض لا يزال محكوماً باتفاقيات".

وأشار إلى أن تلك التحركات المريبة من البريطانيين أزعجت الملك عبد العزيز وأدت إلى "تعكير صفو العلاقات السعودية- البريطانية، فقامت الخارجية السعودية بتقديم مذكرة احتجاج حذرت فيها بريطانيا من النقاش مع شركة نفط كاليفورنيا حول الموضوع الذي يهم حكومة الملك عبد العزيز وحدها"، مشددة على أنها حرة فيما تراه مناسباً "ضمن ممتلكاتها وداخل حدودها".

وفقاً لوثائق الأرشيف البريطاني، شعرت لندن أن خسارتها لامتياز النفط السعودي كانت ضربة استراتيجية، بخاصة أن الطاقة أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي. حاولت لندن استعادة نفوذها من خلال الضغط على حكام الخليج الآخرين لمنح امتيازات النفط لشركاتها، لكن النجاح الأميركي في السعودية غيّر موازين القوى إلى الأبد.

وفي ظل تصاعد حدة النزاع حول حقوق التنقيب، تحولت المنافسة الاقتصادية لاحقاً إلى أحد أبرز ملامح التوتر السياسي في منطقة الخليج، وصولاً إلى نزاعات مسلحة مرتبطة بالسباق المحموم نحو استخراج احتياطات النفط في السواحل الشرقية.

الاستياء تطور إلى نزاع مسلح

وخلص الأكاديمي مستور الجابري في رسالة دكتوراه بناها على الوثائق البريطانية والسعودية إلى أن اكتشاف البترول كان هو المسؤول عن تعكير جو علاقات البلدين "وربما زادت المنافسات بين الشركات الأميركية والإنجليزية في تكثيف جو التعكير هذا إلى أن وصل الموقف حداً تحول فيه إلى نزاع مسلح مكشوف بين الدولتين في حادثة "البوريمي"، قبل أن تتدخل واشنطن واستطاعت أن تقنع الطرفين بالعدول عن استعمال القوة لحل النزاع"، في تطور قال إنه أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الحليفين.

وهي المرة الوحيدة في تاريخهما حتى الآن، وفق ما تذكر سجلات البرلمان البريطاني التي استعرضتها "اندبندنت عربية"، إذ أورد ضمن ملف العلاقات الثنائية بين البلدين أن "هناك فترة فاصلة ربما لا يتذكرها الكثر بلغت 12 عاماً من انقطاع العلاقات الدبلوماسية على الإطلاق، بين عامي 1953 و1965، بسبب أحداث الربع الخالي"، كما أقر التقرير الرسمي كذلك بأن العلاقة تأثرت أيضاً لأسباب اقتصادية، جراء "حظر النفط الذي فرضته السعودية وأعضاء آخرون في منظمة أوبك على المملكة المتحدة والدول الغربية عام 1973 بعد دعمهم لإسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973، قبل أن تشهد ثمانينيات القرن الماضي علاقات أكثر دفئاً، واتفاقية دفاعية رئيسة".

هذا على الصعيد الاقتصادي، أما السياسي فإن التوتر ساد المرحلة التي أعقبت "قمة فاس" كذلك بسبب موقف البريطانيين الرافض لاستقبال أعضاء منظمة التحرير يومئذ، بمن فيهم ياسر عرفات، مما عرض العلاقات لضرر، استدعى جهوداً مضنية من مارغريت تاتشر لإصلاحها، عبر مراجعة موقف بلادها من الفلسطينيين، جراء ضغط السعودية.

"غلطة العمر"

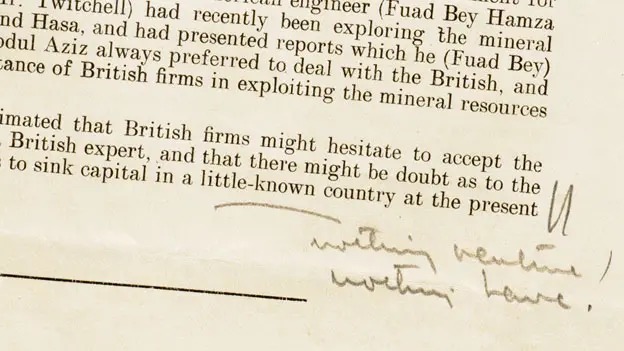

إلا أن موقفاً سبق ذلك، شكل نقطة سوداء في ذاكرة الأرشيف البريطاني وفق ما يروي المتخصصون فيه، ففي عام 1932، كانت السعودية الآخذة في النمو للتو، تعاني ضائقة مالية حادة وسط الركود الاقتصادي العالمي (الكساد الكبير). في هذا السياق، زار وفد سعودي لندن يطلب قرضاً مالياً من الحكومة البريطانية قدره 500 ألف جنيه استرليني ذهبية (مبلغ كبير بمقاييس ذلك الزمان)، في مقابل فرصة التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية، "وهو عرض كان يمكن أن يغير مسار التاريخ الاقتصادي"، بحسب تقييم البريطانيين في ما بعد.

لكن رد الدبلوماسي البريطاني السير لانسيلوت أوليفانت وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية على مبعوث الملك عبدالعزيز فؤاد حمزة كان رفض الطلب، مشيراً إلى أن "الصعوبات المالية في ظل الاقتصاد الراكد" وانشغالها بالحرب تجعلها غير قادرة على تلبية الطلب، كما أعرب عن شكوكه في جدوى التنقيب عن النفط في السعودية، مستنداً إلى تقارير جيولوجية آنذاك أشارت إلى أن الأراضي السعودية قد لا تحوي احتياطات نفطية كبيرة، على عكس بلاد الرافدين (العراق) وبلاد فارس (إيران) حيث تم اكتشاف النفط بالفعل.

وتشير الوثائق إلى أن أسباب قرار الرفض جاء نتيجة مزيج من الشكوك العلمية حول وجود النفط، والتردد الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم الثقة في استقرار المملكة العربية السعودية كدولة حديثة التأسيس. إذ تشير الوثائق التي حللتها "بي بي سي" كذلك إلى أن أوليفانت عدَّ أنه "لا أحد سيرغب في استثمار رأس المال في بلد غير معروف".

وهو تصرف وصفته المنصة الإنجليزية بعد ذلك بعقود بأنه "خطأ تاريخي لا يغتفر" بوصفه فوت على بريطانيا فرصة السيطرة على واحدة من أكبر ثروات الموارد الطبيعية في القرن الـ20. بدلاً من ذلك، استفادت الشركات الأميركية، مما عزز النفوذ الأميركي في المنطقة، وبعد ذلك بوقت قصير عام 1933، وقعت المملكة اتفاقية مع شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا"، مما أدى إلى اكتشاف النفط بكميات تجارية ضخمة عام 1938 في حقل الدمام. هذا الاكتشاف وضع أسس الثروة النفطية السعودية وجعلها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.

ورأت "بي بي سي" أن تقييم المسؤول البريطاني حينها شكل أحد نماذج "قسوة النظرة التاريخية"، لكنها أشارت إلى أن قرار النفط بدا منطقياً في سياقه الزمني بسبب المعلومات المتوافرة آنذاك، بيد أنه أصبح في ما بعد "مثالاً كلاسيكيا لأي فرصة ضائعة" في لندن.

وعلى حد تعبير المؤرخ مارك هوبز من المكتبة البريطانية، الذي قام بالبحث في اجتماعات لندن عام 1932: "كانت تلك الزيارة هي التي ربما أراد المسؤولون نسيانها".

للمفارقة شكل الرفض كذلك من قبيل الضارة النافعة للرياض التي وجدت في الحلف الأميركي عوضاً أفضل، بالنظر إلى قدراتهم الصاعدة في ذلك الحين، من غير أطماع استعمارية كالتي اشتهر بها الإنجليز في المشرق.

"كادت تفقدها رشدها من شدة الصدمة"

وتظهر الوثائق التي حللتها الرسالة الأكاديمية من جهتها أن نقمة الحكومة البريطانية بسبب خسارة حقوق الامتياز في الأراضي السعودية "كادت تفقدها رشدها من شدة الصدمة"، إلى حد وثق فيه الباحث توبيخ رئيس الوزراء السابق حينها لويد جورج أمام مجلس اللوردات (البرلمان) شركة البترول الإنجليزية- الإيرانية وكذلك "الحكومة التي لم تساندها المساندة اللازمة"، مؤكداً أن "الأمر قد أصبح ينذر بكارثة وطنية".

حقبة التوتر لم تؤد إلى انهيار التحالف، لكنه أجبر بريطانيا على إعادة تقييم استراتيجيتها، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع المملكة.

بعد تطور العلاقات مجدداً وانتهاء مرحلة التوتر القصيرة نسبياً (12 سنة)، كانت الأميرة أليس، الابنة الصغرى للملكة فيكتوريا، وفق المصادر السعودية الرسمية "أول أميرة أوروبية تزور السعودية، حيث استكشفت البلاد خلال رحلة استغرقت 21 يوماً، انطلقت من جدة عبر الصحراء إلى الرياض، وصولاً إلى ميناء الظهران، حيث شاهدت البئر رقم 7 الشهير، حيث اكتشف النفط بكميات تجارية. وكانت أول زيارة من بين عديد من الشخصيات الملكية والسياسية المؤثرة التي عززت الروابط بين المملكتين".

ويروي رجل الأعمال السعودي سليمان العليان في كتابه من "عنيزة إلى وول ستريت"، كيف سمحت تلك العلاقة بازدهار أعمال الشركات التي دخلت السوق السعودية خصوصاً بعد الطفرة المالية التي تدفقت على البلاد بفضل إنتاج النفط وإمداد السوق الدولية المتعطشة بالطاقة.

ومع أن عقبات عدة واجهت بعض تلك الشركات لأسباب تتعلق بالثقافة الاجتماعية وحداثة تجربة المملكة إلى جانب قلة خبرات الوافدين الأجانب المنتدبين، إلا أن تجدد الدولة واستمرار النمو فيها، عوض تلك العقبات بأرباح نادرة لم تكن يتوقعها حتى بعض المتفائلين عند دخول السوق.

ومن بين الأمثلة على ذلك "البنك السعودي البريطاني" الذي خضع لمراحل تطور عدة منذ دخوله السعودية 1949م بوصفه فرعاً عن البنك البريطاني للشرق الأوسط المتفرع عن "أتش أس بي سي" ذائع الصيت حول العام، قبل أن يصبح الفرع السعودي منه مصرفاً وطنياً خالصاً في 1978م حين رشحت وزارة المالية السعودية العليان لرئاسة مجلس إدارته ضمن فريق تحت أعينها، جعله بعد أعوام من أبرز علامات النجاح في العلاقة الاقتصادية بين لندن والرياض.

رياح الطفرة تصلح ما قبلها

إذ يضيف الكاتب الأميركي مايكل فيلد الذي وثق تحولات تلك المرحلة في التجارة والاقتصاد، أن النسخة السعودية من البنك لم تمض أواسط التسعينيات "حتى نما حجمها ليتجاوز حجم شبكة البنك البريطاني للشرق الأوسط بأكملها"، مما قال إنه صادق على نبوءة مديري البنك الأم يوم وافقوا على إنشائه 1977م.

وينعكس ذلك التاريخ على وقائع حجم التبادل التجاري الراهن بين المملكتين، إذ أكد بيتر آشبي مدير التجارة والاستثمار البريطاني في السعودية، أن 50 شركة بريطانية أسست مقاراً إقليمية لها في الرياض، ضمن أكثر من 1300 شركة عاملة حالياً، وأن 50 اتفاقية مشتركة في قطاعات استراتيجية مثل الصحة والتعليم والنقل والدفاع حفزت شراكات بقيمة 7.7 مليار جنيه استرليني (نحو 9.6 مليار دولار).

فيما تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 17 مليار استرليني (أكثر من 21.2 مليار دولار)، مع توقعات بنموها بدعم من اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين المملكة المتحدة ودول الخليج، والتي قد تضيف نحو 8.6 مليار استرليني (10.7 مليار دولار) سنوياً لحجم التبادل التجاري، وسط عمل الطرفين على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030م.

العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كان أبرزها الجانب الدفاعي، الذي تطور مع الزمن من اتفاقات شراء الأسلحة إلى شراكات استراتيجية تستهدف نقل التقنية وتوطين الصناعات. ولعبت شركة "بي أي إي سيستمز" دوراً محورياً في العلاقة الممتدة منذ أكثر من 50 عاماً.

وتوضح إفادات الشركة لـ"اندبندنت عربية" أنها عملت منذ 1966 على تقديم منظومة متكاملة لنقل التقنية والمعرفة إلى السعودية، وتأهيل الكوادر المحلية في مجالات الطيران والهندسة والصناعات الدفاعية. وقالت، "أسهمنا في تدريب الآلاف من السعوديين، ودعمنا تأسيس قاعدة صناعية قادرة على تقديم الخدمات والتصنيع محلياً".

في إطار التعاون السعودي- البريطاني الدفاعي، توسعت أنشطتها بشكل لافت، فأسست شراكات محلية، ونقلت عدداً من القدرات التصنيعية إليها، بما في ذلك صيانة محركات طائرات "التورنيدو"، وتجميع طائرات التدريب "الهوك" بنسبة سعودية قالت إنها تفوق 99 في المئة. كما قامت بتصنيع وصيانة أنظمة إلكترونية متقدمة في البلاد، وهو ما أكدته الشركة بقولها، "نسعى إلى تعزيز قدراتنا الصناعية المحلية، والعمل مع الشركاء السعوديين لتطوير صناعات ذات مستوى عالمي."

نقل التقنية الدفاعية

وذكرت الشركة الدفاعية العالمية أنها في الأعوام الأخيرة نقلت قدرات الصيانة والتصنيع التي كانت خارج المملكة إلى شركات محلية، "كان من أبرزها عقد اتفاقية تجميع 22 طائرة تدريب نفاثة داخل المملكة، إلى جانب نقل عديد من الأنشطة التصنيعية والهندسية إلى قطاع الصناعة السعودي بهدف الاعتماد على المصادر المحلية".

وذكرت أمثلة للاختصاصات النوعية التي دربت عليها السعوديين، مثل صيانة محركات طائرات "التورنيدو 199RB"، وإصلاح إلكترونيات وأنظمة طائرات الطائرة المقاتلة، إلى جانب صيانة أنظمة السونار وغرف الضغط لسفن قانصات الألغام. كما تمت صيانة أكثر من 240 مكوناً لطائرات التدريب الهوك وبي سي-21، وفي مجال الطائرات القتالية، تتم صيانة 60 في المئة من الأعطال الناشئة لطائرات "التايفون" محلياً، إلى جانب تصنيع وتجميع وصيانة حاويات التهديف لطائرات "التايفون" و"التورنيدو" داخل المملكة.

تعزز هذا التوجه مع مشاريع مثل "البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي" و"سلام"، إذ تم التوسع في نطاق العمل ليشمل القطاعات الصناعية المدنية، وتأهيل عشرات الشركات السعودية، مؤكدة أن قيمة أعمالها تجاوزت 10 مليارات ريال سعودي حتى الآن، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 30 مليار ريال (نحو8 مليارات دولار) بحلول 2030.

وفي السياق الدفاعي البحت، لعبت أنظمة وأسلحة بريطانيا أدواراً حيوية في تغطية حاجات السعودية الدفاعية خلال أوقات الأزمات مثل حرب الخليج، ومواجهة التهديدات الإقليمية، فضلاً عن دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مما عزز من عمق الشراكة بين البلدين على المستوى العسكري، بحسب تقارير الحكومة البريطانية، التي نشرت على موقعها الرسمي نص الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين في العقد الأخير، والتي كان الجانب الدفاعي والأمني فيها بارزاً إلى جانب النواحي الثقافية والتعليمية والسياحية.

وفي تقييم حديث للبرلمان البريطاني أقر بأن "الشعور المستمر بالمصالح المشتركة في مجالات الدفاع والأمن والتجارة"، في القرن الـ21 بين البلدين، أسند العلاقات التاريخية بين الحليفين. ورصد أن الحكومات المتعاقبة أبلغت البرلمان بأهمية الرياض بالنسبة إليها "في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك: نفوذها الإقليمي، وتأثيرها الديني العالمي، وشريكها الرئيس في مكافحة الإرهاب، واللاعب الرئيس في أسواق الطاقة العالمية، وسوقها الرئيسة للسلع والخدمات البريطانية، والدولة التي يزورها عشرات الآلاف من البريطانيين سنوياً".