ملخص

أمام موجة الاعترافات الأخيرة من دول أوروبية شملت كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج بـ "الدولة الفلسطينية"، والتي من المرجح أن تنضم إليها دول أخرى في المستقبل القريب، توثق "اندبندنت عربية" محطات مشاريع الدولة الفلسطينية وأسباب عدم رؤيتها النور إلى الآن، على رغم اعتراف أكثر من 140 دولة حول العالم بفلسطين كدولة، بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند، وذلك بعد إعلان الاستقلال عام 1988.

لم يكن يتخيل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حين وقف على منبر الأمم المتحدة في الـ 13 من سبتمبر (أيلول) 1974، مناشداً ممثلي الحكومات والشعوب لمساندة شعبه في تقرير مصيره والعودة لدياره بالقول، "جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية الثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي، الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين"، أن تمر خمسة عقود تظل تراوح فيها "القضية" مكانها من دون حسم بعد، بين تفاوض ومبادرات وخطط تارة وأزمات وجولات حروب تارة أخرى، حتى وصلت حد مفاخرة حكومة إسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في العلن أنها "من أوقفت وأحبطت أية خطوة في شأن إقامة الدولة الفلسطينية"، متعهدة بالمضي قدماً في عدم تحقيق مثل هكذا مسار، فعلى مدار عقود الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بدا حلم الدولة بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب لمصلحة ما يوصف بـ"أرض التوراة الموعودة لبني إسرائيل"، بحسب مؤسس الصهيونية العالمية تيودور هرتزل في كتابه "الدولة اليهودية" (1896)، كالأحجية تستعصى على الحل على رغم تعدد المحطات، بدءاً من "نكبة 48" ومرورا بقرارات التقسيم الأممية وأبرزها (181) و(194) الصادران عن الجمعية العامة، و(242) و(338) الصادران عن مجلس الأمن، ووضع الدولة الفلسطينية المستقبلية في "اتفاقات كامب ديفيد" و"أوسلو"، أو المبادرات والمحاولات الدولية والعربية المختلفة لإيجاد حل عادل ودائم قائم على مبدأ الدولتين، مما استدعى الأمم المتحدة أن تصفه بـ"أطول وأعقد صراعات العصر الحديث في ما بعد حقبة الاستعمار"، إذ صدر بحقه أكثر من 1000 قرار أممي منذ عام 1947.

وأمام موجة الاعترافات الأخيرة من دول أوروبية شملت كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج بـ "الدولة الفلسطينية"، والتي من المرجح أن تنضم إليها دول أخرى في المستقبل القريب، توثق "اندبندنت عربية" محطات مشاريع الدولة الفلسطينية وأسباب عدم رؤيتها النور إلى الآن، على رغم اعتراف أكثر من 140 دولة حول العالم بفلسطين كدولة، بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند، وذلك منذ إعلان قيامها للمرة الأولى من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 من الجزائر، استناداً إلى ما اعتبره حينها ياسر عرفات "الحقوق التاريخية والجغرافية لفلسطين".

فلسطين في أعوام الصراع الأولى

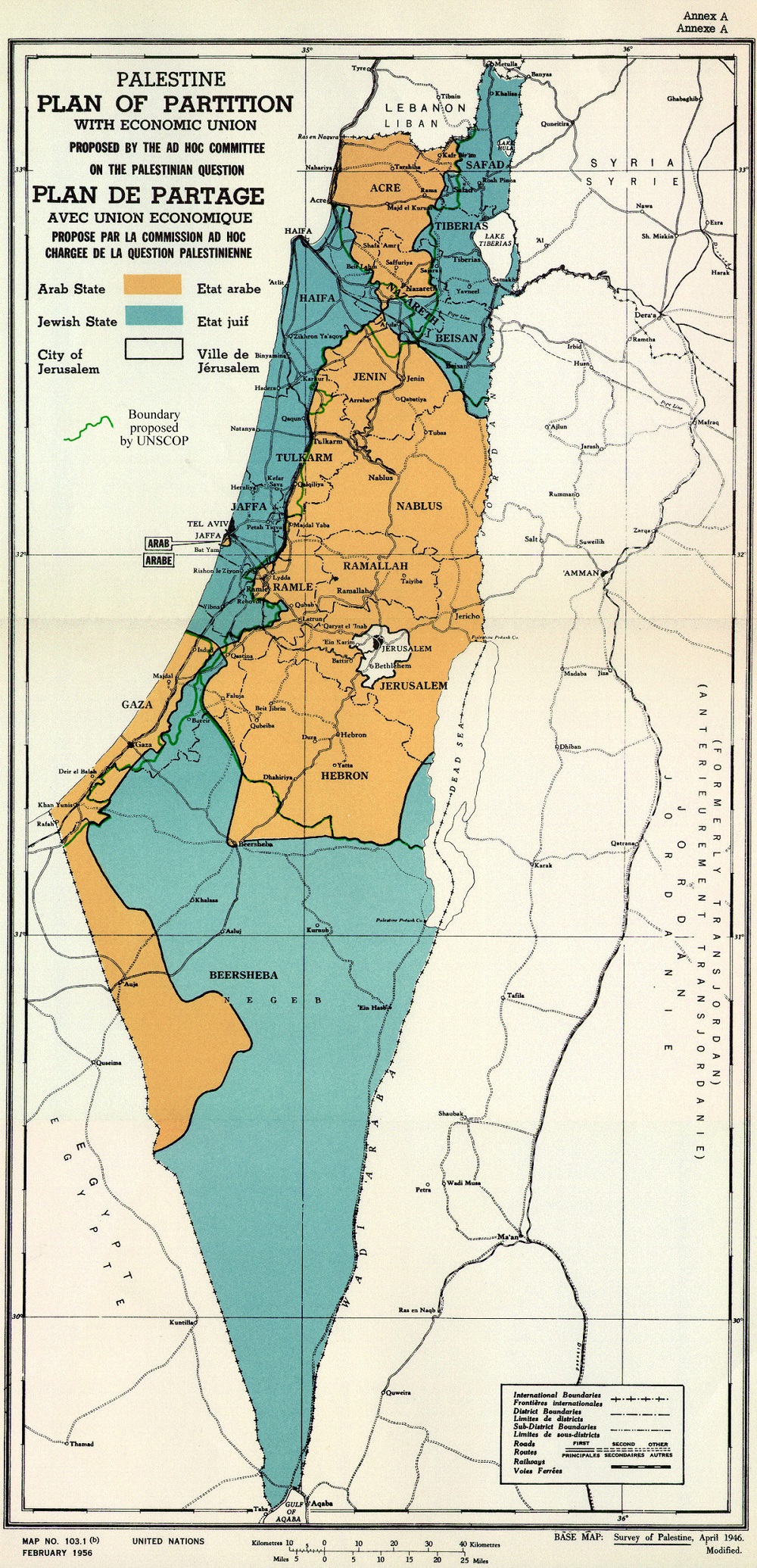

وعلى وقع موجات طويلة من الهجرة اليهودية واحتدام الصراع مع العرب والفلسطينيين في تلك البقعة الجغرافية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر، والواقعة بين نهر الأردن شرقاً والبحر المتوسط غرباً، ويحدها شمالاً لبنان وسوريا وجنوبا مصر، رفعت حكومة الانتداب الإنجليزي تلك القضية للأمم المتحدة عام 1947، ووفق المنظمة الأممية فإنه ولدى اجتماع أعضائها عام 1947 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) قدمت خطة حل على شكل اقتراح حمل الرقم (181)، يقضي أولاً بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وثانياً تقسيمها إلى دولتين مستقلتين، واحدة لليهود وأخرى للعرب، فضلاً عن تدويل قضية القدس في شكل خاص كونها العقبة الكبرى في وجه أي حل بين الطرفين، وهو القرار الذي حظي بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول من التصويت، وحينها كان عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة.

وبحسب نص القرار الذي عرف بقرار التقسيم فهناك ثلاثة كيانات، الأولى دولة عربية فلسطينية تقام على 43 في المئة من تلك البقعة الجغرافية، فيما تقام الدولة اليهودية على 56 في المئة منها، بينما تحظى مدينتا القدس وبيت لحم بوضعية خاصة تحت الوصاية الدولية بمساحة واحد في المئة.

وأمام رفض الدول العربية قرار التقسيم وإعلان إسرائيل دولتها في مايو (أيار) 1948، لم يكن لدى الدول العربية في ذلك الوقت سوى الدخول في حرب مع تلك الدولة التي قادت هزيمتهم فيها إلى توسع الدولة العبرية الوليدة لتسيطر على 77 في المئة من أراضي فلسطين في ذلك الوقت، بما في ذلك الجزء الأكبر من مدينة القدس، ونتيجة ذلك فر أكثر من نصف السكان العرب الفلسطينيين أو طردوا، وسيطرت الأردن ومصر على بقية الأراضي التي حددها القرار (181) للدولة العربية، وفقاً لما سجلته موسوعة النكبة الفلسطينية.

وفي الـ 11 من ديسمبر (كانون الأول) 1948، أي بعد نحو عام من قرار التقسيم، أصدرت الأمم المتحدة قراراً آخر حمل رقم (194) على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لممتلكاتهم، معتبراً إياه من أهم ركائز القضية الفلسطينية.

وفي المقابل بقي عدم الاعتراف متبادلاً بين العرب واليهود، واستمر الصراع على أشده بين الطرفين طوال الأعوام التي تلت "حرب 48" حتى وصل الأمر لشن إسرائيل وبصورة مفاجئة في الخامس من يونيو (حزيران) 1967 حرباً على ما يعرف بدول الطوق (دول الجوار العربي)، تمكنت عبرها من احتلال كامل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وأجزاء من أراضي سوريا (هضبة الجولان) وسيناء المصرية، وعليها أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (242) في الـ 22 من نوفمبر عام 1967 الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال النزاع الأخير، واحترام سيادة أية دولة في المنطقة، والاعتراف بها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام في ظل حدود آمنة ومعترف بها بعيداً من أية تهديدات أو تصرفات باستخدام القوة، وهو القرار الأممي الذي بقي أحد أبرز مرجعيات الشرعية الدولية وفي صلب أية مفاوضات أو مبادرات لاحقة حول "حول الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقبلية".

الانسحاب من الأراضي المحتلة وحدود 1967

طوال عقود الألفية الماضية الأخيرة بقي القرار الأممي (242) الأساس الذي توافقت في شأنه الشرعية الدولية في مسعاها إلى إقامة دولة فلسطين المستقبلية، إلا أنه وعلى رغم ذلك بقي محل جدل في تفسيره بين الجانب العربي والإسرائيلي، إذ نصت صياغة النسخة الإنجليزية على الانسحاب من الأراضي مما جعل الإسرائيليين يقولون إن هذا يعني عدم الانسحاب من جميع الأراضي، لكن العرب أبقوا على تمسكهم بأن الانسحاب ينبغي أن يشمل جميع الأراضي التي احتلت في الخامس من يونيو (حزيران) 1967.

وعلى رغم ذلك استندت كل محاولات تحقيق السلام إليه، بدءاً من قرارات وقف حرب أكتوبر عام 1973 و"اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل" عام 1979، مروراً بـ "اتفاقات أوسلو" عام 1993 والتي أنشأت بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية، وحتى "اتفاق وادي عربة" بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وما تلاها من محاولات لإقامة الدولة الفلسطينية.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 1973، أي بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، أصدرت الأمم المتحدة قراراً تضمن في جوهره القضية الفلسطينية وحمل رقم (338)، وطالب من جملة بنوده بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (242) بجميع أجزائه، وهو القرار الذي طالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في "حرب 1967" (سيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدس الشرقية)، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن الدعوة إلى إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وتكرر هذا الأمر في مضامين اتفاق السلام اللاحق بين مصر وإسرائيل والذي وقع عام 1979، إذ اتفق المجتمعون حينها بعد مفاوضات شاقة، وفقاً لشهادة وزير الدولة المصرية للشؤون الخارجية حينها بطرس غالي في كتابه "طريق مصر إلى القدس"، على إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط يدعو إلى انسحاب إسرائيل على مراحل من شبه جزيرة سيناء، وإلى إقامة حكم ذاتي موقت للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب غالي فقد تضمن ما عرف في اتفاق السلام المصري - الإسرائيلي بـ "إطار السلام في الشرق الأوسط"، أسس السلام في المنطقة بتوسيع القرار (242) ليشمل كل الأراضي العربية المحتلة، بخطط تنفيذية تتضمن مشاركة كل من مصر وإسرائيل والأردن وممثلي الشعب الفلسطيني في مفاوضات لحل المشكلة الفلسطينية، وأن تتفق مصر وإسرائيل على ترتيبات لانتقال الضفة الغربية وغزة من الحكم العسكري الإسرائيلي إلى حكم ذاتي فلسطيني خلال فترة لا تتجاوز خمسة أعوام، كما تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي، على أن ينضم للمفاوضات ممثلون عن الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيون آخرون بحسب ما يتفق عليه، لكن الفلسطينيين الذين لم يكونوا طرفاً في الاتفاق رفضوا الدخول فيه، وأغضب تحرك القاهرة حينها كثيراً من الدول العربية التي رأت أنها خرجت من الصراع وقوضت وحدة الموقف العربي.

إعلان قيام الدولة عام 1988 و"مسار أوسلو"

من بين أبرز المحطات التي مرت بها "مشروع قيام الدولة الفلسطينية" كان إعلان الزعيم ياسر عرفات ما يعرف بـ"وثيقة الاستقلال" عام 1988، وما تلاه من محطة "مفاوضات أوسلو" في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد أن ظل حلم الدولة يراوح مكانه في ثمانينيات القرن الماضي، على رغم التطورات المتلاحقة التي شهدتها.

وتقول "الموسوعة الفلسطينية" إن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 أعاد وضع القضية الفلسطينية مجدداً على سلم الاهتمامات الدولية، بعد أن أدى هذا الاجتياح إلى انسحاب عناصر منظمة التحرير الفلسطينية إلى دول الجوار، مما ولد في مرحلة لاحقة الانتفاضة الأولى عام 1987، والتي سعى من خلالها الفلسطينيون إلى تحقيق أهداف عدة تقود نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وتفكيك المستوطنات وعودة اللاجئين من دون قيد أو شرط إلى جانب تقوية الاقتصاد الفلسطيني، وعليه ضمت الانتفاضة حركة عصيان وتظاهرات ضد الاحتلال امتدت إلى كامل الأراضي المحتلة قبل أن تنخفض وتيرتها عام 1991 بالتزامن مع "مؤتمر مدريد للسلام" الذي قاد في نهاية مساره إلى "اتفاق أوسلو" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وشهدت تلك الفترة كذلك تغيرات دراماتيكية في فكر "منظمة التحرير"، الممثل الأبرز للشعب الفلسطيني حينها، وذلك حينما ألقى ياسر عرفات في ديسمبر (كانون الأول) 1988، خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان الثاني له، أعلن فيه اعتراف "منظمة التحرير الفلسطينية" بحق إسرائيل في الوجود، ودان الإرهاب بأشكاله كافة، وأعلن مبادرة سلام فلسطينية تدعو إلى حق دول الشرق الأوسط بما فيها فلسطين وإسرائيل وجيرانها في العيش بسلام، وذلك بعد نحو شهر فقط من إعلان عرفات، في الـ 15 من نوفمبر وثيقة استقلال فلسطين وإعلان قيام الدولة وعاصمتها القدس من الجزائر العاصمة، وهو الذي توالت بعده اعترافات كثير من دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة، إذ بعد أسبوع فقط اعترفت نحو 40 دولة من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية بفلسطين كدولة، وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية تقريباً حتى وصلنا إلى موجة اعتراف معظم دول أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية عامي 2010 و2011.

ورجوعاً لسياقات إعلان "وثيقة الاستقلال"، بدت تناقضات الواقع أقوى من أي إعلان، إذ لا تزال "منظمة التحرير" تعمل من الخارج وتسيطر إسرائيل بالكامل على الداخل، مما دفع إعلان المجلس المركزي الفلسطيني تكليف ياسر عرفات رئاسة الدولة الفلسطينية المستقلة في أبريل (نيسان) عام 1989، ولدفع عملية السلام أعلن عرفات أوائل عام 1990 أنه يجري اتصالات سرية مع القادة الإسرائيليين بهذا الخصوص.

وعلى وقع تلك التطورات المتزامنة مع انتفاضة فلسطينية لم تهدأ بعد في الضفة الغربية وقطاع غزة، دخلت القضية في مسار التفاوض الذي انطلق من مدريد في أكتوبر (تشرين الأول) 1991، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات المباشرة على مسارين بين إسرائيل والدول العربية وبين إسرائيل والفلسطينيين، استناداً إلى قراري مجلس الأمن (242) عام 1967 و(338) عام 1973، وعلى رغم أنه لم يتوصل إلى أية نتائج إلا أنه "هيأ المشهد لاتصالات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، بحسب ما أورد مسؤولون أمريكيون في كتاباتهم لاحقاً، إذ كتب دينيس روس أحد كبار المفاوضين الأميركيين في كتابه "السلام المفقود" الصادر عام 2004، يقول إن "مؤتمر مدريد" الذي رعته الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي "هدف إلى استلهام المعاهدة بين مصر وإسرائيل من خلال تشجيع البلدان العربية الأخرى على توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل".

وأمام تعثر "مسار مدريد" خرجت إلى العلن "مفاوضات أوسلو" التي قادت لاحقاً إلى اتفاق حمل الاسم ذاته بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الـ 13 من سبتمبر عام 1993، والذي حمل "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية"، ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء "سلطة حكم ذاتي فلسطينية موقتة" لمرحلة انتقالية تستغرق خمسة أعوام، على أن تتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم (242) والقرار رقم (338)، وكذلك تحدث الاتفاق عن وضع "حد لعقود من المواجهة والنزاع"، وعن اعتراف كل جانب "بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة" للجانب الآخر، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة ذات صلاحيات محدودة، وأن تبحث القضايا العالقة بما لا يزيد على ثلاثة أعوام، مثل المستوطنات واللاجئين وغيرها.

وعليه جاء "اتفاق غزة - أريحا" عام 1994 كاتفاق تنفيذي لأوسلو، كخطوة البداية لانسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها ثم "اتفاق طابا" عام 1995 أو ما يعرف بـ "أوسلو-2"، وفيه تم تقسيم المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية (5800 كيلومتر مربع) إلى ثلاثة مناطق (أ) و(ب) و(ج)، لتتوه معها "الدولة الفلسطينية" في التفاصيل.

ومع عدم تنفيذ نصوص تلك التفاهمات والاتفاقات بالكامل على الأرض جاء ما يكملها، ففي عام 1998 اتفقت "منظمة التحرير" وإسرائيل، وبصفة شاهد الولايات المتحدة الأميركية في "واي ريفر-1" أو ما يعرف بـ "اتفاق واي بلانتيشن" على إعادة انتشار إسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية، وعلى قيام السلطة بترتيبات أمنية تقوم بها السلطة، ومنها إخراج المنظمات الإرهابية عن القانون وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية - إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى الطرفين السابقين لمنع التحريض المحتمل على الإرهاب، كما نص على تشكيل لجنة أخرى ثلاثية أيضاً بهدف مراجعة وتنسيق الأمن ومحاربة الإرهاب، وعلى أن تستأنف مفاوضات الوضع النهائي والتوصل إلى اتفاق قبل الرابع من يونيو 1999.

ومع تعثر "واي ريفر-1" جاء اتفاق "واي ريفر-2" عام 1999 لتعديل وتوضيح بعض النقاط المتعثر تنفيذها، بخاصة في ما يتعلق بإعادة الانتشار وإطلاق السجناء والممر الآمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وسواها، لكن تباعاً فشلت المفاوضات مجدداً للاختلافات العميقة بين الطرفين، ولا سيما حول مدينة القدس ومقدساتها وعودة اللاجئين في كامب ديفيد في الـ 11 من يوليو (تموز) عام 2000.

مشاريع وخطط لم تصل وجهتها

ومع تعثر قيام الدولة الفلسطينية ما بعد أوسلو، جاءت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت أواخر سبتمبر عام 2000 واستمرت خمسة أعوام لتخلط الأوراق مجدداً، وتعكس فشل الجهود الدولية في إنهاء الصراع، وبقيت القضية تراوح مكانها حتى جاءت مبادرة السلام العربية، وتحديداً في مارس عام 2002 خلال انعقاد القمة العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، حين أطلق العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى قراري الأمم المتحدة (242) و (338) سرعان ما أقرتها الدول العربية والإسلامية ومثلت أساس رؤيتهم لتطبيق السلام.

واستناداً إلى نصوص المبادرة فإن الحل الوحيد لذلك الصراع التاريخي يكمن في إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، مع تأكيدها انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السوري المحتل وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.

وفي المقابل تعترف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود وتبحث سبل ما أعلنته سلاماً وتطبيعاً شاملين مع دول المنطقة، وهو ما مثل الإجماع العربي والإسلامي خلال الأعوام التي تلت عمر القضية، انطلاقاً من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الطرفين، وفق ما جاء في نص المبادرة، إلا أن الدولة العبرية رفضتها.

وبالتزامن مع المبادرة العربية أعدت اللجنة الرباعية الدولية التي كانت تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، خريطة طريق لعملية السلام، وعلى رغم أنها كانت لا تضع تفاصيل في شأن تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، فإنها اقترحت الطرق الكفيلة لحل المشكلة وكيفية مقاربتها.

وهدفت خريطة الطريق إلى تحديد مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة الأهداف، ومعالم على الطريق لتحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات تمهيداً للوصول إلى تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بحلول عام 2005، بحسب ما جاء في خطاب للرئيس الأميركي أنداك جورج بوش الابن في الـ 24 من يونيو من العام نفسه، ولقي ترحيباً من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

وبحسب الخطة فستقود التسوية ثم التفاوض في شأنها إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية قادرة على البقاء، وتعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، وتنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر "قمة سلام مدريد 1991" ومبدأ الأرض في مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة (242) و(338) و (1397) والاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقاً بين الطرفين ومبادرة السلام العربية، كما طالبت إسرائيل على الفور بتفكيك المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001، فضلاً عن تجميد الدولة العبرية جميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.

وكذلك نص الاتفاق على منح الفلسطينيين حق إقامة عاصمة دولتهم المرتقبة في القدس الشرقية، على أن يحتفظ الإسرائيليون بالسيادة على الحائط الغربي من المدينة القديمة.

لكن أمام استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية توقفت المحادثات بين الطرفين قبل أن تعود مرة أخرى خلال "قمة أنابوليس" التي رعاها الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2007، وذلك قبل ثلاثة أعوام من إطلاق خلفه الرئيس باراك أوباما في سبتمبر 2010 محادثات مباشرة في البيت الأبيض، جمعت محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن انتهاء العمل في إسرائيل بالتجميد الجزئي للاستيطان أدى إلى انهيار المفاوضات، ثم عادت مجدداً في ظل دعوة من وزير الخارجية الأميركي حينها جون كيري عام 2013 وعلقت نهائياً في أبريل 2014.

وأمام توقف مفاوضات السلام في الأعوام الأخيرة من عهد الرئيس أوباما، جاء خلفه دونالد ترمب (2016 - 2020) حاملاً خطة جديدة سماها "صفقة القرن"، متجاوزة كل قرارات الشرعية الدولية السابقة، مما قاد إلى رفضها بالمجمل من قبل السلطة الفلسطينية.

وتضمنت خطة ترمب في خطوطها العريضة أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح مع مسؤولية إسرائيل عن مراقبة المجال الجوي، على أن تشمل قطاعات من الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقطاعين ممتدين من الأراضي في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وسيتم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يفصل بينهما 40 كيلومتراً عبر نفق، وستقام العاصمة الفلسطينية عبر بلدات عدة على حدود القدس الشرقية، مشتملة كذلك على أن تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الشاملة عن الأمن للدولة الفلسطينية بما في ذلك المعابر الحدودية الدولية، كما أن التقسيم والتخطيط في المناطق الحدودية بين إسرائيل وفلسطين سيخضع للمسؤولية الأمنية الشاملة للدولة العبرية، كما ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المجال الجوي والطيف الكهرومغناطيسي غرب نهر الأردن، ولن يسمح للدولة الفلسطينية بتشكيل جيش أو إبرام اتفاقات أمنية أو مخابراتية مع أية دولة أو منظمة يمكن أن تؤثر في أمن إسرائيل.

من المتسبب في تعثر "الدولة الفلسطينية"؟

على مدى العقود الماضية كان تبادل الاتهامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتسبب في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي هو السمة الأبرز لتك اللغة التي حكمت محطات التفاوض بين الطرفين، إلى أن جاء التصريح المعلن من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (شغل المنصب أكثر من فترة بين 1996 و1999، ثم 2009 حتى 2021، ثم 2022 إلى الآن، ليصبح أطول من شغل هذا المنصب في الدولة العبرية) نهاية العام الماضي، وفي خضم الجولة الراهنة من الحرب في غزة بأنه "يفخر أنه من أعاق على مدى عقود قيام دولة فلسطينية تعرض وجود بلاده للخطر"، معتبراً أن "الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية بل القضاء على الدولة اليهودية".

ومع تقليب "اندبندنت عربية" في مذكرات مسؤولين ومؤرخين ممن كانوا شهود على مساعي إقامة الدولة الفلسطينية، تعددت الأسباب التي أفشلت كل المحاولات والمبادرات في هذا الشأن، ففي كتابه "كل يوم إضافة" يتذكر وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري (تولي المنصب من 2012 وحتى 2016) بعضاً من العقبات التي حالت دون تحقيق اختراق في مفاوضات السلام، قائلاً "إن الوقائع على الأرض التي اصطدم بها أن الجانب الإسرائيلي لا يتوقف عن خلق العقبات التي تعوق تقدم المفاوضات"، مشيراً إلى رفض بنيامين نتنياهو أكثر من مرة مقترحات أميركية للحل، ومنها تلك الخطة التي أعدها الجنرال الأميركي جون ألين وتقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وحلول القوات الأميركية مكانها، مع أحقية الجيش الإسرائيلي بالانتشار خلال ساعات إذا استشعر تهديداً، لكن نتنياهو أصر على أن إسرائيل بحاجة إلى الحفاظ على وجود عسكري طويل الأمد في الضفة الغربية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب كيري فإنه "عبر هذه العراقيل أدركت صواب رأي الرئيس أوباما الذي اعتبر عملية السلام منذ بدايتها إيماءة طيبة من واشنطن لإسرائيل لكنها لن تثمر عن أي شيء، وحتى لم تشفع تلك الإيماءة من رد إسرائيل على القرار (2334)، ومنذ عام 1979 لم تعط الولايات المتحدة ضوءاً أخضر لمشروع قرار يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية، لكن أوباما قرر فعلها خلال الأسابيع الأخيرة لحكمه بعدم استخدام الفيتو ضد القرار ("(2334.

كذلك تأتي معضلة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كانت ولا تزال عقبة في كل محاولات السلام، وهو ما فسره المؤرخ والمفكر المصري عبدالوهاب المسيري في موسوعته "اليهود واليهودية والصهيونية" بأن "إسرائيل كمشروع استيطاني لا تقبل بوجود دولة فلسطينية حقيقية، وحتى لو قبل العرب قرار التقسيم (1947) كانت إسرائيل ستلتهمها ضمن المخطط الصهيوني الاستعماري، والبديل هو قيام دولة متعددة الأديان والهويات"، كما حدث في جنوب أفريقيا.

ويقدر البنك الدولي أنه في عام 2013 بلغ عدد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 409 مواقع، أما عدد المستوطنين في البقعة ذاتها فقد بلغ أكثر من 580 ألفاً نهاية ذلك العام، مشيراً إلى أن 48.5 بالمئة من المستوطنين يسكنون محافظة القدس، إذ بلغ عددهم نحو 282 ألفاً.، ومشيراً إلى أن نسبة المستوطنين من الفلسطينيين بالضفة تشكل 21 مستوطناً في مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها بمحافظة القدس 69 في مقابل كل 100 فلسطيني.

وفي شأن معضلة المستوطنات تلك كتب مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس جيمي كارتر، وليام كوانت، والذي دخل في "مفاوضات كامب" ديفيد بين مصر وإسرائيل في كتابه "عملية السلام: الدبلوماسية الأميركية والصراع العربي ـ الإسرائيلي منذ عام 1967" قائلاً إن "الموقف الأميركي الأساس بقي ثابتاً بصورة لافتة، وعموماً أيدت الإدارات الأميركية المتعاقبة مفهوم مقايضة الأرض بالسلام والموقف القائل إن القدس الشرقية أرض محتلة، وأياً يكن وضعها النهائي فيجب ألا تقسم مجدداً، وأن المستوطنات عقبة في طريق السلام، وأن نوعاً من الشراكة مع الأردن أفضل من دولة فلسطينية مستقلة، وأنه يجب المحافظة على تفوق إسرائيل العسكري"، موضحاً أن الولايات المتحدة بقيت متمسكة بهذه المواقف بقوة، ولا يحتمل أن تغيرها بصورة ملحوظة.