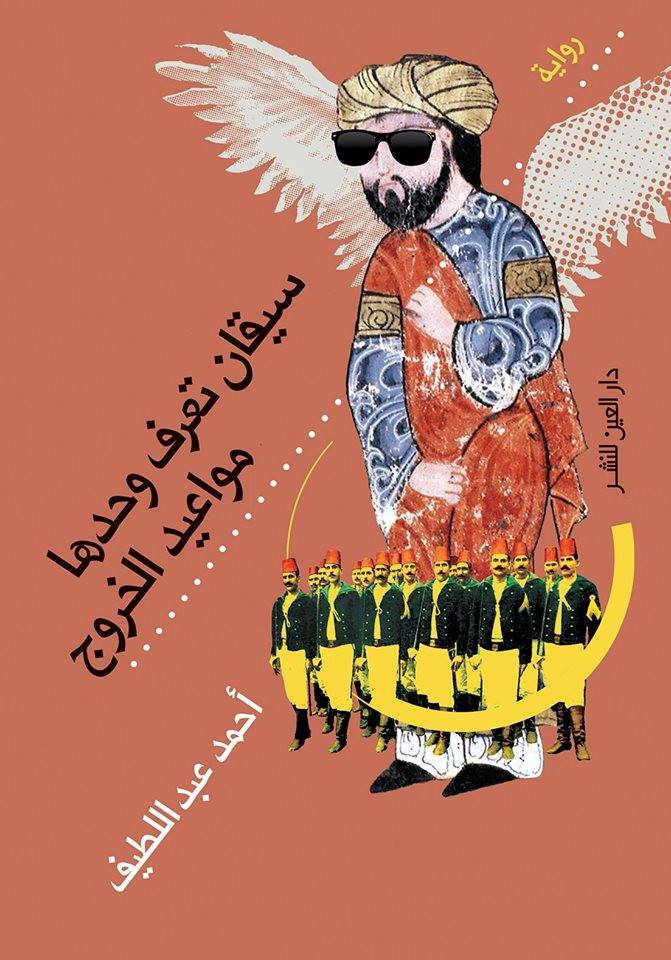

تظل الواقعية من أكثر المذاهب الأدبية انفتاحاً وتنوعاً منذ أن بدأت مجرد واقعية مرآوية محاكية للواقع في صورة أقرب إلى "التسجيلية"، مروراً بالواقعية النقدية والاشتراكية. ثم انتهت أخيراً -وليس آخراً- إلى ما يعرف بالواقعية السحرية التي شاعت في رواية أميركا اللاتينية وبخاصة في أعمال ماركيز، ورأينا لها تجلياتها في الرواية العربية، وهذا ما نجده في رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" (دار العين) للكاتب المصري أحمد عبد اللطيف، وهي تأتي بعد خمس روايات حققت له حضوراً متميزاً. وقد فازت روايته الأولى "صانع المفاتيح" بجائزة الدولة التشجيعية، ووصلت روايته الخامسة "حصن التراب... حكاية عائلة موريسكية" إلى القائمة الطويلة لجائزة "البوكر"، وترجمت إلى الإسبانية.

غير أن اللافت في هذه الأعمال كلها أنها تكشف عن إيمان الكاتب بأهمية "التجريب" والخروج على السائد وعدم استنساخ الكتابات السابقة باعتبار التجريب كشفاً إبداعياً متجدداً، وهو ما دفعه إلى أن يوسع رؤيته للواقع، فلا يرى فيه مجرد أحداث يومية ملموسة ندركها جميعاً، "فالأحلام -كما يقول في أحد حواراته- واقع، وأحلام اليقظة واقع، والمخاوف التي تسكننا واقع".

رؤية رحبة

هذه الرؤية الرحبة للواقع جعلته، في روايته الأخيرة، يمزج من خلال حركة السرد المتراوحة، بين مملكة قديمة ومدينة حديثة، وهو ما يعني أننا أمام رحلة مكانية وزمنية مناظرة لرحلة "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"الكوميديا الإلهية" لدانتي. ولعل أولى علامات التجريب التي تجلت في هذه الرواية هي استدعاؤها شخصيات المعري ودانتي وبورخس وطه حسين، والتعامل معهم بوصفهم شخصيات سردية "مرجعية"، تحضر بحمولاتها المعرفية والأدبية والسيرية، بحيث نعلم أن ثلاثة منهم يشتركون في آفة "العمى". ولهذا نجد تكراراً ملحاً لثنائية "البصر" الذي يتجه إلى الخارج، و"البصيرة" التي تكشف عمق الذات والأشياء. يقول في الإهداء "إلى ماما لأنها تبصر ما لا يُرى". و يستدعي قول بورخس في محاضرته عن العمى "لا أحد يمكنه التعرف على نفسه مثل الأعمى". والحقيقة أن من الممكن وصف هذه الرواية برواية الثنائيات الضدية، فبالإضافة إلى "البصر والبصيرة"، نجد ثنائية "الجسد والروح"، إذ يتحول الجسد إلى مقبرة موقتة للروح التي تظل هائمة بأمنيات لا تتحقق ولا تجد جسداً يستطيع تحقيقها.

على أن هناك ما يمكن أن نسميه بالثنائيات "المتكاملة" التي يوصل كل طرف فيها إلى الآخر... "فمن سخرية الحياة أن عمق الأرض يوصل إلى قمة السماء كأن بينهما سبيلاً مفتوحاً. أليس الدفن في الأرض بعد الموت إحدى طرق الوصول إلى السماء وربما الطريقة الوحيدة المؤكدة؟".

الموت إذن، هو لحظة الاستغناء التام عن العالم، لهذا فهو لحظة التحرر من الزائل والاتصال بالأزلي. هذه الصورة الإيجابية للموت يناقضها ما يلقاه الإنسان من صور أخرى له تمثل الموت البطيء كالسجن. فحين تجلس زوجة الشيخ وحيدة تحت شجرة التوت تتساءل "أليس الحبس قتلاً آخر؟ أليس في الحبس تعذيب قد يؤدي إلى موت؟ ما الفرق بين ميت لن نراه أبداً وحي لن نراه أبداً؟".

هكذا يتحول سجن الشيخ إلى موت حقيقي حين ينزل درجات السلم نحو القبو المسحور الذي يستحضر من خلال حائطه المضيء، بوصف ذلك نوعاً من مقاومة حبسه الانفرادي وتوسيعاً لعالمه الذي يضيق عليه حين يعلم "أن السلم الذي يؤدي إلى النزول لن يؤدي إلى الصعود، وأن الأبواب التي تؤدي إلى الدخول لا تؤدي إلى الخروج، فأسباب الغرق لن تكون أسباب النجاة".

حوار مع المعري

هذه الرؤى الفلسفية لا تخرج السرد عن طبيعته المفعمة بالحياة؛ لأنها تأتي على لسان شخصيات مؤهلة لسرد هذه الرؤى، على نحو ما نرى في حوار الشيخ وأبي العلاء، حين يقول الأول مخاطباً المعري "منذ سنوات وأنا أريد أن ألقاك، كنت أود أن أسألك ما الجحيم؟"، فيرد عليه المعري "الجحيم أن تبصر، الجحيم يا شيخ ليس أن ترى إنما أن تبصر، وها أنت الآن تبصر". فالبصيرة تكشف لك مأساة الحياة وحقيقتها المؤلمة حتى وإن كنت ظاهراً تعيش في النعيم مصداقاً لقول المتنبي "ذو العقل يشقى في النعيم بعقله"، فالبصيرة ترفع الغطاء مثلها مثل الموت. يقول المعري في موضع آخر "كنتُ ميتاً وصرتُ حياً. كنتُ أعمى وصرتُ بصيراً".

يبقى أن نقول إن عقدة الرواية وثنائياتها الضدية المحورية تتمثل في "الشيخ والسلطان"، أو "الكتاب والسيف". ومن هنا تأخذ الرواية واقعيتها وقضيتها الملحة التي لا يخلو عصر منها، فهي تيمة عابرة للعصور، وقد يبدو الصراع غير متكافئ... "فمن يكون الشيخ أمام السلطان، ما يكون الكتاب أمام السيف؟ الشيخ كان يكتب ليعرف والسلطان كان يعرف كل شيء مثل كل السلاطين في كل زمان وأوان".

تبدو السخرية واضحة من ذلك السلطان الذي يعرف كل شيء دونما حاجة إلى قراءة أو كتابة، كأنما يتلقى العلم "اللدني". وعلى الرغم من ذلك فقد باتت معارف الشيخ "مقلقة للسلطان". لهذا يقرر حرق كل كتبه ومخطوطاته وضرب عينه اليسرى بسهم، بينما يظل الشيخ واقفاً "كنخلة سامقة"، لا يطلب المغفرة، فيتحول رماد كتبه إلى أفكار تتناقلها الأجيال وتصبح عينه لامعة على قمة تل الرماد... "فمن مكان ناتئ تطلعت إليهم العين. العين المفقودة أو العين الناجية. عين تلمع رغم انفصالها عن الجسد أو بسبب ذلك ذاته. عين أكثر لمعاناً من العين المستقرة في وجه الشيخ". ولم تستطع رماح الجنود أن تطفئ هذه العين كما أمر السلطان، فهي الرائية المستشرفة للمستقبل التي هي أشبه بالضمير الحي الذي لا يستطيع أحد اقتلاعه.

وهنا يفترق طريق الحراس الذين "غاصوا في الدم حتى ركبهم"، وطريق الشيخ الأبيض مثل نور الصباح. والغريب -وهذا من تجليات الواقعية السحرية- أن عين الشيخ اليسرى اللامعة كانت تنزف "عيوناً مضيئة لامعة لا تستسلم للجاذبية الأرضية"، بل "كانت تتطاير كأنها أسراب طيور كانت محبوسة في قفص وجاءت اللحظة المناسبة للطيران".

هذه الطيور المحبوسة تتحول لاحقاً إلى نسور تنتشر في الأفق وتطارد أهل المملكة، عقاباً على صمتهم وتخاذلهم في نصرة الشيخ، ولا يتحرك من تحت الأرض سوى هذه السيقان المبتورة منذ قديم الزمن، "سيقان تركض لتصطدم بجدران بحثاً عن طريق للخروج، بحثاً عن باب، بحثاً عن سلم، لكن أوان الخروج لم يأت بعد".

تقنيات السينما

ولكي يسوغ الكاتب هذه التحولات السحرية الفانتازية يرى أن "الأساطير ليست إلا حقيقة وأن الحقيقة ينتهي بها المطاف إلى أسطورة"، ولهذا جاز له أن يرى من خلال جدار القبو -الذي أصبح ناعماً كالزجاج- أهل المملكة وهم يتحولون إلى "تماثيل شمعية. تماثيل تنظر وتأكل، تسير وتنام. تماثيل شمعية انسحبت منها الحياة ولم يتبق لها إلا الهيكل".

واستغلال هذا الحائط المضيء كأنه شاشة عرض يشير إلى توظيف الكاتب تقنيات السينما، وهو ما سيظهر في مواضع أخرى يوظف فيها التراث الشعبي، حين يتحول الحائط إلى "مندل" كبير يتنبأ الشيخ من خلاله بما سيحدث حين فتح "عينه الوحيدة، عينه اليمنى بالتحديد، ورأى الحائط الأبيض وقد استحال مندلاً بعرض الحائط يعرض أفراداً يتحركون ويتكلمون ويصرخون ويركضون في مشاهد متتابعة".

وكما وظَّف الكاتب تيمة الكابوس الذي يطارده في صحوه ومنامه وكذلك ما يسميه "الرجل الظل" الشبيه به الذي يراقبه دائماً حتى إنه يتساءل "أيكون الظل هو نفسه والآن يقف أمام مرآة؟ أيكون الظل هو روحه التي سيواصل بها الحياة في القبو؟". هذه الأسئلة تجنح بالسرد إلى تأمل طبيعة الحياة، في ما يمكن أن نسميه بالسرد المعرفي التأملي، فيغدو الصراع في الحياة -كما يرى السارد الخارجي العليم- محض صورة ضاحكة. فبمجرد "ميلاد الإنسان يتجه نحو موته وكلما اشتد شباباً قطع الشوط الأكبر نحو الذبول".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن قبيل السرد المعرفي كذلك، يذكر الراوي الكتب التي صنع الكاتب ما يوازيها مثل "روضة التعريف بالحب الشريف" للوزير لسان الدين بن الخطيب، و"رسالة الغفران"، و"الكوميديا الإلهية"، و"تهافت الفلاسفة" لابن رشد، و"الشعر الجاهلي" لطه حسين، وقصص لبورخيس منها قصة "الموت والبوصلة".

ويفسر الراوي سبب وصف القبو بأنه "مسحور" بقوله إنهم "يسمونه هكذا لكنه قبو المبصرين وكل من تراهم هنا هم من فقدوا عيونهم في دنيا البشر". ولأننا أمام بنية زمنية طويلة تشمل الماضي والحاضر وتستشرف المستقبل، فإن الكاتب يستخدم ما يسمى بالثغرة الزمنية التي تختصر سنوات عديدة حين يقول "بعد سنوات طويلة من هذه اللحظة ستشق المراكب الشراعية هذا البحر". بل إن الزمن يصبح واحداً لا فرق فيه بين ماض وحاضر بحيث تتداخل أبعاده الثلاثة، فمع نزول الشيخ إلى القبو أصبحت "كل أزمنته زمناً واحداً. زمناً يتجاور فيه ما حدث وما سيحدث".

لا يدور السرد فحسب حول هذه المملكة القديمة بل يستعرض -كما أشرتُ من قبل- أحوال إحدى المدن الحديثة التي لا تختلف عن تلك المملة كثيراً. ولهذا -ومع نهاية الرواية- يتداخل العالمان ويلتقي "أحمد"، و"ليلى"، و"هند"، و"رامز"، بالشيخ وأبي العلاء وبورخيس. وفي هذه اللحظة تضيء المشكاوات وتخرج منها السيقان المبتورة التي تعرف وحدها مواعيد لحظة الخروج الجماعي الذي استشرفته الرواية كثيراً منذ عنوانها، وعلى مدى فصولها.