يربط الكثيرون في الوطن العربي، بين حالة التخلف الثقافي والسياسي والاجتماعي، التي تتمظهر بها المجتمعات العربية في عصرنا هذا، وبين القرون الأربعة التي رزحت فيها تحت حكم الدولة العثمانية، وما تميزت به هذه الفترة من قمع وتنكيل وتجويع وتجهيل، مارسه الولاة التابعون للأستانة على شعوب هذه المنطقة.

ويُتهم العثمانيون بالاعتماد على عدة مصادر ووقائع تاريخية، بأنهم حكموا البلاد العربية بقوة السوط و"الخازوق"، وارتكبوا جرائم فظيعة بحق شعوبها، ولم تحد عن هذا السياق فترة حكمهم للشمال الأفريقي، التي تميزت بالاضطراب السياسي والاقتصادي، وانتهت بتسليم شعوب الجزائر وتونس وليبيا إلى يد المستعمر جاهلة ومحتاجة ومنهكة، لا تملك أدوات المقاومة، رغم محاولاتها الباسلة.

منتصف القرن السادس عشر، كان الفترة التي تمدد فيها ظل الدولة العثمانية على أراضي شمال أفريقيا، لأسباب متشابهة، والغريب أن نهاية وجودهم في هذه المناطق كانت أيضاً متشابهة إلى حد بعيد، كما كانت سياستهم في إدارة هذه البلاد واحدة، وخلفت بها الكثير من المآسي والندوب في الذاكرة الجمعية لشعوبها، حتى يومنا هذا.

البداية دماء ونكث للعهود في الجزائر

كانت الجزائر أول البلاد العربية في شمال أفريقيا التي دخلها العثمانيون سنة 1516، لا غزاة ولا مستعمرين بل قوة حامية، استنجد بها الجزائريون لمواجهة التحرشات الإسبانية، التي كانت تقوم بها سفن بحرية تابعة لمدريد على شواطئهم. وهو ما يذكره الباحث الجزائري محمد بن مبارك الميلي في كتابه" تاريخ الجزائر القديم والحديث"، مؤكداً أن "محاولات وغزوات الإسبان ضد الجزائر، كانت من بين الأسباب المباشرة التي مهدت لاستقرار الحكم التركي بالجزائر".

استجاب العثمانيون للطلب الجزائري، ونجحوا في طرد الإسبان، لكنهم لم يغادروا البلاد، وبقوا فيها إلى سنة 1830، عندما وقعت تحت الاستعمار الفرنسي. كانت تلك بداية العهد العثماني في الجزائر، كارثية وملطخة بالدماء، فعندما استنجد سلطان الجزائر وقتها، سليم التومي، بالعثمانيين أرسلوا له القائدين البحريين المشهورين، الأخوين خير الدين وعروج بربروس، لطرد الإسبان.

ويقول محمد الميلي، عن هذه الحادثة "عندما دخل عروج إلى الجزائر استقبله الشيخ سليم التومي وسكان المدينة، استقبال الفاتحين، وسارع عروج بنصب عدد من المدافع تجاه جزيرة صغيرة يسيطر عليها الإسبان، وبعث إلى قائد الحامية الإسبانية يأمره بالاستسلام، لكنه رفض، فأطلق عروج نيران مدفعيته على المعقل الإسباني، إلا أن ضعف مدفعيته لم تمكنه من تحقيق الانتصار".

احتلال بعد شنق حاكم المدينة

ويضيف الميلي "سقطت هيبة الأتراك في أعين سكان الجزائر، إضافة إلى أن أهالي ميناء الجزائر بدأوا يتضجرون من تصرفات الأتراك، الذين كانوا يعاملون الجزائريين معاملة فظة، وبدأت تظهر بوادر التمرد، إلا أن عروج ذهب بنفسه إلى منزل السلطان سليم التومي، وقتله بيده في الحمام حيث وجده، وخرج على جنده وأعلن نفسه سلطاناً على الجزائر".

ويقول المؤرخ الأميركي وليم سبنسر، في كتابه "الجزائر في عهد رياس البحر" عن هذه الحادثة، إن "سكان الجزائر العاصمة أوفدوا شخصيات عدة بارزة، لإقناع عائلة بربروس لمساعدتهم في القضاء على قلعة (البينيون)، والجنود الإسبان الموجودين فيها، وعُقدت اتفاقية بين سكان المدينة وحاميهم الجديد، تنص على احترام سيادة مدينتهم، وأن لا تفرض عليهم ضرائب جديدة أو التدخل في تجارتهم، وأن تكون مساعدة عروج مقصورة على طرد الإسبان من شواطئ الجزائر".

ويضيف "قبلت عائلة بربروس هذا الطلب، ورأت فيه فرصة للاستيلاء على مدينة الجزائر، الهامة والغنية جداً والمأهولة بالسكان، خصوصاً لأنها مناسبة لعمليات القرصنة. إلا أن فشل عروج في إجلاء الإسبان من الجزيرة كان وقعه مريراً على السكان الذين لم يتحملوا تصرفات الأتراك، لممارستهم العنف والسرقة وغطرستهم، مما زاد الوضع سوءاً".

غدر في تلمسان

ويتابع المؤرخ الأميركي "لما رأى سليم التومي أن حكمه قد ذهب، انسحب إلى حماية قبيلته، وكان يخطط لإخراج الزائرين الذين أصبحوا غير مرغوب فيهم، والذين غير سلوكهم تجاه السكان النظرة إليهم باعتبارهم محتلين عسكريين، بيد أن الأتراك تفطنوا إلى مآرب تومي فعملوا على إرجاعه إلى مدينة الجزائر، مُظهراً له الولاء، ثم شنقه بقماش عمامته وهو في الحمّام، عندما كان هذا الأخير يتأهب لأداء صلاة الظهر". ويخبرنا ؤلف مجهول في كتاب "غزوات عروج وخير الدين" أن "عروج روّج أن سليم تومي كان قد اختنق في حمّامِه، وبعد دفنه عين نفسه سلطاناً على الجزائر". والأمر نفسه حدث في مدينة تلمسان، فعندما أجلى عروج المدينة من الإسبان، فرحوا به، لكنهم فضّلوا أن ينصّبوا أبو زيّان، وهو جزائري، حاكماً عليهم، فقتله عروج أيضاً، وفرض على أهل المدينة ضرائب ضخمة.

وهكذا كان أهل الجزائر كالمستجير من الرمضاء بالنار، فبعد جلبهم العثمانيين للتخلص من الخطر الإسباني احتلوا بلادهم وفرضوا عليهم المكوس الظالمة. كما عمل الأتراك على حرمان الجزائريين من مناصب الإدارة والحكم، وفرضوا ضرائب مجحفة على السكان، ما تسبب في ثورات شعبية عديدة عليهم، كما تذكر العديد من المصادر التاريخية في تلك الحقبة. وواصل العثمانيون سياساتهم هذه في إدارة الجزائر حتى سقطت في يد الاستعمار الفرنسي عام 1830 منهكة يعشش فيها الجهل ويعاني أغلب سكانها الفاقة والفقر.

التمدد شرقاً

سيطرالعثمانيون بعد ذلك على تونس عام 1533 ومنها إلى شواطئ طرابلس الغرب، بعد أن احتلتها إسبانيا عام 1550 التي نجحت فيما فشلت في تحقيقه بالجزائر. ثم في عام 1530 تنازل الملك تشارلز الأول عن طرابلس ومالطا وغودش، إلى فرسان القديس يوحنا، تعويضاً عن طرد العثمانيين لهم من جزيرة رودس حتى عام 1551، عندما استنجد السكان بالعثمانيين لطردهم، كما حدث بالجزائر، فحاصرها وغزاها الأميرال العثماني سنان باشا ودرغوث باي، الذي أعلن فيما بعد باشا على طرابلس.

سيطرت بعدها القوات العثمانية، على مدن ومواقع قبائل المناطق الداخلية مثل مصراتة، زوارة، غريان وصولاً إلى برقة، وعينت السلطات العثمانية في إسطنبول، ولاة لها على ليبيا في برقة وطرابلس وفزان.

مذبحة القصر الفسيح

في ليبيا ارتكبت السلطات العثمانية أبشع وأكبر مجازرها في حق الشعوب العربية في شمال أفريقيا بحق قبيلة الجوازي، ففي الخامس من سبتمبر (أيلول) عام 1817 الذي كان يصادف أحد أيام شهر رمضان، دبر العثمانيون مذبحة لأفراد القبيلة بينما كانوا صائمين، على خلفية نزاع بين الوالي العثماني يوسف باشا القرمانلي وولده محمد، الذي هروب لعدة شهور خوفاً من بطش أبيه، حيث احتضنته القبيلة المعروفة في ذلك الوقت بأنها أكبر قبائل برقة.

في ذلك الصباح الدامي، وصل 45 رجلاً من رؤساء القبيلة في موكب كبير إلى قلعة بنغازي في منطقة البركة (موقع لا يزال قائماً حتى اليوم)، واستقبلهم الوالي العثماني بوجه متهلل يخفي وراءه غدراً عظيماً، وقدم لهم فناجين القهوة، بعد خطبة الترحيب، في حين كان ابن الوالي يبشر مشايخ القبيلة بعفو أبيه.

بعدها دخل الحراس شاهرين سيوفهم لينفذوا أوامر الوالي بذبح جميع مشايخ القبيلة، وأجهزوا على عدد كبير منهم، وأخذوا من أظهر المقاومة إلى غرفةٍ قريبة أُعدت خصيصاً لإعدامهم، واصطيدت قلة حاولت الهروب برصاص بنادق الحراس، فلم يخرج أحد من أعيان الجوازي الذين دخلوا القصر ذلك اليوم حياً.

استكمال المجزرة بأخرى وسبي وغنائم

بعد يوم من المذبحة وصل إلى ميناء بنغازي بقية أفراد القبيلة حاملين توسطاً بالصفح والمغفرة من باشا طرابلس العثماني أيضاً، لكن مصير أولئك لم يختلف عن أقاربهم، وقتلوا جميعاً وألقيت جثثهم في مياه البحر، وبلغ عدد القتلى 10 آلاف شخص، ما دفع بقية أبناء القبيلة للهجرة إلى مصر هرباً من سيف السلطان السفاح.

القرمانلي أمر جنوده بنهب ممتلكات القبيلة، فبلغت الغنائم بحسب المصادر التاريخية 4 آلاف جمل، و10 آلاف رأس من الغنم، و6 آلاف من البقر، وكميات كبيرة من النقود ومئات الأسرى والسبايا.

بعد المجزرة تعرض أبناء القبيلة إلى التهجير القسري، وكانت مصر وجهة الغالبية التي دخلت عبر مدينة السلوم، فأقاموا في ضيافة قبائل أولاد علي، وانتشروا حتى وصلوا إلى المنيا بصعيد مصر وإلى يومنا هذا تنقسم القبيلة إلى قسمين "جوازي ليبيا وجوازي مصر".

قرون من السادية

ويصف أحمد البرعصي، أستاذ التاريخ الليبي، القرون التي سيطرت فيها الدولة العثمانية على شمال أفريقيا بالعصور السادية، ويقول "كان العثمانيون أساتذة في التعذيب، لم يكتفوا بالخوازيق بل ابتدعوا طرقاً أخرى مثل قطع الآذان، كانت سياستهم إفقار وإذلال سكان البلدان التي احتلوها، وإشعال الفتن القبلية بينهم لأتفه الأسباب من باب سياسة فرق تسد".

وتابع "مفهوم الحكام العثمانيين للدولة كان مقتصراً على الدفاع عن الولايات والأمن الداخلي وجباية الضرائب، حتى المرور بالطرق والشوارع فرضوا عليه ضريبة، كانت تسمى (الحلوان)، وفرضوا ضرائب أخرى لا تحصى ولا تعد، منها ضريبة (الميري) وهذه تحصل بنسبة 22 في المئة لحساب السلطان، وضريبة (الكشوفية) وقدرها 16 في المئة، وكان الملتزم وهو شخص يتم تعيينه لتحصيل الضرائب، يقوم بدفع هذه الضرائب للحكومة مقدماً، ثم يقوم بتحصيلها بأضعاف قيمتها من الأهالي، ما أدى لفقر الشعب وتزايد الجهل والمرض ونقص الخدمات وشح الموارد".

ويضيف "بمرور الزمن وتعاقبه، أصبح أغلب الولاة التابعين للخلافة العثمانية في شمال أفريقيا، تحت سيطرة أمراء الجند من الإنكشاريين، وهم هجين من زيجات بين جند الإنكشارية خصوصاً من سلالة الكورغولية ونساء محليات".

ويوضح قائلاً "أدى التغيير المستمر للولاة، من الباب العالي العثماني في الأستانة، خشية أن يفكر الولاة بالانفصال عن الدولة العثمانية، إلى تنامي نفوذ هؤلاء الإنكشارية والقراصنة على الولاة الباشوات، فلجأ الولاة لاسترضائهم، وإطلاق أيديهم للتنكيل بالناس وتحويل حياتهم لجحيم".

وفي تونس لا يختلف الأمر كثيراً عن بقية جاراتها، إذ عاشت هي الأخرى فترة وصفت بـ"السوداء" طوال أربعة قرون من الاحتلال العثماني، عانت من الفقر والجهل والمرض حتى فاض الكيل، وتزعم المثقفون والمفكرون تيار المعارضة، وسجل المؤرخون فظائع الأتراك لتكون وثيقة اتهام تفضح تاريخهم الاستعماري الأسود، بحسب ما تقول المصادر التاريخية عن حقبة العثمانيين في تونس.

لكن ما يجعل الحكم في تونس أقل حدة من غيره، ما تميزت به النخب في تونس من إدارة صراع خفي مع العثمانيين فلم يدينوا لهم بالولاء الكامل، إذ انكشفت لهم مآربهم مبكراً جراء فعلهم في جيرانهم الجزائريين "وبمجيء الباي حسين حاول كسب نوع من الاستقلال الذاتي فزاد من عدد الموظفين ودعم اللغة العربية ورجال الدين، وأهم ما يميز هذه الأسرة الحسينية في القرن التاسع عشر موجة الإصلاحات الكبيرة التي حدثت في حقول الإدارة والجيش وغيرها، وذلك في عهد أحمد باشا باي (1837-1855) الذي شيَّد قصر باردو التاريخي الشهير. وكان من أهم رموز التغيير والإصلاح خير الدين التونسي المتحدر من أصول شركسية". مثلما توثق المراجع التونسية، على غرار كتاب "المجال والسلطة في البلاد التونسية خلال العهد العثماني".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واقع مختلف للحكم العثماني في تونس؟

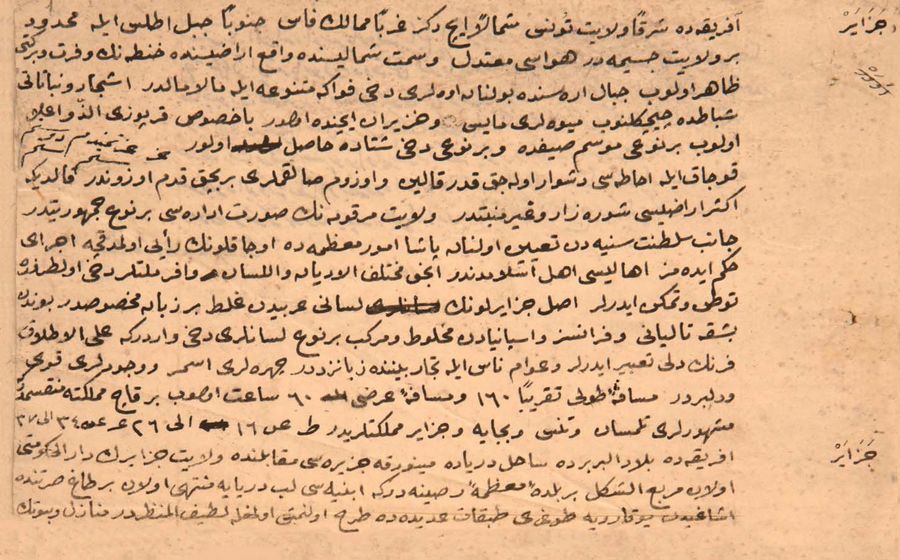

لكن الباحث التونسي المتخصص في التاريخ العثماني، مصطفى الستيتي، يشير إلى أن العلاقة بين بلاده بحسب ما يصورها الأرشيف العثماني، لها واقع مختلف، إذ "نجد العديد من المراسلات بين تونس والباب العالي، وكذلك العديد من التقارير تبيّن طبيعة العلاقات السياسية بين تونس باعتبارها ولاية أو إيالة عثمانيّة وبين مركز السلطة في إسطنبول. ويمكن في هذا الموضوع خصوصاً مراجعة التقرير رقم: DUIT 140-62، ففي هذه التقارير تأكيد على أن تابعية تونس للسلطنة العثمانية كانت قائمة على مجموعة من العناصر وتتمثل في أن يتولى الوالي في تونس الحُكم بعد استلام خطاب الولاية على تونس بواسطة مبعوث خاص يُرسل من تُونس إلى الآستانة، والجدير بالذكر أن الحكم في تونس كان وراثيا، وقراءة الخطبة باسم السلطان العثماني والدعاء له في المنابر، وضرب السّكة باسم السّلطان، وإرسال المساعدات المالية والعسكرية من عتاد ورجال في وقت الحروب، وإرسال ضريبة بشكل غير منتظم كانت تسمّى هدية، وقد كانت هذه الضريبة تزيد أو تنقص حسب حالة البلاد الاقتصادية".

إلا أن ذلك بحسب الكاتب لا يمنع التونسيين من رفض مطالب الباب العالي في عونهم أثناء حربهم مع الروس إلا بعد ضغط شديد وتباطؤ، جعل الحرب تنتهي قبل وصول المدد التونسي الذي كانت شبه مرغمة عليه.

وقال "عند قيام الحرب العثمانية الروسية في سنة 1877 طلبت الدولة العثمانية من تونس أن تسهم في الحرب بالمال والعتاد والرجال، ورغم الرسائل الكثيرة التي أرسلها والي تونس محمد الصادق باي من أجل إعفاء تونس من تحمل جزء من أعباء الحرب بسبب الأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها البلاد فإن الوثائق التي حصلنا عليها تفيد بأن الدولة أصرّت على طلبها بأن ترسل تونس ما يتعين عليها إرساله من المساعدة، خصوصاً أن المخاطر التي تُحدِق بالدولة كانت كبيرة وجدّية، وكانت الجهود متصلة لإرسال بعض الرجال، إلا أن الأخبار وصلت تفيد بأنّ الحرب توقفت، فعُدل عن إرسال الجنود التونسيين".

هل يتوجس المغرب من "العثمانية الجديدة"؟

من جهته يرى الباحث المغربي عبدالله حتوس، أن الخطر العثماني القديم يمتد إلى ما يراه المراقبون والأوروبيون منهم على وجه الخصوص في سلوك تركيا ما بعد الربيع العربي. ويسجل أن هذا النهج انطلق منذ ظهور "العثمانية الجديدة"، مع بداية العشرية الأولى من هذا القرن، كعقيدة سياسية تحاول التوفيق بين قيم الجمهورية الأتاتوركية والمجد الإمبراطوري العثماني، خدمة لمصالح تركيا والشعب التركي، اكتسحت "العثمانومنيا" كل مفاصل الحياة في تركيا، فسخرت كل أدوات البروباغندا للتعريف بها وإقناع الأتراك باحتضانها كمشروع استراتيجي يصل حاضرهم بماضي إمبراطوريتهم. ويعتبر الفيلم الملحمي التاريخي "الفاتح 1453" الذي وُظفت فيه أحدث تقنيات الإنتاجات السينمائية الضخمة، نموذجاً ناجحاً لأعمال تسويق العقيدة العثمانية الجديدة، ليس فقط في أوساط الشعب التركي، بل لدى كل الشعوب الإسلامية، فالفيلم يبدأ "بمباركة" نبي الإسلام محمد خطوات السلطان العثماني لفتح القسطنطينية وإعلاء كلمة الإسلام، ليستمر التركيز الذكي خلال كل تفاصيل الفيلم على فكرة محورية مفادها أن العثمانيين ليسوا حملة مشروع قومي تركي بل رأس حربة مشروع إسلامي تذوب فيه القوميات والإثنيات المسلمة تحت راية يعليها السلطان العثماني.

وخلص في دراسة له عما إذا كانت أنقرة تشكل تهديداً لمصالح المغرب الأفريقية والمغاربية ناهيك بالوطنية، إلى أن ما يجعل "العثمانية الجديدة" تحتاج حذراً مغاربياً، هو صعوبة التنبؤ بما يمكنها أن تستهدف في ظل ثغرات تحاول التسلل منها، هي وغيرها من اللاعبين مثل الصين وإيران.

ويرى بإمكان النخب المغربية أن تتوقع ما يمكن أن يحصل لو بقيت أحوال بلاد المغرب على ما هي عليه، "يمكنها أن تتوقع التهام مصالحها من طرف تركيا وأوروبا والصين وغيرها من الحيتان الضخمة التي تسبح في محيط العولمة المخيف، وأن تتوقع انهيار اقتصاد البلاد إن لم يسنده بناء ديمقراطي متين يشجع على الابتكار والمشاركة ويرسي دعامات مناخ ملائم للأعمال، وأن تتوقع حدوث إفلاس مجتمعي وظهور أجيال مستلبة في خدمة الأجندات الأجنبية، تركية كانت أوروبية أو أميركية، إن استمر انهيار المدرسة المغربية واستمر معه تفقير الطبقة المتوسطة".

إلا أنه بدلاً عن ذلك يرى من الممكن أيضاً تفادي أسوأ السيناريوهات إذا استطاع المغاربة بناء الشخصية المغربية "اعتماداً على الغنى الثقافي المغربي، وعلى الكثير من الملاحم ونقط الضوء في الثلاثة والثلاثين قرناً من تاريخ البلاد، وفي صلبها ثلاثة قرون من الصمود أمام جبروت الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحتل كل شمال أفريقيا باستثناء المغرب".