يقول المثل الفرنسي المعروف، "كوني حلوة واخرسي"، ولطالما ناضلت النسويات ضد هذا المثل، متهماته بالغباء والتحيز ضد المرأة باعتباره وبكل وضوح يريد أن يقول إن الجمال والذكاء لا يلتقيان. وطبعاً، لا تحتاج النساء إلى أمثلة كثيرة لتأكيد أن الحقيقة غير ذلك.

ولعل المثل الذي يمكننا الحديث عنه هنا يؤكد ذلك، وهو المثل الذي تقدمه لو أندرياس سالومي، الحسناء التي تمكنت من السيطرة في زمنها على عدد من كبار أصحاب الأدمغة، فهاموا بها، ليس لأنها حلوة فحسب، بل لأنها امرأة بالغة الذكاء بشكل خاص. وهي لذكائها الممتزج بجمال أخاذ، فرضت نفسها على تاريخ القرن العشرين وفنونه، لا سيما فن السينما، حيث تفننت السينمائيات والسينمائيون في تحقيق أفلام تروي حكايتها.

ومن بين السينمائيات الكبيرات اللاتي جعلنها بطلة لفيلم من إخراجهن، الإيطالية ليليانا كافاني التي اشتهرت منذ عام 1974 بفيلمها "الحارس الليلي" الذي كان، ولا يزال، يعد واحداً من أعمق الأفلام الفاضحة للنازية سيكولوجياً.

ولقد كان هذا الفيلم من النجاح إلى درجة أن كافاني جعلته جزءاً أولاً من "ثلاثية سينمائية" عنونتها "ثلاثية الذهنية الألمانية"، ليكون الجزء الثاني "ما وراء الخير والشر"، ثم الثالث "القضية البرلينية".

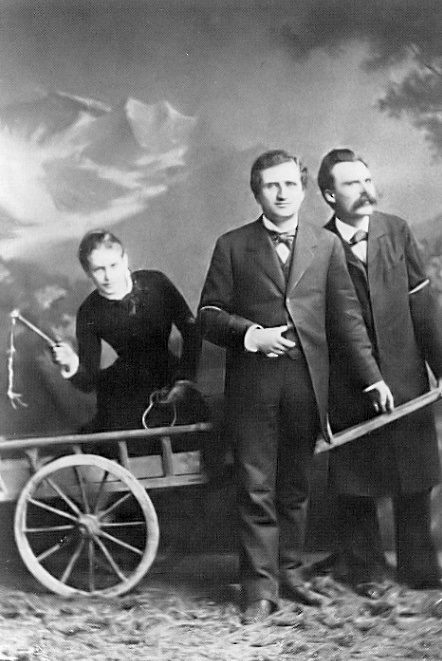

والحقيقة أن ما يهمنا من هذه الثلاثية هنا الجزء الثاني الذي يروي تحديداً العلاقة الثلاثية التي قامت بين لو أندرياس سالومي والفيلسوف فريدريك نيتشه والكاتب بول ري، وهي علاقة بالغة التعقيد والغرابة عاشتها سالومي في زمن كانت تحاول فيه أن تبني نفسها ككاتبة وعالمة في التحليل النفسي كما كانت تستعد لتسليم مقدراتها الفكرية إلى من سيكون أستاذها بعد حين: سيغموند فرويد.

بين فيلمين

الحقيقة أن ما أعاد هذه الحكاية والفيلم نفسه إلى واجهة الأحداث كان فيلماً ألمانياً جديداً حقق قبل سنوات قليلة حول الموضوع نفسه، لكنه يختلف عن فيلم كافاني من ناحيتين أساسيتين أولهما أنه بدا أوسع طموحاً من "ما وراء الخير والشر"، من حيث إنه يروى هنا على لسان سالومي نفسها ليتناول الجزء الأكبر من سنوات حياتها لنجدنا أمام عشاق آخرين لها مثل الشاعر راينر ماريا ريلكه كما أمام نيتشه وفرويد والآخرين.

ما يعني أن أربع فنانات هنا لعبن مراحل مختلفة من حياة هذه البطلة الاستثنائية التي لا تنفك في الفيلم عن تأكيد أن دافعها الرئيس في كل ما فعلت، إنما كان توكيد ذاتها وعيش حريتها متصدية لمجتمع يريد منها أن تلتزم بمواثيق وأعراف لا يمكنها أن توافق عليها ولا تعتبر نفسها مسؤولة عنها.

في المقابل، نعرف أن كافاني في فيلمها الذي يعود إلى عام 1977 إنما اكتفت بالحديث عن السنوات التي سبقت تحول سالومي من مجرد فتاة طموحة تحاول أن تكون نفسها بين عملاقين تمكنت من السيطرة عليهما في نهاية الأمر، إلى تلك "العالمة" التي نراها تشارك في عام 1911 وفي معمعة تكون التحليل النفسي ليس كعلم فحسب، بل كحركة احتجاجية تغييرية أيضاً.

ولنقل هنا إن كافاني نجحت في مشروعها لمجرد أن سالومي لم تكن الشخصية الأساسية في فيلمها، بل كان المناخ الألماني الفكري العام هو الإطار المطلوب رسمه، فيما لم يحقق الفيلم الجديد نجاحاً مماثلاً لمجرد أنه أراد أن يقول في ساعتين حكاية حياة غطت عشرات السنين ودائماً من منظور صاحبتها، ما جعل الفيلم كله تبريرياً لا أكثر.

مبدعة من جيل السبعينيات

ومهما يكن من الأمر، يقيناً أن ليس الفيلمان والمقارنة بينهما ما يهمنا هنا، وهي مقارنة غير منطقية ولو انطلاقاً من كون ليليانا كافاني سينمائية من نمط خاص تبلغ اليوم التسعين من عمرها، ولا تزال حاضرة في الحياة الفنية في بلدها إيطاليا حتى وإن كانت قد ابتعدت عن متاعب السينما مركزة عملها على إخراج الأعمال الأوبرالية والمسرحية معتبرة، إلى جانب ماركو بيلوكيو من آخر الباقين الكبار من جيل السبعينيات السينمائي الكبير في إيطاليا، بل ما يهمنا هو الفرصة التي تتيح العودة إلى الحديث عن تلك المرأة الاستثنائية التي كانتها لو أندرياس سالومي عند مفترق القرنين التاسع عشر والعشرين، والعودة كذلك إلى أمر لا يزال يرتدي أهميته ويتعلق بكل أنواع سوء التفاهم التي أحاطت بحياة وسيرة تلك المرأة.

وربما يتعين علينا لالتقاط الوجه الحقيقي لسالومي هذه أن نعود إلى عام 1911 الذي شهد انعقاد المؤتمر الذي عقدته جمعية التحليل النفسي العالمية، في مدينة فايمار، متحلقاً من حول فرويد، وتحديداً إلى الصورة الجماعية التي التقطت في المؤتمر لنلاحظ بين النساء الموجودات في مقدمة الصورة، سيدة في منتهى الجمال ساهمة النظرة تبدو وكأنها خارجة للتو من فيلم أميركي رومانطيقي.

في ذلك اليوم، كانت السيدة في الخمسين من عمرها، وكان جمالها لا يزال طاغياً إلى درجة منعت كثيرين من الباحثين من النظر بعين الجدية إلى محاولتها تقديم نفسها كباحثة ومحللة نفسية من تلامذة فرويد. مهما يكن فإن تلك السيدة، لم تكن سوى لو سالومي، التي كان المؤتمر كما ستقول، نقطة انعطاف أساسية في حياتها، إذ إنها قررت من بعد ذلك أن تتبع فرويد إلى فيينا لتتابع دروسه في التحليل النفسي. فوصلت إلى فيينا في نهاية عام 1912 حين كان فرويد في قمة عراكه مع الفريد آدلر، فوقفت من فورها إلى جانبه، مع صديقتها ألين دلب، ما أرضى غرور المعلم العجوز الذي يقال إنه أولع بها منذ تلك اللحظة، وكان هو الذي شجع تلميذه الوفي فيكتور تاوسك على عشقها.

محللة نفسية

منذ ذلك الحين، وحتى وفاتها، لم تكف لو أندرياس سالومي (1861–1937) عن خوض مهنة التحليل النفسي التي كانت تقول إنها أعطتها حياة ثانية، بيد أن ما كان يعرفه الجميع في ذلك الحين هو أن حياة لو الأولى لم تكن لتقل أهمية خلال العقود الأولى من صباها، إذ سحرت قمتين، على الأقل، من قمم الأدب والفكر لا يقلان عن فرويد أهمية: فريدريك نيتشه وراينر ماريا ريلكه، هذا لكيلا نتحدث عن الفيلسوف بول ري، الذي أولع بها بجنون وعاش مع نيتشه تنافساً عليها ملأ كل حياته، ولكيلا نذكر المستشرق فريدريك أندرياس الذي تزوجته وحملت اسمه، لكنها سامته مر العذاب طوال حياتها الزوجية معه.

والحال أن هؤلاء المشاهير كانوا "بعض عاشقيها فقط"، لكن الحقيقة أن السيدة نفسها كانت امرأة قلقة حائرة لا يقر لها قرار، أو هذا ما تقوله لنا هي بنفسها على طول صفحات كتاب أساسي وضعته عن حياتها ويعتمده الباحثون الجديون أكثر من أي كتاب آخر لها، بما في ذلك الكتاب الذي وضعته عن فرويد، وكانت تعتقد أنه سيكون الكتاب العلمي المعتمد عن مؤسس التحليل النفسي، لكن أياً من العلماء لم يعتمده وظلت هي طوال حياتها تسأل لماذا؟ بيد أن أحداً لم يجبها. والسبب بسيط: إذا كانت لو (أو لويز) قد اعتبرت نفسها عالمة نفسية كبيرة ومحللة نفسية ومؤرخة لا يشق لها غبار في مجالات الفلسفة والتحليل النفسي جاعلة من فكرها استمراراً لنيتشه وفرويد سواء بسواء، فإن الحقيقة التاريخية تفيدنا بأن أي باحث جدي لم يشاركها ذلك الاعتقاد، لكن لا بأس من أن نلاحظ هنا كيف أن الفيلم الجديد يأخذ هذا كله في حسبانه، حيث يبدو واضحاً أن غايته إنما هي إعادة الاعتبار إليها، مؤكداً ما تقوله عن نفسها من أنها امرأة لا تكف عن الركض، لكنها أبداً لم تكن تدري إلى أين تركض.

تغييرات متواصلة

ولربما كانت المشكلة الأساسية للو، تكمن في اعتيادها أن تغير "عشاقها" كما تغير أنواع الكتابة التي تهوى ممارستها، والبلدان التي كانت تعيش فيها. فالواقع أن لو إن لم تتمكن من التعمق في علم النفس أو التحليل النفسي بالحجم الذي خيل إليها أنها فعلته، فإنها في الأحوال كلها التقطت ما كان يكفيها لأن ترسم ملامحها الخاصة النفسية في نصوص كتبتها واستعارها الفيلم الجديد منها، لكنها عرفت من ناحيتها كيف ترسم لوحات إنسانية لكل واحد من المفكرين الذين أحبوها وجن كل واحد كما تقول، هياماً بها، لكنها هي في الحقيقة لم تغرم بأي منهم، بل تعاطت معهم كأساتذة كبار، وهذا أمر يلح عليه الفيلم، كما ألح عليه في السابق فيلم ليليانا كافاني.