ملخص

قراءة ثقافية تشرح كيف أسيء توظيف رواية "لوليتا" خارج سياقها، وتعرض تحليلاً إجرامياً يوضح آليات إبستين في تبرير العنف، ونزع إنسانية الضحايا، وتمويه الجريمة عبر اللغة.

"لوليتا، يا ضوء حياتي، يا نار سوأتي، يا خطيئتي، يا روحي، لو.. لي.. تا: يمضي طرف لساني في رحلة من ثلاث خطوات، من أعلى الفم إلى أسفل الأسنان، ويدق عليه ثلاثاً، لو... لي... تا".

بهذه الجملة الصادمة، تفتتح رواية "لوليتا"، العمل الأشهر للكاتب فلاديمير نابوكوف، التي نشرت للمرة الأولى عام 1955، وأثارت منذ صدورها جدلاً أخلاقياً وأدبياً لم يخفت حتى اليوم.

الرواية، المكتوبة بلسان راوٍ منحرف يقع في غرام فتاة صغيرة، أثارت منذ لحظتها الأولى جدلاً أخلاقياً ونقدياً لم ينته حتى اليوم، وتُروى على لسان همبرت همبرت، رجل بالغ يسرد هوسه بطفلة، مستخدماً لغة فائقة الجمال، ومراوغات لفظية تحاول تلطيف الفعل الإجرامي.

من النص إلى الجسد

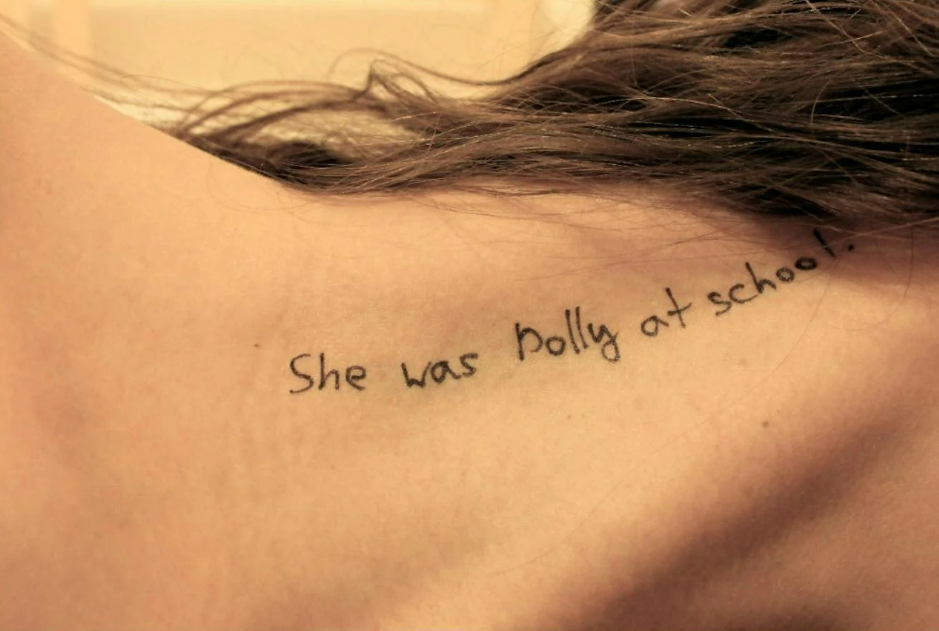

غير أن الجدل حول "لوليتا" لم يبق حبيس النقد الأدبي، إذ عادت الرواية بقوة إلى واجهة النقاش العالمي، بعد تداول تقارير وصور مرتبطة بقضية رجل الأعمال الأميركي المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، أظهرت إساءة توظيف رموز واقتباسات من الرواية في سياقات إجرامية.

هذا التداخل بين الأدب والجريمة أعاد فتح الأسئلة القديمة حول سوء فهم "لوليتا"، وكيف يمكن للغة جميلة أن تتحول، خارج سياقها، إلى غطاء رمزي يطمس الجريمة بدل أن يفضحها.

نابوكوف كان واعياً لخطورة لغته، وكتب لاحقاً في مقابلاته أنه يتعمد وضع القارئ داخل عقل الجاني ليكشف كيف يمكن للكلمات أن تخدع الحس الأخلاقي.

أما الناقد الأدبي الأميركي ليونيل تريلينغ كتب في خمسينيات القرن الماضي أن "لوليتا" رواية عن "سحر الشر"، لا عن تبريره، وأن خطورتها تكمن في جعل القارئ يدرك كيف يمكن للجريمة أن تتخفى خلف أسلوب جميل.

التهرب من الذنب والتحكم بالضحايا

ويقول محمد الشيباني، محلل السلوك الإجرامي لـ "اندبندنت عربية"، إن ما كشفته مستجدات ملفات جيفري إبستين خلال الأيام الماضية يفتح الباب أمام قراءة أعمق لشخصيته، معتبراً أن الصورة باتت أكثر اكتمالاً من منظور التحليل السلوكي، ومبيناً أن هناك ثلاث نقاط رئيسة تثير الانتباه في هذا السياق.

وأوضح الشيباني أن النقطة الأولى تتعلق بالرواية التي ظهرت اقتباساتها على صور الضحايا، مبيناً أن هذا السلوك يندرج ضمن ما يُعرف في تحليل السلوك الإجرامي بـ"الإزاحة السلوكية".

يحاول الجاني الهروب من عقدة الذنب عبر إقناع نفسه بأن ما يقوم به جزء من رواية خيالية، وأنه مجرد شخصية داخل سردية متخيلة، وكذلك ضحاياه، هذا التصور، بحسب الشيباني، يخلق حاجزاً نفسياً يمنع الشعور بالندم، ويمنح الجاني مبرراً داخلياً لارتكاب الفعل الإجرامي، بل ويجعله يعتقد أن ضحاياه كن موافقات على ما جرى.

وعن مواقع وضع الاقتباسات والكتابات على الأجساد الضحايا، اعتبر المحلل في السلوك الإجرامي أن هذا السلوك يكشف بوضوح نظرة إبستين إلى ضحاياه بوصفهن مجرد أغراض مجردة من الإنسانية، فاختيار الجسد كمكان للكتابة، بحسب الشيباني، يعكس تصوراً ذهنياً يسمح للجاني بـ"التوقيع" على الضحية وإثبات ملكيته عليها من دون توقع مقاومة، وهو ما يعيدنا مجدداً إلى الفكرة المحورية في عقل إبستين، والمتمثلة في اعتقاده أن ضحاياه كن قابلات بذلك، وأن ما ارتكبه لم يكن، في وعيه المشوه، اعتداء بقدر ما هو فعل مبرر ومقبول.

وفي ما يتعلق بالاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو، اختتم الشيباني حديثه التي أوقعت إبستين في أسوأ أعماله، مبيناً أن هذا السلوك يحمل بعدين مختلفين، الأول يتمثل في الاحتفاظ بمواد شخصية خاصة به، وهو نمط شائع لدى المجرمين المتسلسلين، ويُعرف بمفهوم "التذكار"، حيث يستخدمه الجاني لاستعادة مشاعر الجريمة والعودة نفسياً إلى لحظاتها بين كل جريمة وأخرى، بما يشبه "مخدراً موضعياً" يخفف التوتر ويغذي الدافع الإجرامي.

والبعد الثاني، بحسب الشيباني يرتبط بالمواد التي تخص آخرين، ويخدم هدف الابتزاز، إذ يعكس رغبة إبستين في وضع المشاركين في أكثر حالاتهم انكشافاً وهشاشة، لجعلهم قابلين للسيطرة والتلاعب مستقبلاً.

توظيف الرواية

وربطت تحقيقات صحافية أميركية بين سلوك جيفري إبستين وسوء توظيف رواية "لوليتا" في الثقافة الشعبية.

وأشارت الصحافية الاستقصائية جولي ك. براون، صاحبة التحقيقات التي كشفت قضية إبستين وأسهمت في إسقاطه عبر صحيفة "ميامي هيرالد" عام 2018، إلى أن إبستين كان يستخدم لغة ثقافية ونخبوية لتبرير جرائمه ونزع الإنسانية عن ضحاياه القاصرات، عبر التعامل معهن بوصفهن رموزاً أو أدواراً لا فتيات حقيقيات.

ويرى نقاد وباحثون غربيون، استندت إليهم تغطيات صحافية لاحقة، أن رواية "لوليتا" لفلاديمير نابوكوف تعرضت لاقتطاع متعمد من سياقها الأصلي كإدانة لراو منحرف، وأعيد توظيفها من قبل بعض المعتدين كغطاء ثقافي يخفف وطأة الجريمة ويمنحها مظهراً أدبياً زائفاً.

وتؤكد براون أن خطورة هذا الاستخدام لا تكمن في العمل الأدبي نفسه، بل في إساءة فهمه وتسويقه، مشددة على أن تحويل القاصرات إلى "شخصيات" أو "أفكار" يمثل آلية من آليات السيطرة النفسية ونزع الإنسانية، فيما تبقى الحقيقة واحدة: الضحية تمحى لمصلحة حكاية يرويها المعتدي عن نفسه.

رأي القراء

تنقلت "اندبندنت عربية" بين آراء قراء رواية "لوليتا" على موقع "غودريدز"، المنصة العالمية التي تجمع القراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة ما يقرؤونه، حيث كتب القارئ إيان مارفن غرايفي مراجعة تعود إلى عام 2017 تحت عنوان "بين الغلافين"، يقول إنه بعد قراءة الرواية سأل بائعة الكتب في حيه إن كانت قد قرأت الرواية من قبل، فأجابته بحزم "لا، لن أقرأها أيضاً، هو متحرش بالأطفال".

ويضيف القارئ أنه تفاجأ بالرد، فسألها مستوضحاً "من؟ الكاتب أم الشخصية؟"، لتجيبه: "الشخصية".

ويرى غرايفي أن هذا الحوار البسيط يكشف إلى أي مدى لا تزال "لوليتا" قادرة على إثارة انقسام حاد في الآراء، حتى بين محبي الأدب، مشيراً إلى أن تلك لم تكن المحادثة التي كان يأمل خوضها بعد انتهائه من الرواية.

ويسرد القارئ أنه أنهى قراءة "لوليتا" خلال يومين فقط، على رغم التزامات عمله، ووجدها سهلة القراءة على نحو لافت، على رغم الألعاب الذهنية والمفردات غير المألوفة، مؤكداً أن ذلك لم يمنعه من الانجذاب المستمر إلى نهايتها.

وعلّق قارئ عربي على الرواية قائلاً "نابوكوف يكتب كما الشيطان"، فيما وصفها قارئ آخر بأنها "رواية غريبة، تكرهها وتستمر في قراءتها"، مضيفاً أن "الرواية تتناول مذكرات شاب يمكن وصفه بأنه شاذ، ومتطفل يراقب الفتيات الصغيرات".

وتذهب القارئة إيميلي ماي إلى أن قراءة الكتب والاستمتاع بها مسألة تخضع للتفسير الشخصي، وأن الزمن كفيل بتغيير نظرة القارئ إلى العمل نفسه، وتقر بأنها حين قرأت "لوليتا" في سن الـ 13، تعاملت مع العلاقة بين همبرت ولوليتا بوصفها قصة حب مأساوية، قبل أن تدفعها قراءة مراجعات أخرى إلى إعادة النظر في فهمها السابق، فتعود إلى الرواية بعد سنوات وتكتشف أنها كانت واقعة تحت تأثير السرد كما وقعت الطفلة داخل النص.

مؤلف لم يعرف الاستقرار

كان فلاديمير نابوكوف واحداً من أبرز كتاب القرن الـ 20 الذين تشكلت تجربتهم الأدبية تحت ضغط المنفى والتحول القسري في اللغة والهوية، وُلد عام 1899 في سانت بطرسبرغ لأسرة أرستقراطية ليبرالية، ونشأ في بيئة متعددة اللغات أتاحت له إتقان الروسية والإنجليزية والفرنسية منذ طفولته، وفق ما يروي في سيرته الذاتية.

وبحسب المؤرخ الأدبي براين بويد في كتابه "فلاديمير نابوكوف: السنوات الروسية"، شكلت الثورة البلشفية عام 1917 نقطة الانكسار الكبرى في حياة نابوكوف، إذ اضطرت عائلته إلى مغادرة روسيا نهائياً عام 1919، ويوضح بويد أن تجربة الفقد المبكر للوطن تركت أثراً عميقاً في وعي نابوكوف الأدبي.

استقر نابوكوف في أوروبا، ولا سيما في برلين، حيث برز اسمه داخل أوساط المهاجرين الروس، وكتب أعماله تحت الاسم المستعار "فلاديمير سيرين"، ووفقاً للدراسات النقدية، كتب خلال هذه المرحلة تسع روايات باللغة الروسية.

وفي عام 1925، تزوج فيرا سلونيم، التي يصفها بويد في سيرته بأنها كانت أكثر من زوجة، إذ أدت دور المحررة والمترجمة والحامية الأدبية لأعماله، ومع صعود النازية وتزايد الخطر على اليهود والمهاجرين في أوروبا، اضطر نابوكوف إلى الهجرة مجدداً عام 1940، وهذه المرة إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لكتاب "فلاديمير نابوكوف: السنوات الأميركية" للمؤرخ الأدبي براين بويد، اتخذ نابوكوف في الولايات المتحدة قراراً استثنائياً بالتحول إلى الكتابة باللغة الإنجليزية، في واحدة من أكثر التجارب اللغوية جرأة في تاريخ الأدب الحديث، وحصل لاحقاً على الجنسية الأميركية عام 1945.

وجاء التحول الحاسم في مسيرته الأدبية مع صدور رواية "لوليتا" عام 1955، التي أثارت جدلاً رقابياً وأخلاقياً واسعاً بسبب موضوعها، لكنها سرعان ما حققت نجاحاً نقدياً وتجارياً غير مسبوق، منح نابوكوف استقلالاً مالياً أنهى به مسيرته الأكاديمية.

وتم تحويل الكتاب إلى فيلم عام 1962 ، قبل أن يُعاد تقديمه سينمائياً مرة أخرى في عام 1997.

وعلى رغم المنع الذي طاولها في دول عدة عند صدورها، تحولت "لوليتا" لاحقاً إلى عمل كلاسيكي عالمي، دخل قوائم أعظم روايات القرن الـ20، وكرست اسم نابوكوف بين عمالقة الأدب الحديث، حتى وإن لم تحصد الرواية جوائز كبرى عند نشرها الأول.

وفي عام 1959 انتقل مع زوجته إلى فندق مونترو بالاس في سويسرا، حيث عاش حتى وفاته.

ما الذي يبقى من "لوليتا"؟

الربط بين "لوليتا" وجيفري إبستين لا يعني اتهام الرواية، ولا يجعل كل استدعاء لها موضع شبهة، لكنه يكشف كيف يمكن للرموز الثقافية أن تنتزع من سياقها، وتستخدم على نحو معاكس لمعناها الأصلي، حين تتحول الجملة الأدبية إلى غطاء، وحين تربط بنموذج أدين باستغلال قاصرات، ينتقل السؤال من الأدب إلى ما هو أبعد.

كانت "لوليتا" عند نابوكوف مرآة لذهنية الجاني، وفضحاً لخطابه المراوغ، أما في فضاء إبستين، فتحولت إلى علامة على عالم يخلط الثقافة بالقذارة، ويستعير اللغة اللامعة لتمويه حقيقة قاتمة، والفارق بين الحالتين هو الفارق بين الأدب بوصفه كشفاً، والاستغلال بوصفه استعراضاً، وهو فارق يستحق التمسك به، خصوصاً في زمن تتحول فيه الصور والاقتباسات إلى سلاح مزدوج: يكشف أحياناً، ويؤذي أحياناً أخرى.