ملخص

من هو الإسباني الذي قفز في سينماه وأفكاره من السوريالية الأكثر استفزازية إلى البحث عن الغرض الغامض لكل رغبة؟

"مع اقترابي من لفظ آخر أنفاسي يبقى شيء واحد آسف له، وهو جهلي بما سيجري من أمور حين ألفظ تلك الأنفاس، أنا أعتقد أن هذا (الفضول) تجاه ما يمكن أن يحدث بعد الموت، لم يكن وارداً في الزمن القديم، بل لربما كان موجوداً، وإنما بدرجة أقل في هذا العالم الذي لم يتغير كثيراً. وهنا يساورني اعتراف أخير: على رغم كل كراهيتي لأخبار الصحف، أتمنى، في الماوراء، أن أكون قادراً على النهوض من بين الأموات، مرة كل 10 سنين، لأذهب إلى أحد الأكشاك، حيث أشتري مجموعة من الصحف، ولا شيء غيرها، ثم أعود إلى القبر حاملاً صُحفي بوجهي الشاحب، متكئاً في طريقي على الجدران قارئاً أخبار كوارث العالم، قبل أن أعود إلى السبات العميق، راضياً في ملاذ القبر المريح".

كانت هذه، على الأرجح، آخر سطور خطها قلم لويس بونويل، الذي يحتفل العالم السينمائي بعد أسابيع قليلة بمرور 40 عاماً على رحيله، قبل ذلك الرحيل عام 1983 بفترة يسيرة من الزمن، وهي الفقرات الأخيرة في كتاب ذكرياته الذي وضعه عند نهاية حياته بعنوان "أنفاسي الأخيرة". والحقيقة أن هذا الكتاب، على رغم عمقه وطرافته وجماله الأخاذ، لم يكن ضرورياً من قبل فنان صدرت عنه طوال حياته عشرات الدراسات، بين كتب ومقالات، وأبقى، للتاريخ، أفلاماً كثيرة حكت كل شيء عنه، أكثر مما حكت عن أي شيء آخر.

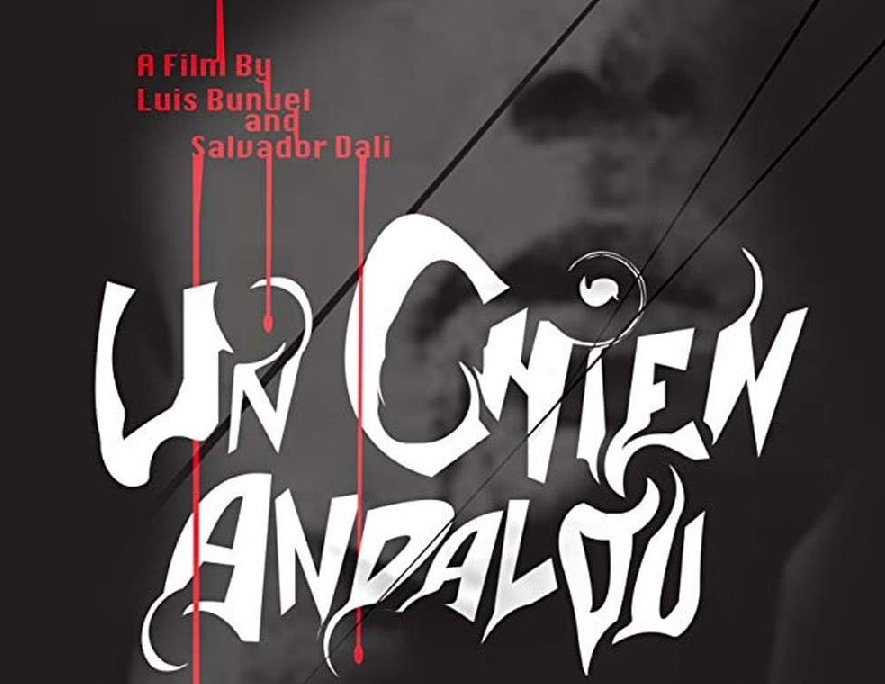

حكاية كلب أندلسي

مع فنان مثل لويس بونويل، يمكن استعادة ما نقول عادة عن كبار مبدعي الفن السابع، من أن حياته إنما هي في أفلامه. ومع هذا، ووفق اعتراف بونويل نفسه، لم يكن لديه في صباه أية فكرة عن أن السينما ستكون عالمه ومهنته لاحقاً في حياته. في سنوات المراهقة، كانت علاقة الفتى بونويل بالفن السابع مجرد علاقة متفرج فضولي بهذا الفن، وهو لئن كان، وهو في نهاية عشرينياته قد تحول إلى السينما، فإنما كان ذلك التحول لديه من طريق نزعة قادته إلى السوريالية، هو الذي من خلال علاقته المبكرة بفيدريكو غارسيا لوركا، أراد أن يكون شاعراً، ثم من خلال علاقته بسلفادور دالي رغب في أن يصبح رساماً. مهما يكن، فإن الفيلم، الفضيحة الذي أطلقه في عالم السينما، من باريس وليس من مدريد عاصمة وطنه الإسباني، كان أقرب إلى الشعر وإلى الرسم، منه إلى أي شيء كان معروفاً في عالم السينما في ذلك الحين. نتحدث هنا عن "كلب أندلسي" الذي أحدث عند عرضه الأول في عام 1928 ثورة وفضيحة في آنٍ بعالم السينما.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مع السورياليين في باريس

ولنتخيل هنا هذا المشهد: كان بونويل بالكاد تجاوز الـ25 من عمره حين خاض لعبة الفن السينمائي، من دون قصد وفقط لكي يفرض على سورياليي باريس قبوله في أوساطهم، وهكذا نجده يستجيب لاقتراح رفيقه سلفادور دالي ويحققان معاً ذلك الشريط، ثم وبحياء شديد يتمكنان من إقناع صاحب صالة "أورسولين" الباريسية بأن يعرض الفيلم خلال حفل أقامه السورياليون في القاعة لعرض فيلم كان حققه المصور مان راي. وهكذا، يومها، ما أن انتهى عرض فيلم مان راي وسط صخب السورياليين، ومن بينهم أندريه برتون ولويس أراغون وبول إيلوار، حتى وقف صاحب الصالة سائلاً الحضور أن يشاهدوا معه "فيلماً قصيراً حققه شابان إسبانيان غير معروفين في باريس". لسنا ندري ما الذي كان دالي يفعله في تلك اللحظة، لكن بونويل كان مختبئاً خلف آلة العرض وقد ملأ جيوبه بحجارة تحسباً لرد فعل غاضب من الحضور، إذ قال لنفسه "إن شتموني فسأرميهم بالحجارة!".

معجزة صغيرة

لكن المعجزة الصغيرة حدثت: أدهش الفيلم السورياليين وتبنوه من فورهم مرحبين بالشابين الإسبانيين خالعين عليهما لقب السوريالية الذي لم يكن الزعيم برتون يوزعه إلا بالقطارة.

طبعاً، أسفر ذلك النجاح، بالنسبة إلى بونويل ودالي، عن رغبة في تكرار التجربة، ولكن من دون أن يخطر في بال الأول، أن كل ذلك حدد له مهنته ومستقبله، وأن عرض "كلب أندلسي" كان بداية طريقه ليصبح، خلال نصف قرن بعد ذلك، واحداً من كبار مبدعي السينما في تاريخها. واللافت هنا أننا، إذا استثنينا بعض أفلام مرحلة لاحقة لبونويل، هي المرحلة المكسيكية، سنجد أن ما يهيمن على القسم الأعظم من أفلامه التي حققها حيناً في فرنسا وحيناً في إسبانيا، إنما كان المقدمات والأفكار والإرهاصات نفسها التي حملها فيلماه الأولان "كلب أندلسي" (1928)، ثم "العصر الذهب" (1930)، في استفزازية لم يبارحها حتى نهاية حياته. والاستفزاز إذ كان في أول هذين الفيلمين قد تبدى شكلياً، فنياً، فإنه على أية حال، كان سياسياً واجتماعياً عنيفاً في "العصر الذهب"، الذي جوبه، هو، بردود فعل عنيفة، وقنابل مسيلة للدموع وصراخ واستهجان ومحاولات تدمير من قبل متفرجين دخلوا الصالة حين عرض الفيلم، معربين عن فاشية مرعبة إزاء فيلم قيل لهم إنه مناهض للكنيسة ينسف أفكارها، وبخاصة فكر البر والإحسان، ناهيك بنسفه الإيمان. وهكذا تدافع الفاشيون داخل الصالة صارخين "الموت لليهود"، و"هذا لكي نقول لكم إن ثمة، بعد، مسيحيين في فرنسا".

تحت شعار الفضيحة

تحت شعار الفضيحة، إذاً، كانت بدايات بونويل السينمائية، وتحت شعار الفضيحة ستظل سينماه تصنع دائماً، لكن الفضيحة لن تكون كل شيء في هذه السينما، وسيكون هناك التجوال والتشرد أيضاً، والخيبات الكبرى، والمطاردات، لكنه، هو، سيجابه ذلك كله ساخراً ضاحكاً مستفزاً، وقد آل على نفسه منذ اندلاع "فضائحه" الأولى أن يجعل من كل فيلم ومن كل مشهد وحوار في فيلم له، متفجرة أشد عنفاً وتدميراً من تلك القنابل التي رماها الفاشيون ضد فيلمه "العصر الذهب". صحيح أنه لم يلتزم، شكلياً في الأقل، بهذا التعهد دائماً، لكنه التزم به في كل مرة قيض له ذلك، بل يمكننا اليوم أن نقول إننا حتى في أفلامه المكسيكية التي توصف عادة بأنها "شعبية" و"جماهيرية" صنعت لغايات تجارية، خلال فترة من حياته امتدت بين 1947 و1960، حتى في هذه الأفلام سنرى ملامح تدميرية ساخرة تسير على نمط الفكر الذي حمله بونويل منذ بداياته الشعرية: فكر متمرد مشاكس، معاد للكنيسة وجمودها، مدمر لأنماط الفن الكلاسيكي، باحث في الوقت نفسه عن أخلاق جديدة، أخلاق صادقة صحيحة، تلائم الإنسان، لا الصورة التي يرسمها المجتمع الجامد للإنسان، وكل هذا عبر لغة تبدو في ظاهرها هادئة، لكنها في داخلها تضج باللهيب. وحسبنا اليوم أن نراجع المتن السينمائي للويس بونويل كاملاً، منذ أول فيلم قصير باريسي له، وحتى فيلمه الأخير "غرض الرغبة الغامض هذا" الذي حققه أيضاً في باريس، عام 1977، خاتماً به مساره السينمائي قبل مرور نصف عقد على اختتامه حياته في المكسيك التي عاد إليها بعد غياب، هو الذي عاش فيها أغنى سنوات شبابه وحياته، حتى نتيقن من ذلك، نتيقن من أن لويس بونويل لم يكن بأية حال حدثاً عادياً أو عارضاً في تاريخ السينما، ولكن السينما في بداوتها وأمميتها ومشاكستها وقدرة صورتها على الإمتاع كما على مساعدة المتفرجين على ما لم يكن مخترعو السينما وأهل بداياتها، يتوقعون لها أن تكونه، فإذا ببونويل وعدد لا بأس به من رفاق له يجعلون من تلك التقنية التي ولدت مع القرن الـ20، جامعاً الفنون والأفكار، ولكن كذلك أيضاً، مرآة للأفراد والمجتمعات، وهي كلها أمور نعرف تماماً أن في إمكاننا دائماً أن نعود إلى أفلام بونويل ورفاقه للتعايش والتفاعل معها بشكل لم يسبق لأي فن آخر أن حققه في تاريخ البشرية.