ملخص

رحل #الروائي والقاص عبد الرحمن عبد المجيد الربيعي عن 84 سنة في #بغداد بعد غربة طويلة بين بيروت وتونس

يُعد عبد الرحمن عبد المجيد الربيعي الذي رحل أخيراً عن 84 سنة في بغداد، واحداً من الروائيين الواقعيين في الحركة الأدبية الحديثة، تتحرك أعماله في منطقة وسطى بين الرواية والسيرة الذاتيّة، أي بين المتخيّل والواقعيّ، ويرفد أحدهما الآخر ويغنيه. هذه الكتابة المفتوحة على الغريب والمدهش، في اتصالها بالواقعيّ المعيش، هي التي ظلت تغري الربيعي وتغويه. فأعماله ظلّت تجوس هذه المنطقة الغامضة الملتبسة، منطقة المابين، حيث تتداخل الحدود بين اليوميّ والعجائبيّ تداخل التسوية والتعمية والتشابك.

مفهوم الكتابة

ما فتئ الربيعي يلحُّ على أن العمل الأدبي يفصح عن تجربة خاصة، بمعزل عن تجارب الآخرين، أو بعبارة أخرى يفصح عن رؤية الكاتب، وقراءته الخاصة للواقع وللأحداث. وجليّ أنّ في هذه الآراء أصداء من الواقعية الاشتراكية التي تحدثت مجتمعة عن جملة الأفكار والأحاسيس والتطلعات التي تجمع بين أفراد شريحة اجتماعيّة واحدة والتي تشكل، في ختام الأمر، رؤيتها للعالم والأشياء. وقريب من هذه المعاني قوله إنّ الرواية "انطباع شخصي عن الحياة، وهذا الانطباع هو الذي يشكل قيمتها بالدرجة الأولى". والمقصود هنا أن تلقّي الواقع مختلف من كاتب إلى آخر؛ لأنَّ هذا التلقّي في أصل جوهره انطباع شخصي، وهذا الانطباع يجعل الواقع الواحد متعدّداً بتعدّد الكتاب، مختلفاً باختلاف زوايا النظر.

لكن هذا الواقع، كما يؤكد الربيعي، هو الذي يوجه الكاتب وربّما هو الذي يحدد له المجال الذي يتحرك فيه. في سيرته الذاتية "أية حياة هي" التي صدرت في تونس في 2010 يقول عبد المجيد الربيعي: "لم أكتب كل ما وددت كتابته ما دمنا منخرطين في سياق اجتماعي... لقد أردت، في هذه الصفحات، أن أكون صادقاً وصريحاً قدر الإمكان، ليشكل كتابي احتفاء بالحياة التي أعيشها مرة واحدة".

بهذه الكلمات التي جاءت في مقدّمة سيرته الذاتيّة نبّهنا الروائيّ الربيعي إلى أن كل كتابة خاضعة لقانون الاستبقاء والاستبعاد، ولعل السيرة الذاتيّة هي أكثر الأجناس الأدبيّة تأثّراً بهذا القانون... فالكاتب، كل كاتب، يثبت أحداثاً في أعماله، ويستبعد، عن وعي عامد، جوانب أخرى، مبرّراً ذلك بقانون "السياق الاجتماعي". فالكتابة ليست بوحاً واعترافاً فحسب، وإنما هي صمت وتأتأة أيضاً. فسلطان الكتابة يخضع لسلطان آخر أعتى وأقوى، هو "سلطان السياق الاجتماعي" بحسب عبارة الربيعي، يدفع الكاتب إلى التكتم على بعض الوقائع والأسرار، بل يدفعه، درءاً لعقاب المجتمع، إلى إهمالها ونسيانها، لكأنّ في هتك هذه الأسرار اعتداء على المجموعة، تبديداً لطمأنينتها وسكينتها. ثمّة أشياء ينبغي أن تبقى ملفعة بالصمت والظلام، ينبغي أن تحجب عن الأنظار وكأنها لم تكن.

الربيعي روائياً

ولئن بدأ الربيعي كاتب قصة قصيرة، يغويه قصرها الذي يتيح له أن يقول المعنى الأكثر في اللفظ الأقل، إلا أنه سرعان ما اتجه نحو الرواية التي يغويه طولها لأنها تتيح له أن يذهب أبعد في كشف الواقع واستقرائه وتأمل أسراره.

يعتبر الربيعي الرواية فن الفنون، هي البيت الكامل وليست غرفة أو زاوية من هذا البيت، مؤكّداً أيضاً أنّها "حالة شعرية"، بل مدى شعري وانشغال شعري. ولا بد للرواية من الشعر حتى لا تشحب أو يدنو منها اليباس اللغوي. وهي، قبل كل هذا، حصيلة مخزون متراكم من التجارب التي يعيشها الكاتب، ويعرفها من موقعه كمواطن في بلد ما وفي زمن ما، بالتالي ليست الرواية تعليقاً جزئياً فقط، بل هي تعبير متكامل، جرأته من صدقه وعدم مهادنته، ويحمل من الإضافة والتميز ما يجعله مختلفاً عما عداه من الروايات المنشورة.

أمّا شخصياته فهي مستلهمة من الواقع "فكثير ممن عرفتهم أو من أصدقائي تحولوا إلى أبطال لقصصي ورواياتي، والبعض تباهوا بهذا. عندما توفي الرسام المرحوم شاكر الطائي ظهر مقال في رثائه "مات سعدون الصفار"، وسعدون الصفار هو الاسم الذي اخترته له في روايتي "الأنهار". وقال إنّه لا يحمل "كاميرا" لينقل الشخصيات كما هي، بل يشتغل عليها كثيراً، يشطب منها جوانب ويضيف أخرى، أو يخلق شخصيتين من شخصية واحدة. "ولكن ما هو أساسي في كل هذا، أنني لا أوجد أي شخصية من فراغ، بل لا بد وأن يكون لها وجود ما في الواقع".

يؤكد الربيعي أنه كاتب واقعيّ في المقام الأوّل وهذا الجنوح الواقعي جعله، كما صرّح بذلك عديد المرات، يحاول الإفادة جدياً من سيرته الذاتية، من خلال مخزونه الخاص، وغالباً ما تتسرب ملامحه الشخصية إلى أبطاله: كريم الناصري في "الوشم" وغياث داود في "خطوط الطول... خطوط العرض" وصلاح كامل في "الأنهار" وعماد في "الوكر". ويقول الربيعي: "يجب الانتباه عند الدخول في هذه المقارنات، والبحث عن أوجه الشبه بين أبطال رواياتي وبيني؛ فأنا أكتب عن المثقفين واختلاطات حياتهم العاطفية والسياسية، وتشابك الأسئلة أمامهم، وهو موضوع أَثير لدي، أو أنه موضوعي الملح، ولكن يظلّ أبطال رواياتي المركزيين هم أنا، ولكنهم ليسوا أنا في الوقت نفسه". ولا بد من التوقف أمام أهم الروايات في مسار الربيعي السردي.

روايات عراقية

تنطلق رواية "القمر والأسوار" من الناصرية في رحلة تهدف إلى تصوير المجتمع العراقي في الفترة الممتدة من نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، فترة الصعود والتنامي للوعي الوطني والقومي في العراق. الشخصيات تنتمي إلى طبقة الفقراء الذين تركوا الريف العراقي واستقروا في الناصرية في البيوت الطيّنية، المتجاورة والمرصوصة في أحد أزقة الناصرية الضيقة، ليعيشوا إرهاصات الحياة السياسية في العراق.

قُسمت الرواية إلى فصول رئيسية وفرعية، وسردَ الراوي أحداثاً جميعها بضمير المفرد الغائب وبنمط سردي كلاسيكي. وقد أخذ النقاد على الرواية التسطيح الواضح للشخصيات، مع الإسهاب في تصوير العادات والتقاليد وأساليب الحياة الاجتماعية لمجتمع جنوب العراق، وهو ما يجعل الرواية تنضوي تحت يافطة ما سمّي بالأدب التسجيلي.

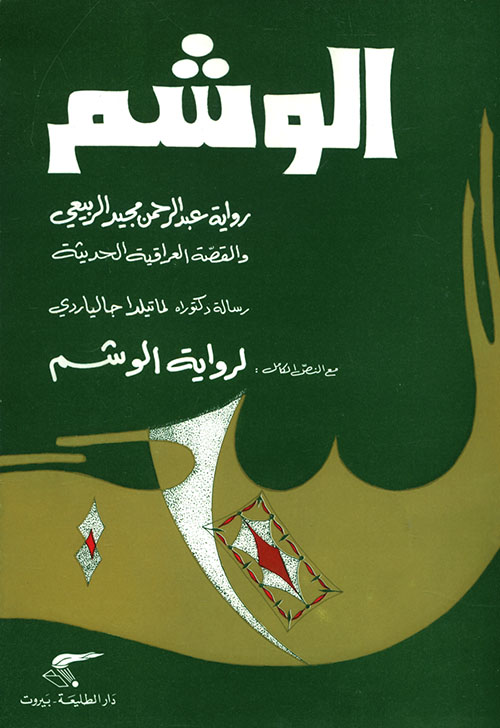

اما رواية "الوشم" فتعدّ منعطفاً في سيرة الربيعي الأدبية، فقد استقبلها النقاد بحفاوة كبيرة. صدرت الرواية في طبعتها الأولى عام 1972 في وقت بدأت الرواية العربية تبحث عن آفاق سردية جديدة، وتتطلع بخاصة إلى تصور جديد للواقعية باعتبارها منهجاً في الكتابة الروائية، فقد الكثير من ألقه وحضوره.

تفاجئ رواية "الوشم" قارئها بطريقة طباعية مبتكرة، إذ فصل المؤلف بين مستويين من السّرد عبر تغيير حجم الحروف، يتّصل المستوى الأول وهو مستوى الحروف العاديّة، بخطاب السّارد، ويتّصل المستوى الثاني وهو مستوى الحروف الغليظة، بخطاب كريم الناصري، وهو الشخصية المركزية في الرواية. هذه الازدواجية الخطابية تتأكّد أكثر حين يستخدم السارد ضمير الغائب وهو يروي حكاية كريم الناصري، فيما يوظّف كريم النّاصري ضمير المتكلم، وهو يروي حكايته الشّخصيّة.

من ناحية أولى، نجد السارد يخاطب قارئ الرّواية المحتمل، في حين يخاطب كريم الناصري "حسّون السليمان" وهو أحد رفاق السجن. لهذا كان نص الرواية حواراً بين نصين وخطابين وزمنين ولغتين. تلك هي اللعبة الطريفة التي لجأ إليها الربيعي حتى يمنح عمله الروائي نسغاً جديداً، وشكلاً مختلفاً.

يسرد الربيعي قصصاً متوازية لعدد من الشبان الذين كانت بغداد تضمهم، طلبة انحدروا إليها من مدن العراق الأخرى ليدرسوا الرسم، وفي رؤوسهم أحلام كبيرة من الضوء والمجد. وكان البلد آنئذ يفور بالأحداث والتظاهرات بسبب نكسة السابع من حزيران (يونيو) عام 1967. تتوالى الأحداث لتعكس الرواية ومن خلال تقنيات روائية ماهرة، عمق تأثير الحالة السياسية في نفس الإنسان وسلوكه.

السيرة الذاتية

هذه السيرة الذاتية الصّادرة في تونس عام 2010 خضعت لقانون الاستبقاء والاستبعاد. وهو القانون الذي يتحكم في الكتابة عامّة، وكتابة السيرة الذّاتيّة، على وجه الخصوص. فالعمل الأدبي ليس بوحاً واعترافاً فحسب، وإنّما هو صمت وتأتأة أيضاً. فسلطان الكتابة يخضع لسلطان آخر أعتى وأقوى، هو سلطان السياق الاجتماعيّ. يدفع الفرد إلى التكتم عن أسراره بل يدفعه إلى إهمالها ونسيانها... لكأنّ في هتك هذه الأسرار اعتداء على المجموعة، وتبديداً لطمأنينتها وسكينتها. ثمّة أشياء ينبغي أن تبقى ملفّعة بالصّمت والظلام، ينبغي أن تحجب عن الأنظار وكأنّها لم تكن، وكأنّ الكاتب لم يعشها.

مهما يكن من أمر فإنّ هذه السيرة قد اكتفت بسرد «البدايات»، أي «منذ الطفولة حتى عام 1957...»، فاقتصرت على «15 سنة، وهي سنوات التكوين»، على حدّ عبارة الكاتب. أي إنّ هذه السيرة ضرب من الاحتفاء بالرّحم الأولى، رحم الطفولة، ورحم المكان الأوّل. الكتاب كلّ الكتاب، إنّما هو احتفاء بهذه المرحلة التي ظلّت "تعتاش" منها نصوص الكتّاب الكبار، على حدّ عبارة الربيعي، ومنها تسترفد رموزها وأقنعتها.

التفت الربيعي إلى ذلك الماضي البعيد مستعيداً علاقته بالمدرسة والأب والمدينة والجسد. لكأنّ الربيعي أراد أن يصطاد تلك اللحظات الهاربة في شباك الكلمات، لكأنّه أراد أن يؤبّدها، أراد أن يستمرئ لذائذها من جديد. يقول الربيعي: «من هنا أجدني متحمّساً لأفتح ذلك الماضي البعيد والذي أجد أيامه مضيئة واضحة فكأنّها تنعرض في شريط سينمائي".

في هذا السياق تحدّث الربيعي بجرأة كبيرة عن صحوة الجسد والرغبة والغريزة ووصف، بشاعرية لافتة، افتتانه بالمرأة تفتح أمامه أبواب الحلم والكتابة والشعر.

هنا تحوّلت السيرة إلى سرد لحياة الجسد، إلى كتابة لتاريخه، إلى رصد دقيق لتحوّلاته. فصول كثيرة، في هذه السيرة، صوّرت، دهشه السّارد وهو يكتشف هذه القارّة الجديدة، قارّة الجسد. فلا سبيل لمعرفة الجسد سوى أن نعيشه، أن نتطابق معه، فنحن أجسادنا، رغائبنا وانفعالاتنا، وهذا ما أشار إليه الراوي، بطرق شتّى، وهو يسرد مغامراته في بيئة متكتّمة على أسرارها، لا تريد البوح بها. ومن أجمل القصص التي انطوت عليها هذه السيرة قصّة الراوي مع آية التي تكبره بسبع سنوات... يقول الربيعي: «أذكر أنّني كنت في إحدى المرّات واقفاً أمام بابنا ومرّت في الزقاق وهي تضع قفّة ملأى باللحم والخضروات على رأسها. وقد انتبهت إلى اندهاشي وانسحابي إلى الخلف لألتصق بالباب وكأنّني أتهيّب رؤيتها، وإذا بها تتوجّه نحوي وتبتسم تلك الابتسامة المضيئة وتمسح بيدها على شعري وتسألني: شلونك (كيف أحوالك) وأجبتها وسط تلعثمي: زين كلّش (جيّد جدّاً)... ثمّ تسألني سؤالاً غريباً: أنت تحب خالة آية؟ فوجدتني أقول: لكن أنت مو (لست) خالتي... قالت بتماسك وكأنّني أحرجتها: أنا أكبر منك بسبع سنوات أو أكثر... وهذا معناه أنّني مثل خالتك... وقلت وأنا أهرب منها: أنا أحبّج (أحبّك)".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولكن «أيّة حياة هي» ليست سيرة الكاتب فحسب وإنّما هي سيرة الأماكن أيضاً. وأّولى هذه الأماكن بالنظر والتأمل، مدينة النّاصرية، مسقط رأس الكاتب، وهي المدينة المتكئة، منذ فجر التاريخ، على ماء الفرات في جنوب العراق. وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إنّ هذه المدينة قد اقتسمت مع الراوي غنائم البطولة، فهذه المدينة لم تكن مجرّد إطار للأحداث والشخصيّات وإنّما كانت الرّحم التي تحدّرت منها تلك الأحداث والشخصيّات.

إنّ السيرة الذاتية، هي قبل كلّ شيء استنفار للذاكرة، استعادة لزمن مضى وانقضى. فالغياب فيها هو مولد الدلالات، وكأنّ السيرة لا تستتبّ مقوّماتها إلاّ حين تختفي الأشياء وتذوب ولا تترك خلفها غير ذكرى رائحة، غير ذكرى صوت بعيد. ففي هذه اللحظة تنهض السيرة لتقاوم النسيان، وتعزّز ملكة التذكّر، ولترسي كينونة الإنسان الدّاثر أمام كلّ ما هو متغيّر. وتتجلّى هذه المعاني أقوى ما تتجلّى، في صورة المدينة كما رسمها الكاتب الربيعي. فهذه المدينة ليست مدينة «الحاضر» وإنّما هي مدينة الذاكرة، حاول الكاتب أن يجمع كسرها، ويرمّم معمارها حجراً حجراً. كلّ همّ الكاتب يتمثّل في استرجاع المدينة التّي توارت، وطواها النسيان: «عندما فتحت عينيّ، كانت الأشجار سامقة، عالية... ومثلما للبحار طقوسها وعاداتها فإنّ للأنهار طقوسها وعاداتها هي الأخرى... ولون الفرات هو غير لون البحر، الزرقة غائبة، وغالباً ما تنعكس ظلال النخيل والأنوار عليها فيصبح هودجاً من البهاء...». هذه المدينة حملها الربيعي، كما يقول، إلى مدن أخرى فهو لا يستطيع التخلّي عنها. إنّها ذاكرته الذاهبة بعيداً في الزمن، تاريخه، جرحه الغائر، وشمه المحفور في جسده وفي روحه في آن... بل ربّما مضى يبحث في المدن التي زارها عن مدينته الأولى، تماماً مثل الرجل الذي يبحث في كلّ امرأة عن المرأة الأولى التّي أحبّ. عبثاً يبحث الرّاوي عن النّاصريّة القديمة، لقد اختفت مثل المدينة المسحورة تحت الرمال، برجالها ونسائها وأساطيرها وتحوّلت إلى مجرّد ذكرى بعيدة.

تعلم عبد المجيد الربيعي في مدرسة الملك فيصل بالناصرية، ثمّ دخل معهد الفنون الجميلة في بغداد، فأكاديمية الفنون الجميلة وحمل إجازة جامعية في الفنون التشكيلية. ومارس، بعد ذلك، التدريس والصحافة والعمل الدبلوماسي في لبنان وتونس. أقام في تونس حوالى عشرين سنة حيث عمل عضواً في هيئة تحرير مجلة "الحياة الثقافية" التي تصدرها وزارة الثقافة التونسية.