يتفق أهل المعرفة على القول إن عصر الحداثة بدأ بالأفول في إثر انقضاء الثلاثين المجيدة (Les Trente glorieuses)، أي العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. اصطلاح الثلاثين المجيدة من ابتكار المفكر وعالم الاقتصاد الفرنسي جان فوراستييه (1907-1990) الذي ألف كتاباً شهيراً يحمل العنوان نفسه "الثلاثون المجيدة أو الثورة غير المرئية 1946-1975" (Les Trentes Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975). في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم، شرع علماء الاجتماع يعاينون تباطؤ النمو، وانعقاد عناصر التأزم العالمي على جميع المستويات.

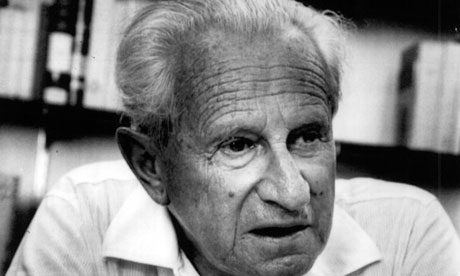

قبل ذلك الزمن، كان الفيلسوف الألماني هربرت ماركوز (1898-1979) قد انبرى يقرع العقلانية التقنية الحديثة التي أخذت تفرض منطقها الحساب الانتهازي الاستغلالي في جميع حقول الإنتاج وميادين تدبر الطاقات الإنسانية. فإذا بهذه العقلانية تتحول إلى أداة قمع وهيمنة، وتنقلب في صميم الحركة التاريخية إلى ما يخالفها، أي إلى اللا عقلانية الهوجاء. سيراً على منوال هذا النقد، أكب عالم الاجتماع الفرنسي ميشال مافزولي (1944)، في كتابه "زمن القبائل" (Le temps des tribus)، ينتقد جانباً آخر من جوانب الحداثة، ألا وهو نشوء القبائل أو العشائر المنطوية على ذاتها، المتضامنة في شبكة من التواصل الحر العابر البنى والمؤسسات والمجتمعات والأوطان، الساعية إلى الانعتاق من كل ضروب العقلانية الحديثة، الغارقة في استثمار الاختبارات الجوانية الوجدانية العاطفية النرجسية اللا عقلانية.

فرضية نشوء زمن ما بعد الحداثة

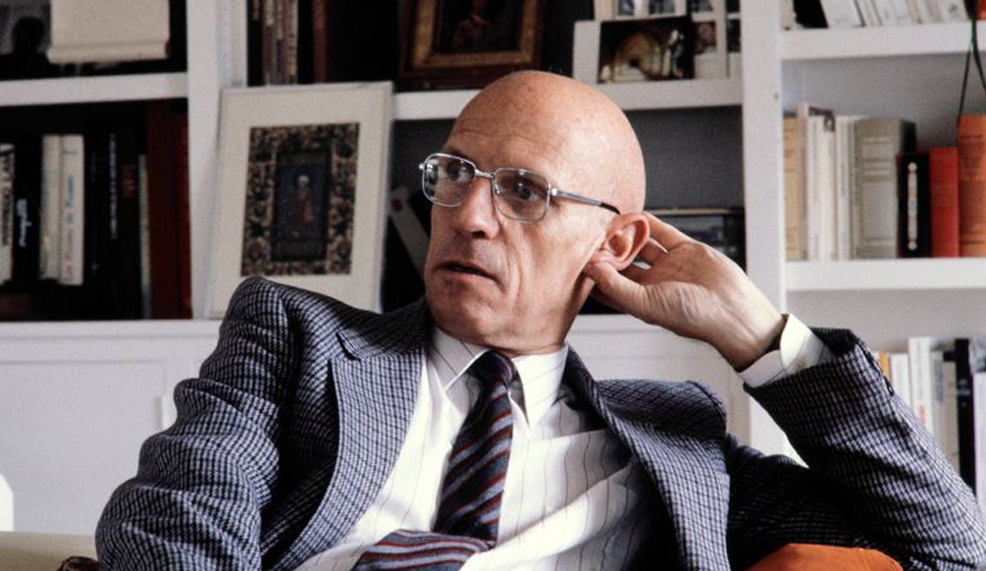

لا بد من التمييز بين مذهبين ينتسبان إلى زمن ما بعد الحداثة: الأول أدبي الميول يتصف بسمة الاستقلال الفني (postmodernisme) وينتشر انتشاراً مذهلاً في الأوساط الثقافية الأميركية، في حين أن الثاني فلسفي النزوع (postmodernité) يتسم بسمة الإبطال والإلغاء والثوران الأخلاقي التمردي وينبسط في أنحاء القارة الأوروبية. حقيقة الأمر أن حقبة الستينيات من القرن العشرين شهدت بروز تيارات فكرية تمردية، أعقبت ثورة مايو (أيار) 1968 الطلابية الفرنسية، وحملت لواء الفلسفة البنيوية التي نادى بها الفيلسوفان الفرنسيان ميشال فوكو (1926-1984) ولوي ألتوسير (1918-1990)، فطفقت تناهض الحداثة الغربية، وتحرض الجميع على العودة إلى حكمة الثقافات القديمة، لا سيما الأفريقية والآسيوية، معلنةً موت الإنسان الحديث، أي موت الذات الإنسانية العاقلة بحسب مقولات الحداثة العلمية وفكر الأنوار الأوروبية. أما الوصف الأبلغ والأخطر، فيسوقه عالم الاجتماع الفرنسي ألن إرنبرغ (1950) الذي يصف المجتمعات الحديثة بالاستقلالية الانفرادية المربكة، ويشخص أمراضها بالاستماتة في سبيل إتقان المنجز التقني. في كتابه "شعائر الإنجاز" (Le culte de la performance)، يعاين الاعتلال النفسي الذي يصيب الإنسان الحديث المنهار المحبط المنزوي، المتألم في صميم وجدانه الباطني، الخاضع لمقاييس النجاح المرهقة، المتشائم المرتاب من تطور الأحوال والمشكك في مصير الإنسانية.

أسباب نهاية الحداثة

استناداً إلى المعاينات السوسيولوجية هذه، انبرى الفيلسوف الفرنسي جان-فرانسوا ليوتار يعلن، في كتابه "الوضع ما بعد الحداثي. تقرير في المعرفة" (La condition postmoderne. Rapport sur le savoir)، نهاية الحداثة واستهلال زمن ما بعد الحداثة. أصل الكتاب تحقيق ميداني أجراه ليوتار استجابةً لمطلب حكومة مقاطعة الكبك الكندية. لا شك في أن السمة الغالبة التي تدل على نهاية الحداثة أفول السرديات الشاملة التي تدعي تفسير معطيات الواقع والوجود كلها، وتروم تسويغ حركة التاريخ وتطور الاختبارات الإنسانية وتقدم المعارف. أما الباعث على هذا الأفول، فاجتياح المعلوماتية الآلية التي غزت حقول الوجود الإنساني بأسرها. ومن ثم، فإن المجالين اللذين أصابتهما آثار هذا الأفول هما سردية الذات الإنسانية العقلانية العارفة المنعتقة من هيمنة التقليد، وسردية الروح الهيغلي المطلق، خاتم التاريخ ورمز الانتصار الفكري الأعظم.

لا ريب في أن سقوط هاتين السرديتين جر على البشرية ويلات التعثر والتشكك والارتياب، إذ طفق الإنسان يعيد النظر في صدارة العلم وصدقيته وموثوقيته، وشرع يراجع مقولات العقلانية الحديثة من بعد أن نزلت بالإنسانية أهوال الحروب الكونية المعاصرة. تستند نظرية الأفول هذه إلى فرضية واضحة يدافع ليوتار عن صحتها حين يبين أن المجتمعات الغربية المعاصرة انتقلت، منذ منتصف القرن العشرين، من طور علمي إلى آخر، وقد بدلت تبديلاً جذرياً في تصورها مقام العلم. وعليه، لم يعد ممكناً الإجماع على تسويغ معرفي كوني يصلح لجميع الوضعيات وجميع الأزمنة. ذلك بأن التسويغ المعرفي الذي كان تضطلع به المؤسسة العلمية السائدة في زمن الحداثة ما لبث أن سقط في تناقضات المرجعيات المتكاثرة في زمن ما بعد الحداثة.

يذكرنا هذا الوصف بما أتى به فوكو حين استجلى تحولات المعرفة الإنسانية على تعاقب أزمنة التاريخ. بعد أن حفر حفراً عميقاً في أصول المعرفة الغربية، وجد في كتابه "الكلمات والأشياء" (Les mots et les choses) أن علمان الثقافة الأوروبية اختبر ثلاثة ضروب من التسويغ المعرفي الإبيستمولوجي. واصطلاح علمان (savoir) من ابتكارات الفيلسوف اللبناني موسى وهبة (1941-2017) الذي استحدثه لتمييزه من اصطلاح المعرفة (connaissance). أما الخلفيات الإبيستمولوجية الناظمة الثلاث فهي: إبيستمه عصر النهضة القائمة على مقولة التشابه، وإبيستمه العصر الكلاسيكي المستندة إلى مقولة التصور، وإبيستمه عصر الحداثة المرتكزة على مقولة التاريخ. والإبيستمه (épistémè) اصطلاح يحمله فوكو معنى النظام المعرفي السائد في ثقافة من الثقافات والبنية المفهومية التي تحدد معارف هذه الثقافة. في جميع الأحوال، يعلن فوكو أن الإنسان المنبثق من عصر الحداثة آخذ في الزوال، إذ إن الشروط المعرفية التي هيأت ولادته تعطلت من جراء هيمنة قوى بنيوية غامضة تؤثر تأثيراً بالغاً في مسار التاريخ، لا سيما في حقول الاقتصاد واللغة والحياة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في مقابل البيان المعرفي هذا، يكب بعض الباحثين على تفسير أسباب العجز الذي أصاب الإنسان الحديث وأفقده القدرة على مواجهة الأسئلة الكيانية الوجودية المصيرية الكبرى التي استثارتها مباحثات الحداثة الغربية. يؤثر عالم الاجتماع الفرنسي ألن تورن (1925) الكلام على مسار مربك من مناهضة التحديث (démodernisation) أخذ ينادي به جميع الذين عاينوا آثار الإحباط النفسي الجماعي العالمي. ذلك بأن الإنسان المعاصر غدا يشكك في قيم الحداثة الغربية، وفي طليعتها التقدم العلمي المتفلت، والاستماتة المشيئية في الإنجاز الأنجح والأفعل والأخصب، وإرادة الهيمنة الكونية. من جراء مشاعر الارتياب هذه، طفق الناس يرتدون إلى منعزلاتهم الوجدانية الدافئة ويرتمون مرةً أخرى في أحضان جماعاتهم الحامية، وفي ظنهم أن الماضي المنعقد على التماسك والتضامن والتكافل يقيهم شرور التبعثر والضياع والحيرة في تخير القيمة الإنسانية الأنسب.

هابرماس مدافعاً عن الحداثة غير المكتملة

بيد أن التيار الفلسفي الذي يؤيد فكرة زمن ما بعد الحداثة لا يناصره فلاسفة آخرون ما برحوا يثقون بقدرة الحداثة على تقويم اعوجاجاتها، وتهذيب انحرافاتها، وتشذيب طفراتها، وضبط توجهاتها. في طليعة هؤلاء الفلاسفة يورغن هابرماس (1929). في بحثه الذي يحمل عنواناً ملهماً "الحداثة مشروع غير مكتمل" (Die Moderne. Ein unvollendetes Projekt)، يعلن أن العقلانية الغربية المنبثقة من عصر الأنوار ما فتئت تضطلع بمسؤوليتها الاستنارية النقدية، إذ إنها تستند إلى تصور غير دوغمائي يمنح العقل القدرة على التقويم الذاتي. ذلك بأن الأنوار الفلسفية الغربية أتاحت تسويغ التعددية الفكرية التي لا تروم أن تتجاوز واقع الكثرة الإغنائية من أجل الفوز بمعرفة شمولية إطلاقية اختتامية إغلاقية قاطعة جازمة نهائية.

يحرص هابرماس على القول إن العقل الحديث ليس عقلاً أحدي البعد، على حد تعبير هربرت ماركوزه، أي عقلاً أداتياً آلياً تقنياً فحسب، بل عقل تعبيري حر يستلهم إبداعات الفن، وعقل معياري يستنبط أصول المعاملات بين الناس. ومن ثم، فإن هابرماس لا يكتفي بنقد العقل الحديث، بل يصر على إظهار مفاعيل الحداثة في بناء عقلانية نقاشية تسعى إلى تسويغ قرارات الناس بواسطة المباحثة الحرة العادلة المسؤولة الرامية إلى تجديد عقد الانتماء الإيجابي الفاعل إلى المجال العمومي المشترك. وحده العقل التواصلي يجعل الحداثة مستمرةً في تأثيرها البناء المثمر في وعي الإنسان فرداً وجماعة. ذلك بأن العقلانية لا تدل على اكتساب المعرفة فحسب، بل تهذب في الإنسان الحديث المقدرة على الكلام التشاركي والفعل التواصلي اللذين يتيحان له أن يستخدم المعارف استخداماً حصيفاً صائباً.

وعليه، فإن هابرماس لا يؤله النظام الديمقراطي بحد ذاته، ولكنه يعتقد أنه ما برح الأفق الثقافي الناظم في المجتمعات الحديثة. إذا كانت الحداثة، في نظره، مشروعاً غير مكتمل، فلأنه يجب علينا أن ننصرف إلى تقويم الديمقراطية من الداخل وتهذيبها بقواها الذاتية، لا بواسطة أيديولوجيات استبدادية عقائدية، سواء كانت قومية أو دينية. ينطوي العقل الحديث على بنية متعددة الجوانب تتيح له أن يفصح عن متطلباته المعرفية في وجوه شتى، إذ لا يكتفي بالبحث عن الحقيقة في سياق الاستقصاء التجريبي المحض، بل يعمد إلى قياس صدقية المساعي التي تجعلنا نعامل بعضنا بعضاً من أجل الفوز بشروط الحياة الصالحة المفيدة الهنية. ولكن بما أن البعد النحوي في الفعل التواصلي لا يكفي من أجل التحقق العادل من صحة هذه المساعي، لا بد من استنباط معالجات براغماتية تجريبية نتناول بواسطتها أصناف المناقشات الجدلية الناشطة بين أفراد المجتمع حتى نتبين أنماط منطق التسويغ الذي تدافع عنه الذات الفردية في مواجهة الذات الفردية الأخرى. ومن ثم، نحمي الناس من السقوط في محنة الخضوع للمعالجة التقنية المحض التي تدعي فض الخلافات بواسطة الائتمار الأعمى برأي أهل الاختصاص العلمي. والحال أن الحكمة الأخلاقية والروحية تنطوي على إلهامات سديدة ترشد الناس إلى السبيل الأقوم من أجل صون شروط الحياة الإنسانية الصالحة.

سبيل التحقق من حداثة الإنسان المعاصر

يجرؤ عالم اجتماع العلوم والفيلسوف الفرنسي برنو لاتور (1947) فينكر على الإنسان الدخول الصريح في الحداثة. في كتابه "لم نكن أبداً حديثين" (Nous n’avons jamais été modernes)، يعلن أن العالم غير موجود في موضوعيته الخارجية الجامدة، إذ إن الأشياء التي ينطوي عليها تغيرت تغيراً جوهرياً، فتحولت إلى أشياء هجينة ملتبسة القوام لا تنتسب إلى حقل التناول العلمي أو التقني. ومن ثم، انقلبت إلى وقائع اختلاطية تقترن فيها الثقافيات والسياسيات والاقتصاديات بعضها ببعض. والحال أن خطاب الحداثة العقلاني لا يتيح لنا أن نتناولها في تشابك عناصرها الملتبسة، بل ما برح يفصل بينها فصلاً يضر بقوامها المعقد المغني، إذ يخضعها للثنائيات العتيقة المفترضة بين الطبيعة والثقافة، بين الطبيعة والتقنية، بين لا إنسانية العلم وإنسانية المجتمعات، بين العلوم الوضعية والعلوم الإنسانية، بين الإنسان العالم والإنسان السياسي. لذلك يعتقد لاتور أن مثل الفصل المرضي هذا لا ينتسب إلى الحداثة الحق، إذ لا يتيح لنا أن ندرك لطائف الاشتباك الناشط بين هذه الوقائع والمتجلى في الفاعل-الشبكة، أي في إعراض الفعل عن الوعي وانتسابه إلى الشبكة الأرحب. حقيقة الأمر أننا لم ندخل في الحداثة ولم نلتزم برنامجها الذي يملي علينا أن تستقل المعرفة وتنعتق من سطوة الاجتماعيات والسياسيات. ليس لنا أن ندعي الحداثة ما دمنا لا نستطيع أن نقبل أن العالم الذي نحيا فيه أضحى مؤلفاً من ترابط الحقائق البشرية والوقائع الهجينة، أي من شبكات الترابط الاجتماعي التقني المعقدة التي لا سبيل إلى فصلها أو عزلها.