ثمة شريكان في مقتبل العمر يعيشان في شقة مقابلة لشقتي. نافذة مطبخي تطل مباشرة على غرفة جلوسهما. وخلال السنة الفائتة غدوت معتادة على إيقاعات عيشهما اليومي. فحين أحضر القهوة، عند السابعة صباحاً، لا يكونان قد استيقظا بعد. وفي الوقت الذي أذهب فيه للنوم أراهما يشاهدان شيئاً على شاشة اللابتوب (يوجد في بيتهما تلفزيون، لكنه معطل على ما يبدو، لأنهما لا يستخدمانه أبداً). ولو اعتمدنا الخيال السينمائي هنا، فقد كنت موشكة على مشاهدة جريمة تحصل أمام عيني.

الإغلاق والحجر الصحي حولانا جميعاً إلى جواسيس. وسواء كنا مشاهدين على نحو عفوي، أو متطفلين، فقد منحتنا الجائحة ما يكفي من وقت وضجر للقيام بذلك، أو أنها استدعت "ضوءاً أخضر" (سماحاً) من الحكومة يخولنا ممارسة أوقح تطفلاتنا. وها قد عاد الأمر إلى منطلقاته الأولى، ومن دون أخبار عاجلة نتبلغها من أحبائنا (أو مبغضينا) عبر منصات التواصل الاجتماعي: عروض مباشرة تحدث (أمام أعيننا) من الحياة الواقعية خلف ارتعاشات الستائر. وذاك استدعى اعتبار "امرأة خلف النافذة"، الفيلم الموعود الذي طال انتظاره والذي يعد من أحدث نتاجات "نتفليكس"، عملاً يلائم "اللحظة".

ويمثل العمل التشويقي المذكور، الذي أدرج ضمن خدمات "نتفليكس"، اقتباساً من رواية واسعة الانتشار كتبت تحت اسم مستعار هو "إي جي فين" (المعروف أيضاً باسم دان مالوري، المؤلف الذي تضم حياته الواقعية منعطفات أغرب حتى من قصصه المتخيلة – والمحرر السابق في مجلة "نيويوركر" الذي فجر فضيحة فيها سنة 2019، إذ اتهم بادعاء إصابته بسرطان الدماغ وبالتبول في فناجين كان يتركها بمتناول مديره في مكتب الأخير).

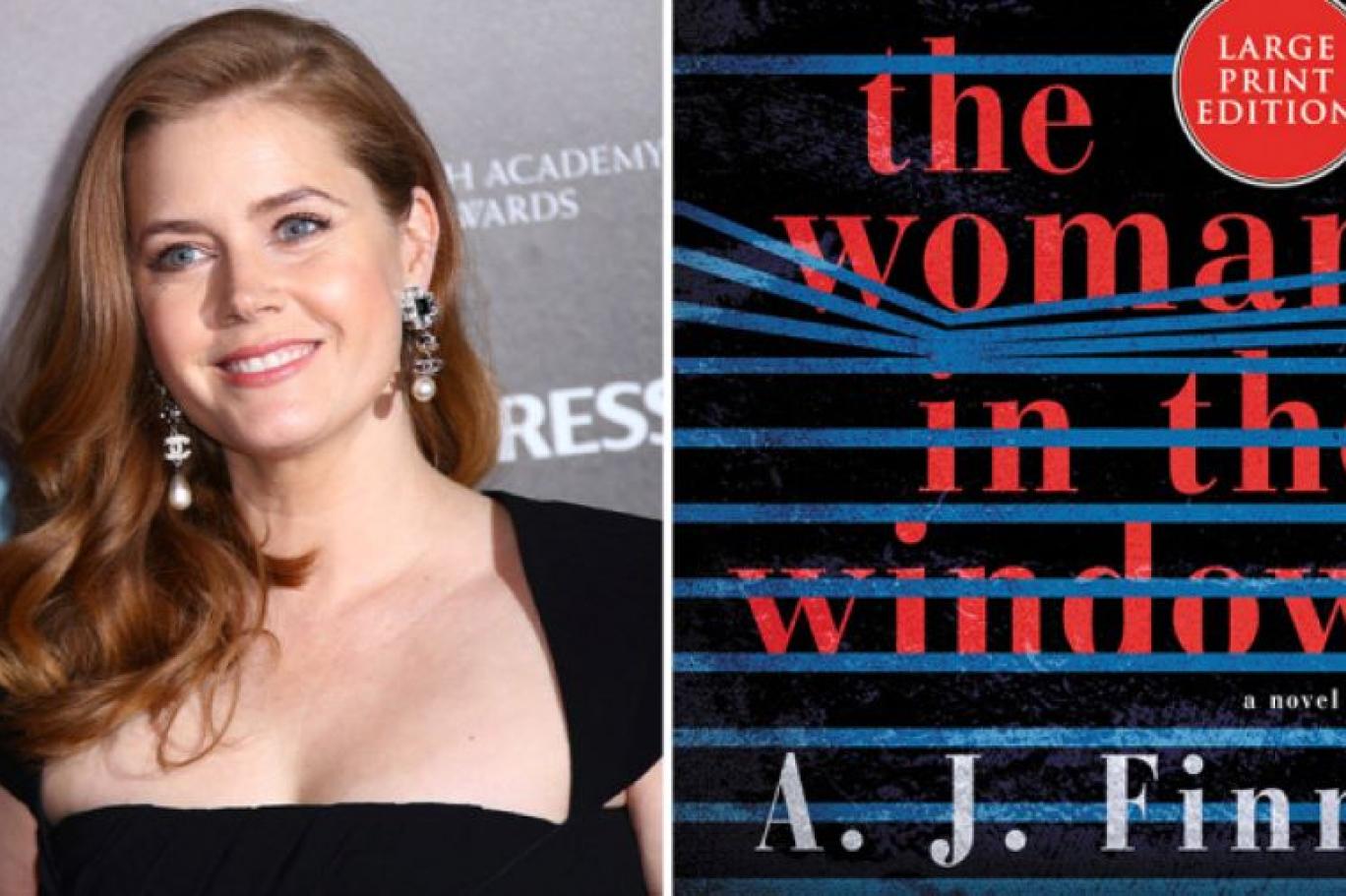

و"امرأة خلف النافذة" من بطولة الممثلة الغرائبية إيمي آدامس، في دور آنا فوكس، الطبيبة النفسية المعالجة للأطفال، التي راحت، أخيراً، تعاني، وبشكل حاد، من رهاب الأمكنة العامة والمفتوحة (الأغورافوبيا). وداخل جدران البناية ذات الطبقات الخمس والحجارة البنية في مانهاتن، حيث تسكن آنا وتحجر نفسها، تقوم باستهلاك كميات كبيرة من النبيذ الأحمر ووصفات الأدوية. ثم لا يلبث مكان الحجر ذاك الذي تفرضه على نفسها، أن يغدو شرفة للمراقبة حين تبدأ باستخدام كاميرا متطورة للتجسس على جيرانها الجدد في الشقة رقم 101. وهنا يمكن القول، إنه على الرغم من تأقلم أكثرنا على نحو مقبول مع عدسة الـ"آيفون"، إلا أن تماثلات معينة بين آنا وبيننا خلال مرحلة الإغلاق، تغدو في هذه اللحظة ماثلة للعيان. وذاك على الأقل ريثما تشهد الطبيبة النفسية الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها صديقتها جاين (جوليان مور) على يد زوجها (غاري أولدمان، الذي يبالغ هنا في أدائه على نحو غير معهود). أو أن هذا الحدث على أقل تقدير يمثل ما تعتقد أنها شهدته– كون أقراص الأدوية التي تتناولها يمكنها التأثير كثيراً على دماغها، الأمر الذي جعل أحد المحققين فيما بعد يوجه اللوم لها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن على الرغم مما يوحي به "امرأة خلف النافذة" من مواءمة للحظتنا الراهنة، فإنه في الحقيقة يقع ضمن إرث مديد من أفلام التلصص. فالسينما على الدوام كانت مدركة لميولنا التلصصية. وهي في الواقع اعتمدت على تلك الميول. إذ ألسنا جميعاً متلصصين ومراقبين لحيوات أشخاص غرباء حين نقصد المسرح؟ والأمر لا يختلف كثيراً حتى لو كان أولئك الغرباء أشخاصاً متخيلين.

منذ عام 1954، كل فيلم تلصص كان يقارن على الفور بعمل ألفريد هيتشكوك الكلاسيكي، "النافذة الخلفية"Rear Window – المقتبس من قصة قصيرة لكورنيل ولريتش كتبت سنة 1942. ويلعب جايمس ستيوارت في هذا الفيلم دور جيف جيفيريس، المصور الفوتوغرافي الذي يغدو فجأة معطوباً في بيته، إثر حادث يقعده على كرسي نقال ولا أنيس له سوى جيرانه الغرباء. وكل نافذة في البناية المقابلة التي يفصلها فناء عن بنايته تغدو بالنسبة لجيف مسرحاً مصغراً قائماً بذاته. فهناك الدراما الرمنطيقية الصاخبة في شقة الآنسة "لونليهارت". وأيضاً هناك دراما بالوعة المطبخ على بعد نافذتين، حيث يندب مؤلف موسيقي حظه المهني العاثر. أما الحدث الأبرز في تلك النوافذ، فتمثل بما وقع خلف نافذة شقة ثورالد، حيث اقتنع جيف، لرعبه (أو لمتعته)، بأن الزوج (ثورالد) أقدم على قتل زوجته.

وتقوم حركية كاميرا المخرج (هيتشكوك) بمحاكاة وجهة نظر بطل الفيلم (جيف)، فتدخل الجمهور بأنشطة جيف التلصصية، التي تبقى أنشطة كريهة بعض الشيء من الناحية الأخلاقية، على الرغم من مساهمتها في النهاية بحل لغز الجريمة. فمراقبته من كثب راقصة الباليه، الشابة الشقراء التي يلقبها بالآنسة "تورسو"، تبلغ حداً مقززاً على نحو خاص.

ومن خلال ما يشاهده جيف (بتلصصه)، وعبر بعض الخيارات المريبة أخلاقياً التي يعتمدها، يضيء "النافذة الخلفية" على الشقوق والطبقات المحجوبة خلف أسيجة البيوت في أميركا منتصف القرن العشرين. وتلك رسالة عاد وتلقفها، بعد نحو 30 عاماً، فيلم آخر، هو من أبرز أفلام التلصص في السينما الحديثة، "المخمل الأزرق" Blue Velvet. إذ إن فيلم التشويق الاستفزازي هذا، والسوداوي المحدث الذي صنعه ديفيد لينش سنة 1986، يبدأ من لحظة تلصص واختلاس نظر تودي بتلميذ مدرسة منضبط (كايل ماكلاشلن) للانخراط في مجموعة أنشطة سادية خفية، تبرز نفسها على سطح الصورة المثالية الرائقة لمدينته الصغيرة.

وفيما لم يجر التطرق إلى مسألتي الانفعال السلبي والتواطؤ إلا لماماً في "النافذة الخلفية" (هيتشكوك)، فقد جاءت هاتان المسألتان لتمثلا بيت القصيد في فيلم "المحادثة"The Conversation. إذ يقوم هذا الفيلم التشويقي البسيط (المحادثة)، الذي صنعه فرنسيس فورد كوبولا سنة 1974 (للمصادفة كتب كوبولا أيضاً وأخرج الفيلم الخفيف، "عري" nudie، حول شخصية متلصص بائس يدعى "ذا بيبر" سنة 1960) بوضع مشاهديه عند منعطف يلتقي فيه التلصص، بجنون الارتياب (البارانويا). ويلعب جين هاكمان دور البائس هاري كول، خبير المراقبة الذي يستعان به (مقابل أجر) للاستماع إلى محادثات خاصة (تجري بين أشخاص). ويواجه كول تأنيب الضمير حين يشتبه بأن يكون الشريكان الخائضان في علاقة جنسية، واللذان يتجسس على أحاديثهما، مقابل أجر، معرضين للقتل. ويسائل هذا الفيلم الموقف السلبي الذي نتخذه، نحن المشاهدين، كمتلصصين. وندرك أن تطفل هاري وتجسسه أديا مرة إلى موت امرأة وطفلها. وفي مشهد مبكر في الفيلم يتلو هاري اعترافه ذاك أمام كاهن: "أنا لا أتحمل أي مسؤولية (في الحادثة). إنها ليست مسؤوليتي. عن تلك الأمور وعن جميع خطاياي السابقة، أنا آسف من أعماق قلبي". لكن لماذا الأسف والاعتذار إن لم يكن المرء مسؤولاً؟

والفيلم لم يأت لتناول (فضيحة) "واترغايت" (السيناريو الأولي منه اكتمل سنة 1970، قبل سنتين من انكشاف فضيحة نيكسون أمام الرأي العام الأميركي)، بيد أنه تطرق إلى المخاوف التي كانت شائعة في السبعينيات إزاء مسألة الخصوصية (خصوصية الأفراد). وسرعان ما تطور شعور الذنب المستشري عند هاري وإحساسه الزائد بالمسؤولية إلى "بارانويا"، أو جنون ارتياب – إذ إنه خشي، كمراقب محترف، تحوله الفجائي إلى مراقب (أي واقع تحت المراقبة). وهو طوال الفيلم يذهل من مدى هشاشة خصوصيته. فصاحب البناء الذي يؤجره شقته، يتمكن بسهولة من الدخول إلى هذه الأخيرة، ويترك له هدية بمناسبة عيد ميلاده. وعلى الرغم من سهو هاري عن رنين هاتفه، فإن صاحب البناء، وزبون آخر من زبائن هاري، يتمكنا من الوصول إليه (واختراق خصوصيته). وقد جرى فتح صندوق بريده وقراءة رسائله. ويظهر كوبولا في هذا الفيلم مدى عقم التحصن ووهن الخصوصية. "نحن سنستمع إليك" هي آخر جملة يسمعها مشاهدو الفيلم قبل رؤيتهم هاري محطماً شقته ومحاولاً القبض على حشرة، قد لا تكون موجودة أصلاً.

كثيرون منا في هذه الأيام يعتبرون المراقبة المستمرة (لما نقوم به وما يجري حولنا) أمراً مفروغاً منه. كما أننا نقدم على وضع لاصقات صغيرة نحجب بها كاميرات كمبيوترنا المحمول، كما سبق وسلمنا بحقيقة أن "سيري" Siri هو جهاز تنصت، وتلقفنا الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لطعام الكلاب الذي تحدثنا عنه مرة، قبل بضعة أيام. لكن حتى مع هذا، وبموازاة عيشنا الحديث اليوم، استمرت أفلام التلصص في لعب دورها كوسيلة مناسبة لتوريط جمهورها ومشاهديها في "الفعل" (فعل التلصص)، وفي تعرية الطبقات التي تحجب الواقع المفترض، بغية كشفه. خذوا مثلاً في هذا السياق فيلم "كاشيه" Caché (محجوب)، العمل التشويقي المحبوب جداً الذي صنعه سنة 2005 مايكل هانيكي، والذي يمثل انتصاراً للتلصصية الحديثة. يبدأ "كاشيه" بمشهد ثابت طويل لمنزل كبير في باريس، لا تظهر تفاصيله. ثم لا يلبث أن يظهر عنوان الفيلم بخط أبيض صغير. لا شيء استثنائياً حتى الآن. تخرج امرأة من المبنى، لكن الكاميرا تبقى مثبتة على البيت، فيما المرأة تغادر الإطار. ويمضي الوقت، ومزيد من الوقت، إلى أن يبدأ رجل وامرأة بالكلام. "أين كانت" يسأل الفرنسية. ونكتشف أن ما نشاهده هو الشيء نفسه الذي يشاهده الرجل والمرأة: شريط فيديو أرسل لهما، وفيه يظهر بيتهما. أحد الأشخاص أعطاهما الشريط كي يعرفا أنهما تحت المراقبة. والآن، نحن جميعاً (المشاهدون والرجل والمرأة) نشاهدهما وهما تحت المشاهدة (أو المراقبة).

وترد فجأة، مرات عديدة خلال الفيلم، تنويعات على هذا المشهد الافتتاحي. ويغدو تعلم التمييز بين ما هو على شريط، وما هو "حقيقي"، امتحاناً للذاتية التي تتجسد كشعور دائم بالمراقبة. وحتى المشاهد "الحقيقية" صممت كي توحي بأن هناك، ربما، من لا يزال يراقب. وبهذا يقوم "كاشيه"، عبر استلهامه صفحة من "التوراة الهيتشكوكية"، بتركيب شخصية من الكاميرا بحد ذاتها. فبدل أن تمدنا هذه الكاميرا بالمعلومات، تغدو، بحركيتها، مبهمة وخادعة إلى أقصى حد.

في سياق هذه الفتوحات السينمائية بذلك الوقت، فإنه من المخيب اليوم أن نرى "امرأة خلف النافذة" رامياً كرة التلصص بهذا الشكل الركيك، على الرغم من توقه لاحتلال موقع ضمن ذاك النمط من الأفلام المشوقة (أفلام التلصص). في مشهده الافتتاحي يظهر مقطع من فيلم هيتشكوك "النافذة الخلفية"، على شاشة تلفزيون، كما تظهر لقطات مشوشة من كاميرات مراقبة أمنية يتخللها أشخاص غرباء. وتظهر ثم رسومات بشكل عين تقحم بين مشهد وآخر. بيد أن الفيلم لا يقدم شيئاً إضافياً يتجاوز الدعوة المجازية التي يوحي بها: "هاي، انظروا إلي! أنا أيضاً فيلم تلصص". إذ إن القصة التي يقدمها لنا تبدو أقرب إلى "التشويق المنزلي الرائج"، على الرغم مما عاناه سلفاً هذا الاتجاه من "تكلس" (استنفاد للاحتمالات) بعد سبع سنوات فقط من فيلم "الفتاة الراحلة" Gone Girl.

يشغل "امرأة خلف النافذة" نفسه في السعي إلى التموضع ضمن نمط أفلام التلصص من دون أن يقدم شيئاً يذكر في هذا السياق. إذ بعد ساعة و45 دقيقة من المشاهدة المضجرة، قلت في نفسي إن الشاب والشابة في الشقة المقابلة ربما يمنحاني تسلية أكبر. أعتقد أن علي الاستمرار بمشاهدتهما.

© The Independent