ملخص

تعالج الكاتبة والروائية مارزارين بنجو في كتابها "العيش من دون" ظاهرة النقص التي تعتمدها المؤسسات في السياق الاستهلاكي، كاشفة ان النقص يعني أيضا الزيادة. وتجعل من القضية إشكالية فلسفية ليس على مستوى تحديد جوهر الإنسان وانتظاراته وآماله وعلاقاته مع الآخر وحسب، بل أيضاً على مستوى اجتماعه الاقتصادي وتبادلاته.

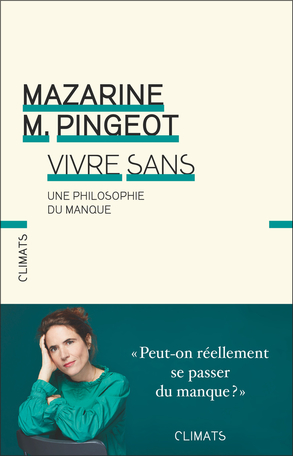

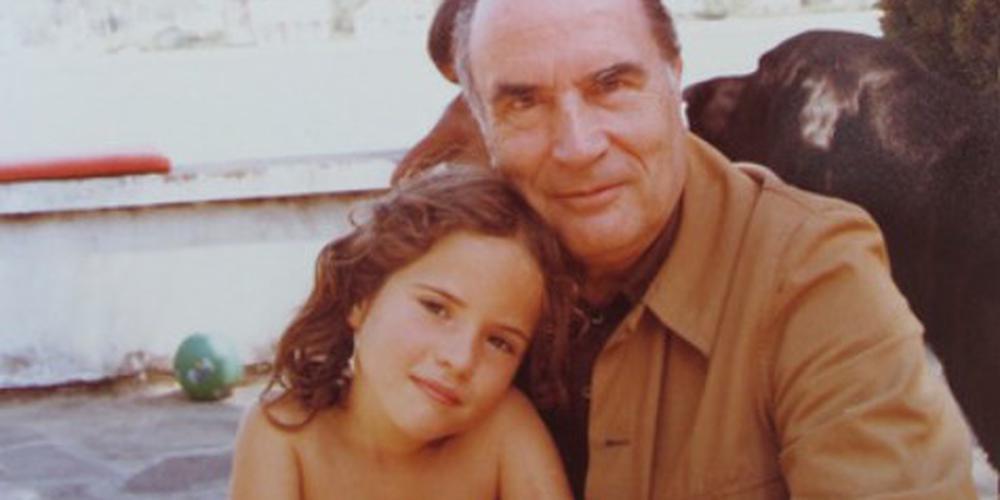

تطرح الكاتبة والروائية الفرنسية مازارين بينجو (ابنة الرئيس السابق الراحل فرنسوا ميتران) في كتابها "العيش دون"، الصادر حديثاً في باريس (فلاماريون، "كليما"،2024) إشكالية فلسفية ترتبط بموضوع النقص الذي يحتل مركز الصدارة، ليس على مستوى تحديد جوهر الإنسان وانتظاراته وآماله وعلاقاته مع الآخر وحسب، بل أيضاً على مستوى اجتماعه الاقتصادي وتبادلاته المختلفة. فما النقص؟ وهل يمكن للإنسان حقاً أن يعيش من دون النقص ومن دون افتقاد بعض الأشياء أو بعض الأشخاص أو بعض المعنى في حياته؟ ما الذي يعنيه بالضبط مفهوم "النقص" الذي وجد اليوم في مصطلح "دون" تعبيره الأمثل؟

ينطلق كتاب مازارين بينجو من ملاحظة مفادها إن مصطلح "دون" الذي بدأ يظهر بكثرة على أغلفة المواد الاستهلاكية، أصبح مصطلحاً رائجاً لا يمكن الاستغناء عنه في مجال التسويق. فكثرٌ هم الذين يشترون حلوى من "دون" سكر، وكعكاً من "دون" سعرات حرارية، وخبزاً من "دون" غلوتين، وحليباً من "دون" لاكتوز، وسجائرَ من "دون" نيكوتين، ومستحضراتٍ مختلفة من "دون" زيت النخيل المهدرج... لدرجة أن المرء قد يتساءل كيف يمكن لصناعي أو لتاجر أن يبيع مُنتجاً ما من خلال التشديد على ما لا يحتويه. ولعل هذه ال"دون" المعلنة تحيل بحسب بينجو، في مفارقة ظاهرة، إلى بعض "الزيادة".

ذلك أن سعر المنتوجات الموسومة ب "دون" أغلى بكثير من المنتوجات العادية التي قد تحتوي على مواد أكثر، والتي يبرّر التجّار غلاءها، كالخضار والفاكهة العضوية، باللجوء في إنتاجها إلى طُرق أكثر أخلاقية، وبالتالي أقل إنتاجية وضرر على الصحة والبيئة من المنتوجات الزراعية والصناعية الأخرى التي لا يُراعى في إنتاجها التلوث البيئي وتواجد متبقيات الكيماويات والتي تصل الى المستهلك بمستويات تتخطى المعايير المقبولة؛ صحة وبيئة تنعتهما الكاتبة بالسلبية، بمعنى أن تسويقهما يعتمد على ضمان عدم وجود مواد مؤذية فيها، يؤكدها تعبير "دون". وترى الكاتبة أنّ بفضل هذه الخدعة، أصبح النقص شيئاً ذا قيمة. إذ تحول من معطىً سلبي إلى رغبة إيجابية يتطلع كل إنسان منا إلى تحقيقها بهدف "الامتلاء".

من هذه الزاوية تعيد مازارين بينجو وهي ابنة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران من عشيقته آن بينجو المولودة سنة 1974 والتي ظل وجودها مخفيًا لفترة طويلة، قراءة تاريخ الفكر الفلسفي، مموضعةً إياه بين حديّ النقص والامتلاء، والرغبة والعدم، كاشفةً من خلال تفكّرها في مسار المجتمعات الاستهلاكية المعاصرة عن أبعادٍ ميتافيزيقية حوّلت هذه الحجة التسويقية الجديدة إلى "محاولة لإعطاء معنى" للحياة، من قبل بعض الأفراد الذين يحاولون التمتع قدر الإمكان بوجودهم من دون الاحساس بالذنب من جرّاء سلوك استهلاكي قد يلحق الضرر بصحتهم وبالبيئة. ولئن أصبحت هذه ال "دون" سبيلهم الوحيد للاستهلاك الفاضل وللمساهمة في استدامة الثروات وإنتاج السلع القابلة للتدوير وحفظ كوكب الأرض من التلوث ومن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تُسهم كثيراً في الاحترار العالمي وتغيُّر المناخ، فإنها كرّست برأيها حداثة نجحت في تكييف اقتصاد السوق مع التهديد البيئي، إذ باتت تُسوّق هذه "ال "دون" خشبةَ خلاصٍ وجودية، يكاد أن يكون احترامها مرادفاً للتعبير عن حياة "أكثر" امتلاءاً.

هذا ما حمل مازارين بينجو على الاعتراف أن "النقص" الذي يحدّد الإنسان قد بات اليوم "مفقوداً" ولعله "ينقصنا"، فهو يحرّك الإنسان نحو تمام إنسانيته ويؤهله لإعادة صياغة واقعه في تجاوز دائم للوجود. لكن، هل انتفاء النقص يعني أن الكينونة الإنسانية ستتحول إلى امتلاء على غرار العالم الافتراضي حيث لا وجع ولا معاناة ولا موت، بل إيجابيات خالصة؟

الإشكالية الفلسفية

هذه هي الإشكالية الفلسفية التي تتابع مازارين بينجو التفّكر فيها في إطار درسها وتحليلها لمجتمعات الوفرة والإفراط، التي تسببت في تجاوزاتها الاستهلاكية بمشاكل انعكست على صحة الإنسان وبيئته وانتشرت فيها الوفرة بسرعة ضاهت سرعة النقص نفسه. ذلك أن المجتمعات الرأسمالية والاستعراضية واقتصادات السوق التي وصفها غي ديبور (1928-1994) والتي نجحت في جعل الإنسان المعاصر يعاني من إفراط الوفرة، استطاعت في الوقت عينه تحويل "النقص" إلى فائض، بحيث بات لفظ "دون" الذي يوسم به عادة الشيء الناقص أو المنحط عن غيره أو القاصر عن بلوغ غايته والمُستعمل في سياق دلالات وظيفية بمعنى "بلا"، أو "من غير"، مرادفاً للامتلاء وللمزيد. بتعبير أوضح، تقول بينجو إن غياب بعض المكونات في تركيبة منتج معيّن منح هذا المنتج قيمة إضافية. وبما أنه ليس بوسع الجميع استهلاك منتجات زراعية عضوية أو صناعية خضراء موسومة أغلفتها بعبارة "دون"، انحصر هذا "الاستهلاك الأخلاقي" بقلة عزيزة استطاعت تحمّل تكاليف هذا الخيار المادي الباهظ.

لكن إن امعنا النظر في الأمر، وجدنا أن هذا الاستهلاك الذي يتضمن نوعاً من الزهد، قد تحوّل في الوقت نفسه إلى طريقة "لاستهلاك اللااستهلاك"؛ عبارةٌ نحتتها مازارين بينجو لوصف ما تسميه "الخدعة الرائعة" التي استطاع من خلالها المنطق الرأسمالي تحويل النقص في كينونة الإنسان وأنطولوجيته إلى نقص في الامتلاك.

في هذا السياق تستعين الكاتبة على تتالي صفحات كتابها بأقوالٍ لحنة أرندت (1906-1975) شدّدت فيها على أن "العمل والاستهلاك هما مرحلتان أساسيتان في دورة الحياة البيولوجية". ولما كان الإنسان بحسبها غير قادر على الخروج من هذه الدائرة التي تتجدد بذاتها، فإن احتياجاته خلقت النقص، والاستهلاك عمل على تلبيتها. ولكي يستطيع الإنسان الاستمرار في تلبية كل احتياجاته كُتب عليه العمل. غير أن تلبية الاحتياجات ليست مجرد إشباع رغبات بيولوجية. فالرضيع الذي يطلب ثدي أمه، لا يرغب فقط بسد جوعه. إن طلبه يحمل في طياته حاجات أخرى تتعدى شبع الجسد. وتقول مازارين بينجو إن أسطورة بروميثيوس الذي سرق النار الإلهية ومنحها للبشر، شددت على تعريف الإنسان كائناً متحرّراً من الدورة البيولوجية. غير أنه في الوقت عينه مخلوق ضعيف، عارٍ ومجرّد من كل الصفات الجسدية الضرورية للبقاء على قيد الحياة، على عكس سائر الحيوانات التي وزّع عليها ابيمثيوس المهارات والمواهب، كالسرعة في العدو، والرؤية عن بعد، والسمع من مسافات بعيدة، والفراء للدفء، والأسلحة المختلفة للدفاع عن النفس كالقرون والأنياب، إلخ.، دون التفكّر مسبقاً بتقسيمها بالعدل والقسطاس على سائر الكائنات الحيّة.

وتوّضح بينجو أن هذه الأسطورة التي بيّنت العروة الوثقى بين الإنسان والنقص دفعت بروميثيوس أمام الخطأ الجسيم الذي اقترفه شقيقه إبيميثيوس حين استثنى الإنسان من هذه المهارات الطبيعية، إلى إيجاد طريقة يضمن من خلالها بقاء هذا الكائن على قيد الحياة. ولعله في حلّه المسألة عن طريق سرقة نار هيفايستوس وإعطاء قبس منها للبشر قد غيّر الشرط الإنساني برمتّه وأدخله في عالم رمزي قرّبه من مصاف الآلهة.

ثم تتابع بينجو تحليلها قائلةً إن الحضارة قد ولّدت لدى الإنسان احتياجات جديدة، بعضها مصطنع وغير ضروري. ولما كانت ماهية الإنسان الموسومة بالنقص تدفعه باتجاه تلبية احتياجاته بطريقة تؤمن له شيئاً من اللذّة والبعد عن الألم، على ما يقول الفيلسوف الهلنستي أبيقور، فإن تصنيف هذه الاحتياجات أصبح من هذه الزاوية ضرورياً لتعلم عدم الرغبة في كل ما يسبب الاضطراب والمعاناة، والاكتفاء بتلبية الاحتياجات الضرورية التي تضمن وصول البشر إلى"الأتاركسيا"، أي تلك حالة من اللاهوى والهدوء التام، والتي لا تتحقّق إلّا بخلو الجسم من الآلام والرّوح من الاضطراب. لذا كان على الحكيم ألا يجعل أمله في السعادة محصوراً في تلبية نواقصه واحتياجاته الجسدية، بل في التسامي إلى أفق اللذّة العقليّة.

تنافست هذه الدعوة الأبيقورية إلى عدم المعاناة والإحساس بالنقص مع رؤية كاليكلس، خصم سقراط القوي وأحد أبطال محاورة "جورجياس" الأفلاطونية، الذي دافع عن أطروحة مفادها أن غياب الرغبة والنقص يعني الموت. ولما كان الحجر وحده لا يرغب، كُتب على الإنسان تجديد رغباته باستمرار على صورة "الدنان المثقوبة" التي لا قرار لها والتي تعبّر بشكل مثالي عن ماهية الحياة الإنسانية الموسومة بالنقص.

وتتابع بينجو تحليلاتها لتؤكد أن الإنسان يعرف أنه كائن ناقص ومحدود، وأن نقصه يترافق مع قلق وجودي عبّر عنه باسكال في خواطره حين قال إن الإنسان يراع تائه في وسط رحب، ضائع في زاوية من زوايا الكون، ليس له سوى الترفيه والتسلية للخروج من مأزقه الوجودي. فهل من تسلية واستمتاع أعظم من الاستهلاك اللانهائي الذي يقترحه النظام الرأسمالي؟

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتتساءل مازارين بينجو إن كنا نشهد اليوم على انزلاق البشرية من الكينونة إلى الامتلاك. ذلك أن نقصنا الأنطولوجي قد وجد له في المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي الذي يشدد على نقص الأشياء مخرجًا لائقاً. ولئن لم يعد الأمر متعلقاً بسدّ النقص البيولوجي، فإن المسألة تدور حول النقص الرمزي الذي يُعبّر عنه القلق المرافق لوجودنا.

في هذا السياق يندرج استشهاد بينجو بدراسات الفيلسوف وعالم الاجتماع البولوني زيغموند باومان (1925-2017) الذي تناول في معظم كتبه تحوّل المجتمعات الإنسانية الحديثة من مجتمعات منتجة إلى مجتمعات مستهلكة، والذي شدّد على أن " البعد الروحي"، وهو هبة تولد مع الإنسان، قد صودر من قبل آليات السوق التي أعادت استخدامه "لتزييت عجلات اقتصادها الاستهلاكي المفرط". لذا كان سؤال كتابها يدور حول ما يمكن فعله للانعتاق من هذه الحلقة الاستهلاكية المفرغة، حيث كل شيء يخضع لمنطق السوق والرأي عام، الذي تساهم في تأبيده وسائل الإعلام من خلال الإعلان والإشهار.

على هذا المستوى من التحليل، تتحدث مازارين بينجو عن الإيمان بشقيّه الديني الأصولي والعلمي التكنولوجي ومطلقاتهما فيما يتعلق بقبولنا نقص كينونتنا، والبحث عن طرق خلاص أخرى غير الطرق الاستهلاكية؛ طرق تعيد الاعتتبار لنقص كياننا الأصلي الذي يدفع الإنسان نحو البحث عن معنى لوجوده والذي يحرّك إبداعه وتساميه ورغبته العاطفية والميتافيزيقية.

يخلص كتاب بينجو إلى القول إنه إلى جانب رغبة التملك والتمتع، ثمة في الإنسان رغبة لا شيء يشبعها، تعود في جذورها إلى هذه العلاقة المتوترة بين المحدود واللامحدود، ولعلها تتغذى من استحالة إشباعها ولو استهلكنا كل المنتوجات الموسومة ب "دون"، والمهووسة بالتحسين المستمر للحياة، التي أصبح عيشها بشكل أفضل شغفًا جماعيًا وهدفًا أسمى.

صحيح أن ال"دون" أحدثت تغييرات مُهمة في طبيعة المجتمع الاستهلاكي الذي زادت مطالبه فيما يتعلق بعلامات الجودة واحترام المعايير البيئية والأخلاقية في الإنتاج، لكن هذه التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين المعاصرين الساعين وراء الاستهلاك المسؤول ارتبطت على ما تقول الكاتبة بنموذج جديد قائم على تحسين الوعي وإعطاء الأولوية للكينونة.

باختصار، يستحق كتاب مازارين بينجو القراءة والترجمة إلى اللغة العربية التي تفتقد مكتبتها إلى دراسات تتناول من زاوية فلسفية بنية وآليات عمل المجتمع الاستهلاكي وانعكاساته على الماهية الإنسانية.