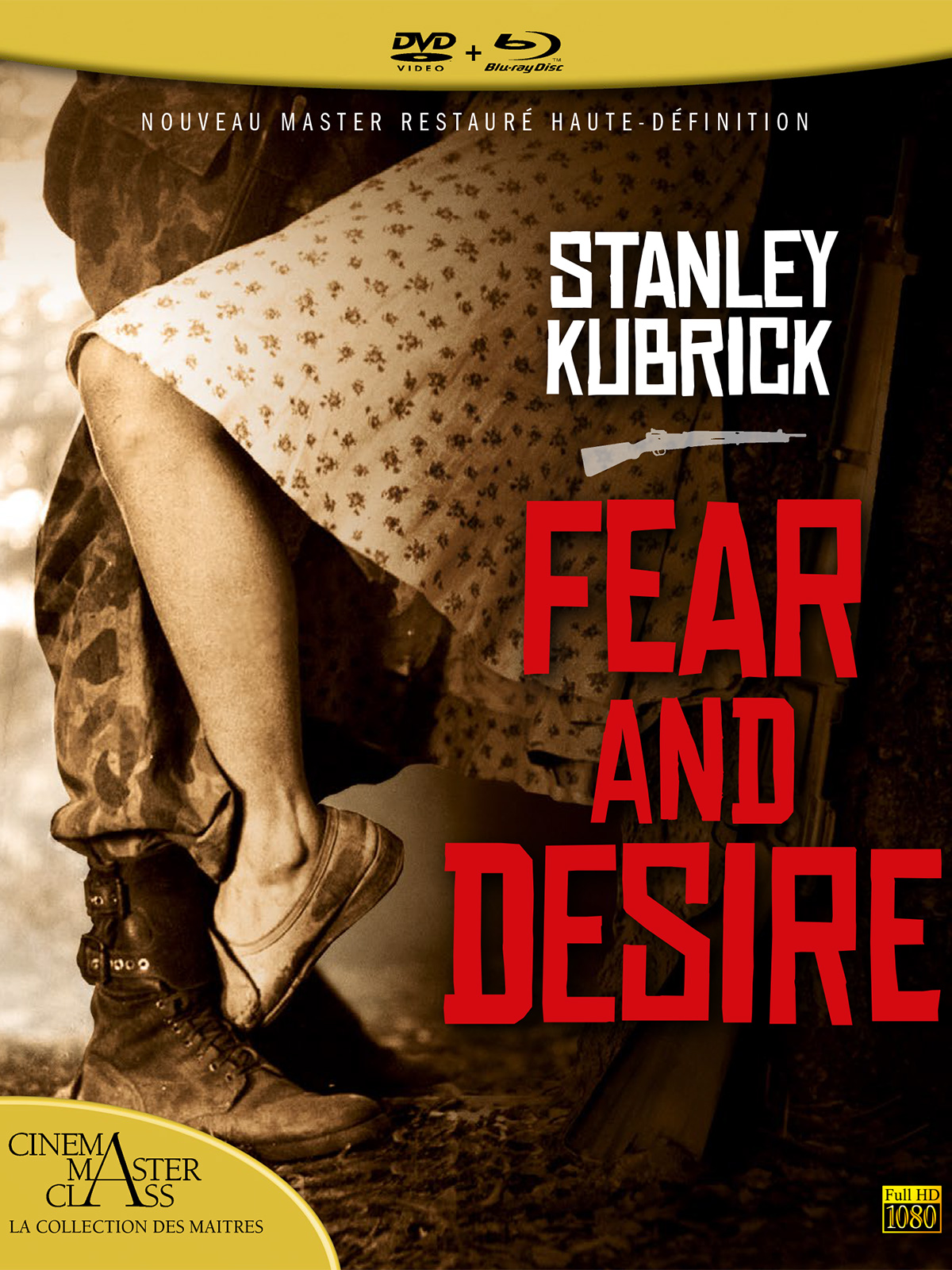

إلى فترة قريبة من الزمن كان كل مقال يتحدث عن أفلام ستانلي كوبريك محاولاً أن يدل القراء على طرق الحصول على أسطوانات مدمجة لهذه الأفلام، يؤكد أن الوحيد بين أعمال كوبريك الطويلة الذي لا يمكن العثور عليه، هو فيلمه الأول - بعد أفلام قصيرة شكلت بدايات مساره السينمائي - فيلم "خوف ورغبة"، الذي يرى النقاد دائماً أنه، في حد ذاته، يحمل القواعد الأساسية التي قام عليها هذا المسار، بمعنى أنه تضمن العدد الأكبر من الهواجس والمخاوف وضروب القلق التي طبعت دائماً أفلام كوبريك التالية، وعددها 12 فيلماً واصل إنجازها حتى رحيله عام 1999، بمعدل فيلم واحد كل خمسة أعوام. وهذا التحليل، كان من الصعب، عادة، التيقن منه في غياب إمكان الحصول على نسخة من الفيلم ومشاهدته، بالنسبة إلى الهواة العاديين على الأقل.

العمق منذ بداية البداية

ولكن أخيراً، بعد فترة من رحيل المخرج، تم تحويل "خوف ورغبة" إلى أسطوانة مدمجة، اشتراها كثر، وكانت المفاجأة الكبرى، أن الفيلم على رغم تقشفه وفقره التقني، وعلى رغم أنه حاول أن يقدم سينما مستقلة في زمن أوائل خمسينيات القرن العشرين لم يكن فيها هذا المفهوم قد أصبح جزءاً من تاريخ السينما بعد، على رغم هذا كله بدا الفيلم كبيراً، عميقاً، يحضّر الأذهان والأبصار حقاً، لسلسلة أفلام كوبريك التالية، لا سيما أفلامه التي سيصطلح على نعتها بـ"الأفلام الحربية"، من "سبارتاكوس" إلى "سترة معدنية كاملة"، ومن "خطوات المجد" إلى "د. سترانجلاف" وربما أيضاً "باري لندون"... مهما يكن من أمر هنا، قد يجوز القول إن كوبريك، إنما شاء عن قصد أن يبدأ مساره السينمائي المحترف، بفيلم حربي، جعل الحرب، في شكل أو آخر، موضوعاً مهيمناً على كل أفلامه، من دون أن نعني بهذا، الحرب بين الجيوش في المعنى الكلاسيكي للكلمة. بالنسبة إلى كوبريك، كل الحياة حرب وصراع، سواء كان صراعاً بين الأجيال، أو بين الأجناس، أو بين الزوجين، أو بين المخلوقات البدائية، أو حتى بين الآلة والإنسان. ومن هنا كانت سينماه على الدوام سينما صراع... وهذا الصراع كان في عدد لا بأس به من هذه الأفلام، يصل إلى الحدود القصوى لمفهوم الصراع... أي إلى الحرب. والحرب هذه هي موضوع "خوف ورغبة".

حرب من دون هوية

موضوع "خوف ورغبة" موضوع بسيط في منطق سينما الحروب. لكن اللافت فيه أن كوبريك، وعلى عكس ما يفعل العدد الأكبر من صانعي أفلام الحروب، لا يحدد لنا هنا الحرب التي تدور الأحداث ضمنها، ما يعطي منذ البداية للفيلم طابعه الشمولي، محولاً إياه إلى أمثولة حول الحرب، لا إلى تاريخ لأي حرب. ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن معظم النقاد الذين كتبوا عن هذا الفيلم، توقفوا تحديداً عند هذا البعد فيه، على خلاف واضح مع ستانلي كوبريك نفسه الذي كان خلال مراحل معينة من حياته ومساره المهني ينكر هذا الفيلم معتبراً إياه مجرد "مشروع هواة"... إلى درجة قيل معها إنه هو الذي أخفى نسخ الفيلم مانعاً إياه من التداول، حتى تم العثور على نسختين وحيدتين في مختبرات "إيستمان هاوس" في نيويورك.

داخل خطوط العدو

إذاً، في هذه الحرب غير المحددة، يحدث لمجموعة من الجنود أن ينزلوا في منطقة تبعد ستة أميال داخل خطوط الأعداء. إنهم جميعاً منهكون ومصابون بالجراح... لكن عليهم، إذ اكتشفوا حقيقة ما حدث لهم، أن يدبروا أمورهم كي يعودوا إلى قاعدتهم سالمين. وكانت الطريقة المثلى بالنسبة إليهم هي الوصول معاً إلى ضفة نهر قريب، رأوا أنهم ما إن يعبروه، حتى يصبحوا في أمان. وهكذا ينتظرون حلول الليل قبل أن يتحركوا بصمت وسكون عبر الغابات. لكنهم هناك، وقبل أن يجتازوا الغابات، يلتقون امرأة غامضة غريبة مختبئة وسط الأشجار. وإذ يستبد بهم خوف أن تشي بهم إلى الأعداء المحيطين بالمكان، يقبضون عليها رهينة ويجبرونها على مرافقتهم في انسحابهم. في خضم ذلك يحدث أيضاً أن يكتشفوا مكمناً لواحد من جنرالات القوات المعادية، فيتناقشون في ما بينهم ثم يقررون اغتياله...

ابتكار حكاية

هذه هي، في اختصار شديد قصة الفيلم، القصة التي بنى من حولها ستانلي كوبريك موضوع فيلمه. لكن من الواضح، وكما أشرنا بداية، أن ما يهم هنا، ليس الموضوع، خصوصاً أن المخرج كتب السيناريو بنفسه عن فكرة ابتكرها، كما أنه تولى تصوير الفيلم وتوليفه. وهو، حتى خلال التصوير استعان بأصدقاء له، من غير الممثلين المحترفين، ما يجعل الفيلم في مجمله أشبه بـ"سينما المؤلف" التي ستسود في أوروبا عند أواخر العقد الذي حقق فيه كوبريك هذا الفيلم. ومن هنا لا يعود غريباً أن يرى النقاد أن هذا الفيلم عمل ذاتي - على ندرة ما كان يمكن لسينما الحرب أن تكون سينما ذاتية -، بل أن كثراً من النقاد عثروا على أسباب عدة لاعتبار الفيلم فيلماً رمزياً، وشاعرياً... مضيفين عليه العديد من التفسيرات والتحليلات التي رأى كوبريك نفسه أنها قد تحمّل الفيلم أكثر بكثير مما يحتمل، خصوصاً أنه كان يوافق تماماً أولئك النقاد المقربين منه مثل الفرنسي ميشال سيمان والأميركي نورمان كاغان الذين كتبوا عن الفيلم ما يفيد أن كل ما يمكن أن يقال عنه صحيح حتى في عمق أعماقه، لكن هذا يبقى في حدود النيات التي تلوح من خلال الفيلم، لا في سياقه، ويعزون هذا الواقع إلى ضعف الإمكانات التقنية التي كان يمكن لتطورها أن يتيح لكوبريك فرصة جيدة للتعبير الواضح والحقيقي، عما اعتبر نقاد آخرون أنه موجود في الفيلم. فمثلاً في الفيلم ما يفيد حقاً بأن "ثمة حرباً في هذه الغابة. لكنها ليست حرباً خيضت، وليست حرباً سوف تُخاض. بل هي أي حرب وكل حرب. أما الأعداء الذين يحاربون، أو يتحاربون هنا، فلا وجود لهم، أو لا يكونون موجودين حتى اللحظة التي نستدعيهم فيها. ومن هنا فإن هذه الغابة، وكل ما يحصل في هذه الغابة لا وجود له إلا خارج التاريخ".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

العقل وطن وحيد

وحدها المخاوف والشكوك والموت، الماثلة في كل لحظة من لحظات الفيلم، تنتمي إلى عالمنا. "إن هؤلاء الجنود الذين ترينهم يحافظون على لغتنا وعلى زمننا، لكنهم لا يمتلكون أي وطن غير"العقل". إن هذه الفقرة إذ ترد في واحد من مشاهد الفيلم تسعى إلى تفسيره تماماً، بل تسعى كذلك إلى تبريره، لكنها بالطريقة التي ترد بها، تفقد دلالاتها... أما لو قيلت في مشاهد تمكّن كوبريك من تصويرها كما كان يزمع تصويرها بقوة بصرية استثنائية حقاً، بكل ما تحفل به من شاعرية وقوة تعبيرية كانت تحتاجها، لكانت ستتخذ بعداً آخر وتسلك مساراً آخر في الفيلم. ومن المؤكد هنا أن إنكار ستانلي كوبريك المفترض لهذا الفيلم ينبع من هذا الفارق الكبير بين نياته فيه، وبين الإمكانات التي كانت متاحة له. مهما يكن لا بد من أن نذكر أن ميشال سيمان طرح مرة على ستانلي كوبريك، حين كان يحضِّر كتاباً ضخماً عنه أصدره في الفرنسية لاحقاً، سؤالاً عما إذا كان من شأنه أن يعود إلى سيناريو الفيلم الأصلي، بكل قوته وغناه، كي يعيد إنتاجه من جديد، فكان جواب كوبريك الفوري: "... ولكن يا صديقي، أنت الذي شاهدت كل أفلامي وتعرفها عن قرب، ألا تعتقد بأنني فعلت هذا... ليس في فيلم واحد بل في كل أفلامي التالية...؟".

دائما الفيلم نفسه!

كان ستانلي كوبريك (1928 – 1999)، كما يبدو لنا واضحاً من هذه الحكاية المتعلقة بفيلمه الروائي الطويل الأول الذي حققه عام 1953، واعياً تماماً لواقع أنه، كمبدع حقيقي من مبدعي النصف الثاني من القرن العشرين، إنما كان وفي شكل متواصل يقول الشيء نفسه، وإن بطرق شديدة الاختلاف مرة بعد مرة بعد مرة، في كل واحد من الأفلام التي حققها، بعد أن أنجز ذلك "التمرين" العميق الأول فكرياً وفنياً الذي كانه "خوف ورغبة"، وهي تعتبر دائماً علامات أساسية في تاريخ السينما العالمية من "قبلة القاتل" و"القتل" )1965 و1966 على التوالي (، وصولاً إلى "أعين مغمضة على اتساعها" الفيلم الأخير الذي أنجزه عام 1999، قبل أيام من رحيله، مروراً بـ"خطوات المجد" و"سبارتاكوس" فـ"لوليتا" و"دكتور سترانجلاف" و"أوديسا الفضاء" ثم "البرتقال الآلي" و"باري لندون" و"إشراق" و"سترة معدنية كاملة"...