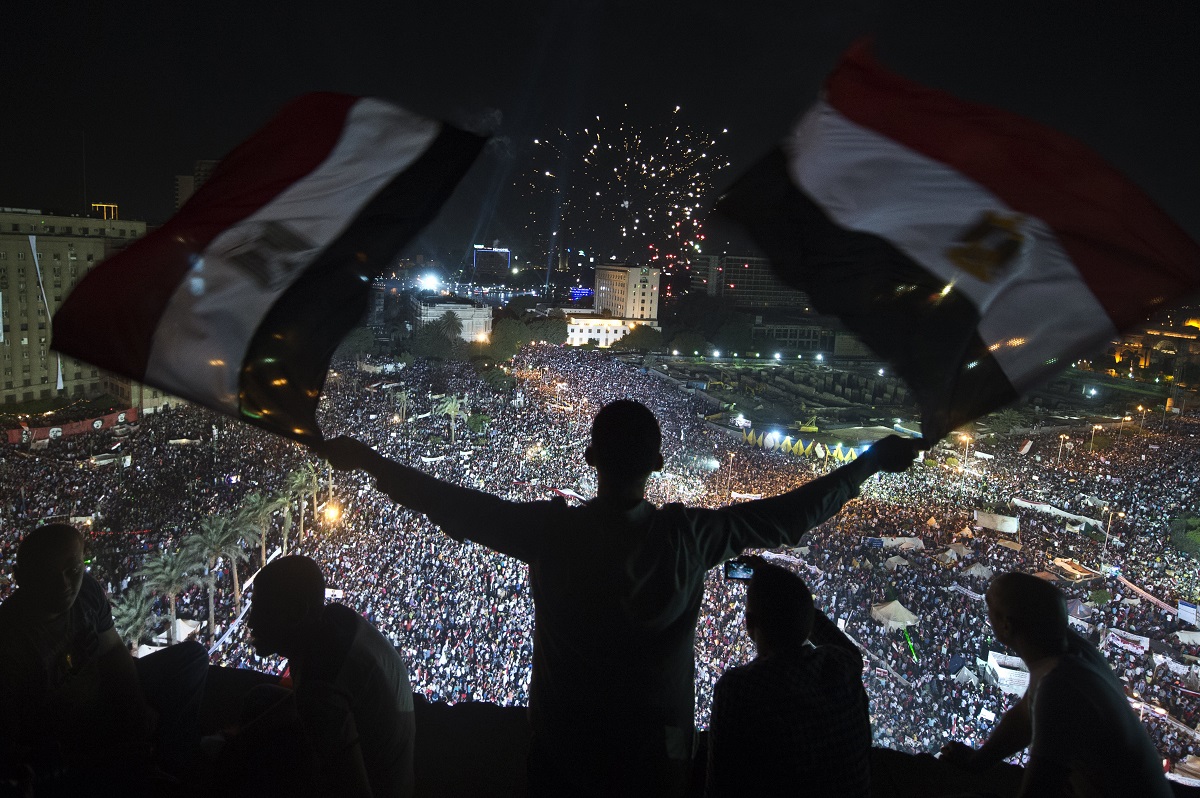

رغم مفصلية عزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، بعد عام من حكمه في الثالث من يوليو (تموز) 2013، وفق رأي المؤيدين والمعارضين والمحايدين، فإن الانقسام والتباين في تفسيره كان ولا يزال قائماً "أهو ثورة أم انقلاب؟" أم نترك الأمر إلى التاريخ ليقول كلمته، وفقاً لرأي أحد أبرز المؤرخين المصريين بالوقت الحالي.

اليوم، تمر الذكرى السادسة لإطاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها المنتمي إليها محمد مرسي بعد عام فقط من توليه الحكم، في مشهد بدأ بتحرك شعبي واسع مناهض حكمه، تلاه بيان بخريطة مستقبل من عشر نقاط، أعلنها وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي، كان أبرزها تعطيل العمل بالدستور، والبدء في التجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد فترة مؤقتة.

منذ ذلك التاريخ، بقي الاستقطاب قائماً في تفسير المشهد، وصل حده إلى صفوف الأكاديميين والمؤرخين والساسة في الداخل والخارج، ما دفع "اندبندنت عربية" إلى محاولة إعادة قراءته، بحثاً عما قد يكتبه التاريخ عن هذه الأحداث والوقائع، وما تلاها طوال السنوات الست الأخيرة، متجنبة ما دار من تحيزات واستقطاب بشأنها.

الثالث من يوليو... ماذا حدث؟

قبل إتمام الرئيس الأسبق محمد مرسي عامه الأول في الحكم، دفعت سياساته إلى إثارة جموع الشعب المصري، التي كانت تُجري استعدادات على قدم وساق لتظاهرات شعبية غاضبة ضد نظامه، قُرر موعدها في الثلاثين من يونيو (حزيران) 2013، إذ عاشت مصر طوال تلك الفترة حالة من الانقسام الواضح بين المؤيدين مرسي والمعارضين، وكان كل طرف يحشد أنصاره في تظاهرات حاشدة بين الحين والآخر لإبراز مدى قوته بالشارع، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة وانتشار حالة من الانفلات الأمني صعّدت من حدة التوتر بالبلاد، وفق المؤشرات والتقارير الدولية حينها.

ورغم عدم انقطاع سلسلة التظاهرات المستمرة سواء بين صفوف المؤيدين أو المعارضين، فإن المحطة المفصليّة جاءت مع ظهور "فكرة تمرد"، التي تأسست في أوائل مايو (أيار) 2013، التي سعت إلى جمع توقيعات من المواطنين لإقالة مرسي، وأعلنت حينها أنها "جمعت أكثر من 22 مليون توقيع، لتقود في النهاية مسار الاحتجاجات الواسعة ضد الرئيس".

وفق تعبير شخصية بارزة حينها كانت على اتصال بنظام الحكم، "قللت جماعة الإخوان من شأن (حملة تمرد)، وقدرتها على الحشد لا سيما مع استعداد وتحفّز أنصار مرسي للخروج في أي تظاهرات للحفاظ على شرعية الرئيس".

الشخصية البارزة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، قال "الجماعة راهنت على دعم قوات الجيش صفوفها، حتى بعد إعلان القوات المسلحة في 23 يونيو (حزيران) 2013 (أي قبل أسبوع من التظاهرات المقررة)، مهلة أسبوع للقوى السياسية في أرجاء مصر للوصول إلى توافق يُخرج البلاد من مأزقها السياسي ويجنّبها الفوضى". معولين في ذلك، حسب المصدر، "على خطوة مرسي في تنحية القادة العسكريين لنظام مبارك وتعيين عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع خلفاً للمشير محمد حسين طنطاوي وكذلك استبدال رئيس الأركان سامي عنان، بالفريق صدقي صبحي، في أغسطس (آب) 2012".

بتعبير قيادي إخواني أيضاً، "فإن الجماعة ومرسي وعلى الرغم من امتعاضهم من مهلة القوات المسلحة للأطراف السياسية أسبوعاً للتوافق على حل للمأزق، باعتباره تجاوزاً لشرعية الرئيس، فإنها رأت أن الأمر يقتصر في رسائله على القوى السياسية المتناحرة، وقيادات ما سُمي حينها بـ(جبهة الإنقاذ)، التي شُكّلت في ديسمبر (كانون الأول 2012) بقيادة محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، دون أن تكون رسالة الجيش مستهدفة في طياتها مؤسسة الرئاسة". وهو ما قال عنه القيادي الإخواني "كان سوء تقدير من جانبنا وعدم فهم للدولة العميقة".

وبعد يوم، خرج ملايين المصريين في الشوارع احتجاجاً ضد الرئيس وجماعة الإخوان بمناسبة مرور عام على تولي مرسي الرئاسة، في الثلاثين من يونيو (حزيران)، أمهل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرئيس مرسي 48 ساعة للتوصل إلى تفاهم مع المعارضة التي طالبته بالتنحي عن السلطة.

ورفضت الرئاسة مهلة الجيش، وهو ما تزامن مع تقديم عدد من الوزراء والمستشارين والمحافظين استقالاتهم من مناصبهم، لتدخل البلاد حينها في مرحلة "فارقة" بتعبير الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، تطلبت معها على حد وصفه البحث عن "قائد الضرورة".

وفي الثالث من يوليو (تموز) عام 2013، باتت الأنظار شاخصة في انتظار بيان القوات المسلحة بعد ساعات من خطاب مرسي، تعهّد فيه بالدفاع عن الشرعية بحياته. ومع غروب شمس ذلك اليوم، تناقلت الشاشات بيان القوات المسلحة، الذي قضى بعزل الرئيس وتعطيل العمل بالدستور.

15 شخصية تتصدر المشهد

في المشهد الذي تضمن 15 شخصية، أبرزهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ورئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس "جبهة الإنقاذ" محمد البرادعي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، وأمين عام حزب "النور" (سلفي) جلال المرة، وعدد من قيادات الجيش وآخرون، جاءت أولى كلمات السيسي، "إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن، ولا تزال، وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي. ومن ثم فقد تم التوافق على خريطة طريق من 10 بنود".

وحينها نصّت خريطة المستقبل على "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتأدية رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية".

وبعد أيام من الحدث، أكد وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، "أن القوات المسلحة لم تخن الرئيس السابق، وحذّرته مرات عدة من تداعيات سياساته ومحاولات جماعته الاستحواذ على السلطة والحكم في البلاد وإقصاء المعارضة".

وحسب تصريحات السيسي، التي تكررت لاحقاً، حتى بعد توليه الحكم في دورته الأولى عام 2014 فإن "القوات المسلحة المصرية اختارت، وبلا تحفظ، أن تكون في خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى".

وأكد السيسي أنه في الأيام الأخيرة "أرسل إلى مرسي مبعوثين برسالة واحدة، أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يحدد به الشعب مطالبه، ويُعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضاً قاطعاً".

وأضاف "عندما تجلّت إرادة الشعب بلا شبهة، ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك".

وأكد "أن القوات المسلّحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق، رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما يبدو متعارضاً لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية في يد الشعب، يملك وحده أن يعطيها، ويملك أن يراجع من أعطاها له، ويملك أن يسحبها منه إذا تجلّت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك".

ومنذ ذلك التاريخ (3 يوليو) شهدت مصر عدداً من التطورات على الأصعدة كافة، تجدد معها الجدل حول ما أُنجز سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وفي مجال حقوق الإنسان، وما تحقق من أهداف، إضافة إلى التحديات التي تواجهها البلاد.

وشهدت مصر خلال تلك الفترة مواجهات عنيفة بين أنصار مرسي ومعارضيه في مختلف أنحاء البلاد خلّفت مئات القتلى والمصابين، وهو ما وضع البلاد على خط مواجهة واقتتال أهلي.

وإثر ذلك، اختلفت القوى والتيارات الثورية والسياسية في مصر حول تقييم الأمر. فمنها ما رأى أن الثورة ومبادئها تعرضت للسرقة من قبل من اصطلح على تسميتهم "فلول الحزب الوطني" السابق، ورموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومنها ما اعتبرها بمثابة استعادة لثورة يناير (كانون الثاني)، ووقف "أخونة الدولة"، وتغيير هُويتها على يد جماعة الإخوان.

ثورة أم انقلاب؟

بتعبير المؤرخ المصري عاصم الدسوقي، "فإن التاريخ يكتب ويسجل الوقائع التي حدثت ويختلف التفسير بناءً على توجه وأيديولوجية ناقله".

الدسوقي، وإنْ كان يرفض توصيف ما حدث سياسياً رغم مرور 6 سنوات على حدوثه، فإنه يوضح "أن مَنْ يفسّر الواقعة ساعة حدوثها يكون تفسيره غير ناضج أو مكتمل، لأن الصورة ناقصة، ومع تقدّم الزمن تتكشف الأوراق، وتكتمل الصورة مع المتغيرات الحادثة للوصول حينها إلى الصورة الكاملة التي يتوافق تصورها مع العقل".

الأمر نفسه، يتوافق بشأنه حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا "ما دام الاستقطاب موجوداً، لن نصل إلى حل أو توصيف لما جرى"، مضيفاً "علينا تناول الأمور بعقلانية وعلم وبحث جاد دون اتهامات وتخوين متبادل لن يوصلنا إلى حل في النهاية".

وحسب حسني، "فإن ما حدث في (3 يوليو) لا بد من إعادة قراءته بصورة صحيحة لتجاوز الأخطاء التي حدثت وتحدث".

من جانبه، يربط الدسوقي الجدل القائم حول تسمية ما حدث بـ"التوق إلى السلطة" بين أطراف المعادلة، في إشارة إلى الخارجين من الحكم (الإخوان والإسلام السياسي)، والساعين إلى الوصول إليه (الجماعات السياسية والقوى المدنية)، ومن في الحكم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. موضحاً "سيظل الجدل دائراً، لأن الذين كانوا في الحكم لم يرغبوا في تركه، والذين كانوا يتطلعون إلى الحكم ولم يصلوا إليه ينتقدون وقائع (30 يونيو) و(3 يوليو)، كلها مصالح خاصة، وسلطة لا عقل فيها ولا موضوعية".

ومن صراع على السلطة ينعكس على التوصيف، إلى صراع بين الشكل والمضمون في تعريفات الديموقراطية، يقول حازم عمر، الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية بجامعة السويس، "من أطلقوا على ما حدث (انقلاباً)، وقع في خطأ توصيف ما جرى في مصر، إذ نظروا إليه من منظور الديموقراطية الإجرائية، متصورين أن ما حدث هو تغيير غير دستوري للحكومة ومخالف الإجراءات والقواعد الانتخابية، وأنه كان على مرسي أن يستكمل فترته حسب تصورهم. بينما التكييف الحقيقي لما حدث هو ثورة تكشّفت معالمها في حركة الجماهير الغفيرة بالشوارع والميادين، فكانت تعبيراً عن الديموقراطية التشاركية".

وحسب عمر "فإن الأحداث الفارقة في تاريخ الدول لا يمكن فهمها في أوقاتها وتحت ضغوط سياسة الشارع، إنما تتطلب فترة من الزمن لمعرفة نتائجها، وعلينا دوماً أن نتذكّر (حركة تمرد)، التي كانت بمثابة ترمومتر لقياس وتوصيف ما حدث، إذ وصل عدد الموقعين على سحب الثقة من نظام الإخوان إلى نحو 22 مليون توقيع، وتجسّد هذا العدد في اتساع النطاق الجغرافي للاحتجاجات والتظاهرات".

جدل قديم متجدد

لم يكن ما حدث عام 2013، بالفريد الذي يشهد تبايناً في قراءته بتاريخ مصر الحديث، ففي يوليو (تموز) من العام 1952، وبالتزامن مع سيطرة حركة الضباط الأحرار على نظام الحكم والإطاحة بالملكية حينها، ظل الجدل قائماً بعدها عقوداً وسنوات في توصيف ما جرى.

وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، "فإن جدل الثورة أو اللا ثورة، والخلاف بشأنها واسع وكبير، إذ لا يوجد إجماع بين المؤرخين والأساتذة على توصيف حدث بعينه على أنه ثورة، أو حدث آخر على أنه انتفاضة أو غير ذلك، والاختلاف يرجع إلى توجه سياسي أو أيديولوجي، فلا يوجد موقف علمي في السياسة محايد تجاه مثل هذه الأحداث السياسية بمثل هذه الدرجة من الخطورة، التي قادت إلى استقطاب كبير في المجتمع".

وعلى حد وصفه، "فإن ما حدث في (30 يونيو) هو انتفاضة أو أقرب إلى الثورة الشعبية"، موضحاً "لا أتردد في أن أطلق هذا التعريف، لكن التطورات التي حدثت لاحقاً (3 يوليو) تؤكد أنها ثورة أفضت إلى انقلاب على مبادئها".

ويسترجع نافعة ذلك الجدل الذي كان قائماً في توصيف حركة الضباط الأحرار عام 1952، "عرفت ثورة يوليو 1952 بأنها الانقلاب العسكري، الذي تحوّل إلى ثورة، إذ إن أحداً لم يستطع توصيف ما وقع ليلة 23 من ذلك الشهر سوى بـ(الانقلاب العسكري)، حين قرر مجموعة من الضباط وصفوا أنفسهم بـ(الأحرار)، داخل الجيش الاستيلاء على السلطة وهذا انقلاب".

يستطرد، "لكن تحوّل الانقلاب إلى ثورة عندما بدأ نظام الحكم الجديد يتخذ إجراءات ثورية في الإصلاح الزراعي والاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية ونهج التصنيع، وبالتالي استجابة الشعب كبيرة جداً في دعم وتأييد ما حدث في (23 يوليو)، حوّلها بالتبعية إلى ثورة، ولم يعد أحدٌ ينكر أن ما حدث ثورة بدأت بانقلاب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يتابع "أمّا في الحالة المصرية التي بدأت في (30 يونيو 2013)، فقد كانت ثورة شعبية تحوّلت إلى انقلاب"، موضحاً "حين ننظر إلى العدد الضخم الذي نزل في الشارع، وطالب الرئيس المنتخب ديموقراطياً حينها محمد مرسي بعمل انتخابات رئاسية مبكرة أو التنحي، لاعتقادهم أن نظام الإخوان لن يقود إلى حكم ديموقراطي بعدما قرروا التفرد بالسلطة، واعتبروا أنفسهم الممثل الطبيعي لثورة 25 يناير 2011، وبالتالي شعور شركاء يناير أن الثورة بدأت تُسرق، وأن هذا يكفي للنزول إلى الشارع مجدداً لمنع أخونة الدولة".

ووفق نافعة "بالتزامن مع ذلك، كان هناك من يفكّر بطريقة أخرى، وهي مؤسسات الدولة العميقة، واختلط الحابل بالنابل في (30 يونيو)، ولم يكن الجميع في الشارع حينها متوافقين على المطالبة بالديموقراطية والحقوق والعدالة الاجتماعية، إذ خرج قطاع كبير نكاية في الإخوان ومناصباً العداء لهم، وقطاع آخر من رموز النظام السابق بحثاً عن استرداد السلطة".

وتابع، "كان وراء هذا المشهد شخصٌ يرتبُ وينظمُ لكي يصبح ممثلَ (30 يونيو)، وينفرد بالسلطة، ومن ثمّ وجدنا ما بعد الحادث من إجراءات بعيدة كل البعد عن الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات التي نادت بها حتى (30 يونيو)، ومن ثمّ، ما حدث كان ثورة شعبية تحوّلت إلى انقلاب". مشيراً إلى "إخراج أو إبعاد كل رموز (25 يناير) و(30 يونيو) عن المشهد وملاحقتهم".

في المقابل يشدد المؤيدون لما حدث في (30 يونيو)، وما تبعه في (3 يوليو) على "أنه ثورة شعبية أخرجت مصر من طريق الظلام"، وفي ذكراها السادسة، أكد الرئيس المصري أن "ذكرى ثورة (30 يونيو) لا تزال حيّة في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعاً عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه وهُويته المصرية الأصيلة". معتبراً أن "ولاء المصريين لمصر ورفضهم أي محاولة لمحو هُويتهم الوطنية، هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل ووفيٌّ، وارتباطه بوطنه وهُويته يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أي مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن".

وتابع، "جموع الشعب المصري رسمت في ثورة (30 يونيو) طريقاً نسير فيه، يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره، لتصبح مصر دولة متقدمة".