عندما أراد السينمائي اللبناني مارون بغدادي عام 1978 قبل أعوام قليلة من رحيله وهو في شرخ الشباب، أن يحقق فيلماً وثائقياً عن الأديب ميخائيل نعيمة لمناسبة بلوغ هذا الأخير عامه التسعين، كان من الطبيعي له أن ينطلق بداية من كتاب السيرة الذاتية الذي وضعه نعيمة عن حياته وكان قد نشره قبل ذلك بعشرين عاماً تحت عنوان "سبعون". وكان ذلك لمناسبة بلوغه السبعين من عمره، فكان من الطبيعي أن يعنون بغدادي فيلمه بشكل مقتبس: "تسعون". ولقد روى لنا المخرج أنه حين اجتمع للمرة الأولى بنعيمة وأخبره عن العنوان الذي اختاره، غرق هذا الأخير في الضحك وسأله: هل حقاً بلغت التسعين من عمري؟ أومأ بغدادي بالإيجاب فصفن نعيمة وقال: لكن شيئاً لم يحدث في حياتي خلال الأعوام العشرين الأخيرة. بل إنني حين كتبت "سبعون" عجزت عن العثور عما أرويه عن السنوات التي تلت عامي الخمسين. كل ما أعرفه عن حياتي مضى قبل عقودي الأربعة الأولى! وروى لنا بغدادي أنه حين طلب من نعيمة أن يقول هذا أمام الكاميرا رفض مقهقهاً وهو يقول:... أبداً، سأتصرف وكأنني ما زلت تحت الأربعين.

عقاب النقص في القومية

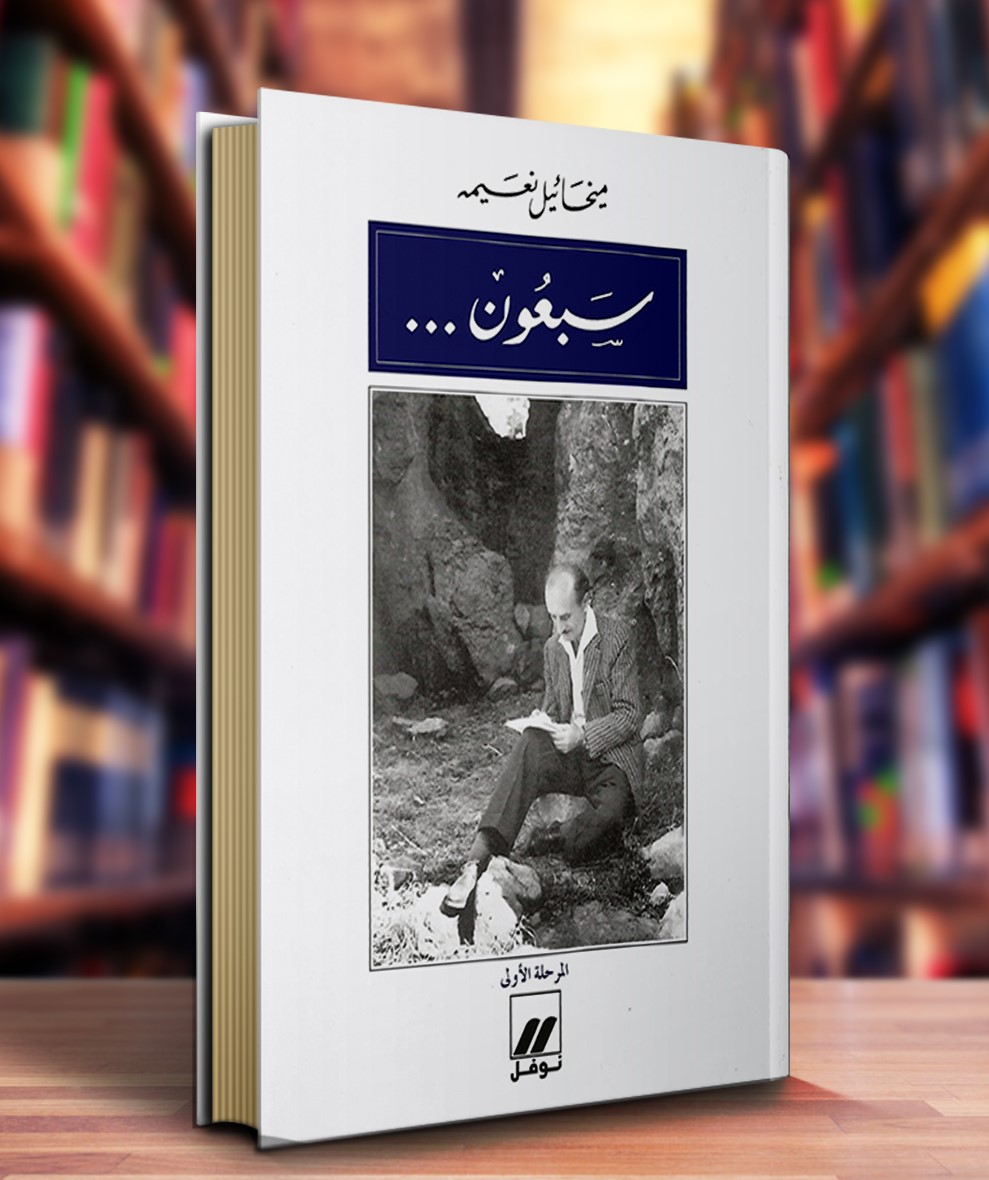

مهما يكن لا شك أن كتاب "سبعون" يمكن اعتباره واحداً من أجمل السير الذاتية التي كتبها أديب عربي، إلى جانب "الأيام" سيرة طه حسين المموهة، و"أوراق العمر" سيرة لويس عوض الصريحة، وربما أيضاً إلى جانب سيرة عبد الرحمن بدوي التي تميزت بكونها تصفية حسابات وحفلة من الشتائم لكل الذين خاصموه في حياته فاتسمت بطرافة استثنائية مسلية في نهاية الأمر. غير أن كتاب "سبعون" لم يحظ للأسف ولو بجزء من المكانة المميزة التي حظيت بها بقية السير التي ذكرناها. وربما كان ذلك نوعاً من عقاب عربي جماعي على سلسلة مقالات نشرها نعيمة زمن صدور الأجزاء الأربعة من "سبعون" في مجلة "العربي" الكويتية "شكك" فيها بأيديولوجية القومية العربية قائلاً منذ العنوان "العروبة... ولكن" فإذا بالردود القاسية تنهمر عليه تحت عنوان "العروبة بلا لكن". كل هذا ونعيمة في كتاباته كما في حياته وتنقلاته عبر البلدان والثقافات كان لا يفتأ يعلن عروبته وتمسكه باللغة العربية والتراث العربي، لكن "جريمته" في نظر مناوئيه، كانت تفريقه بين "القومية العربية" و"العروبة". هو كان ينتمي إلى العروبة لا إلى قوميتها التي كانت تجاربه قد علمته أنها نوع من الفكر الفاشي الانغلاقي على عكس العروبة التي هي فكر منفتح على العالم يتكيف مع الآخر وينهل من ثقافة عريقة لا يمكنها أن تتضافر مع مبدأ الكراهية الذي يطبع عادة كل القوميات. لكن مثل هذا التفريق كان عسيراً على الإدراك حين أصدر ميخائيل نعيمة "سبعون" ونشرها عند بدايات الستينيات من القرن العشرين. ومن هنا عجز كتابه هذا عن الوصول إلى القراء وعجز عن حيازة مكان كبير يستحقه في مكتبة السير الذاتية العربية بل في مقدمة تلك المكتبة. وهو لئن كان قد طبع أكثر من دزينة من المرات طوال العقود التالية، فإن شهرته بقيت متواضعة لسنوات طويلة.

ثقافات متعددة

لكن الذين قرأوا "سبعون" في أجزائه الثلاثة لم يندموا على الإطلاق، بل استبدت بهم دائماً دهشة استثنائية أمام نص غني وظريف ومسهب يعطي صورة رائعة عن ذلك الكاتب الذي لقب في آخر حياته بـ"ناسك الشخروب" لصمته وابتعاده عن ضجيج الحياة الأدبية الخاوي كما عن الأزمنة المتعددة التي عاشها. ودهشوا خاصة أمام ما يكشفه الكتاب عن غنى الثقافات التي صنعت ميخائيل نعيمة وهي ثقافات متعددة وتعددية. فهناك أولاً ثقافته العربية/ السورية التي حصلها في لبنان ثم واصلها في الناصرة بفلسطين كما يروي لنا في "المرحلة الأولى" من الكتاب، وهناك بعد ذلك الثقافة الروسية، الفكرية والروحية التي حاز عليها خلال سنوات شبابه الأولى حين اختير ليدرس في سيمنار (دير) مدينة "بولتافا" بأوكرانيا، ما أتاح له أن يعاصر المرحلة التي كان فيها ليو تولستوي سيد روسيا الفكري والروحي من دون منازع. وهناك بعد ذلك الثقافة الأميركية التي اكتسبها بعد هجرته إلى هناك وانخراطه في الحياة العملية والأدبية في العالم الجديد، لا سيما في أوساط المبدعين العرب من قاطني نيويورك. ولا بد لنا أن نضيف إلى ذلك كله أن نعيمة، حين أرسل- كمجند في الجيش الأميركي- إلى ميدان القتال في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى ودائماً كما يروي لنا بظرف في "سبعون"، كان الوحيد من بين أفراد فرقته، الأديب والعالم بشؤون الآداب الفرنسية، ومن هنا كان يحس أنه في دياره حتى على جبهات القتال.

عادوا إليه ولو متأخرين!

كان ذلك كله ما صاغ لميخائيل نعيمة، ليس فقط ثقافته وأبعادها الفكرية، ولكن كذلك شخصيته. والمعروف أن شخصية نعيمة كانت واحدة من أغنى شخصيات العصر الذهبي للنهضة الفكرية والثقافية العربية. وهو لئن كان قد حكى لنا حكاية ذلك الامتزاج الثقافي لديه في "سبعون"، فإن الأوساط الفكرية والأدبية العربية ستعود بعد انجلاء موجة "الديماغوجية القومجية" لتسهب في الحديث عن ميخائيل نعيمة وعن فكره ودوره الريادي في الشعر والقصة والنقد. ولربما كان نعيمة- إلى جانب جبران وأمين الريحاني- الأديب اللبناني الذي عرف أكثر من غيره في مصر، حيث صدرت عنه كتب عديدة بوأته مكانته التي يستحقها في تاريخ الفكر العربي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بين جبران ونعيمة والريحاني

وهنا لمناسبة ذكرنا اسم نعيمة مقروناً هنا باسمي جبران وأمين الريحاني، قد يكون من المفيد أن نعود إلى فصل كتبه نعيمة في "المرحلة الثالثة" من كتابه "سبعون" يتحدث فيه من ناحية عن كتابته تلك الصفحات البديعة إنما القاسية والصريحة أحياناً التي يتألف منه كتابه المرجعي عن "جبران خليل جبران"، ومن ناحية ثانية عن سجال دار بينه وبين أمين الريحاني يتعلق بالكتاب نفسه، وهو سجال قد يكشف في حد ذاته عن جانب صلب من جوانب شخصية نعيمة. فمن المعروف أن نعيمة تحدث كثيراً في الكتاب عن حقائق تتعلق بشخصية جبران، فبدا ذلك لكثر غير ملائم، لا سيما أن الكتاب صدر بعد عامين من رحيل جبران. لكن الغريب في رأي نعيمة أن الرد الأقسى على الكتاب إنما جاءه على شكل رسالة وجهها إليه الريحاني وهي رسالة تحمل أكثر من عتب وتعدد المآخذ على الكتاب في ما يشبه الدفاع المطلق عن جبران وتنزيهه عن كل عيب معلناً دهشته لكون نعيمة قد تجنى على صديقه ولم يكن جديراً به أن يفعل.

وكأن شيئاً لم يكن

أمام تلك الرسالة كان غضب نعيمة كبيراً ليس بسبب ما عناه الريحاني بالمآخذ وهو أمر مشروع في عالم النقد والنقد المضاد، بل تحديداً لأن نعيمة كان يعرف مدى الخصومة الكبيرة التي كانت بين الريحاني وجبران، خصومة تضعهما على طرفي نقيض فكرياً وسياسياً وأدبياً. ولقد استنتج نعيمة من هذا أن الريحاني إنما يحاول في تلك الرسالة أن يبيّض صفحته على حسابه محاولاً تدميره في نظر من يحبون جبران لاعتقاده أن نعيمة هو الوحيد القادر على وراثة صاحب "النبي" فإذا أزيح نعيمة خلا المكان للريحاني. أو هذا على الأقل ما قاله نعيمة في رده على رسالة الريحاني في كلام لعله أتى من أقسى ما كتبه إذ ها هو يخاطب الريحاني قائلاً "لو أن الريحاني لم يقصد تبييض صفحته بتسويده صفحتي ولو أنه لم يرم إلى سد الطريق علي لما خاطبني "من فوق" وبلهجة المعلم والمؤدب (...). ألا اعذرني يا أمين. اعذرني إذا ما قلت لك صراحة ما بعدها صراحة إني لو كنت أجهل من الصداقة حتى الألف والباء ولم يكن في الأرض معلم سواك، لما رضيت أن أدرسها عليك...". يومها انقسمت الحياة الأدبية العربية بين نعيمة والريحاني. ولكن ما إن انقضت فترة حتى كان نعيمة بطيبة قلبه المعتادة يصافح الريحاني ما إن التقيا صدفة ويتأبطه وكأن شيئاً لم يكن!