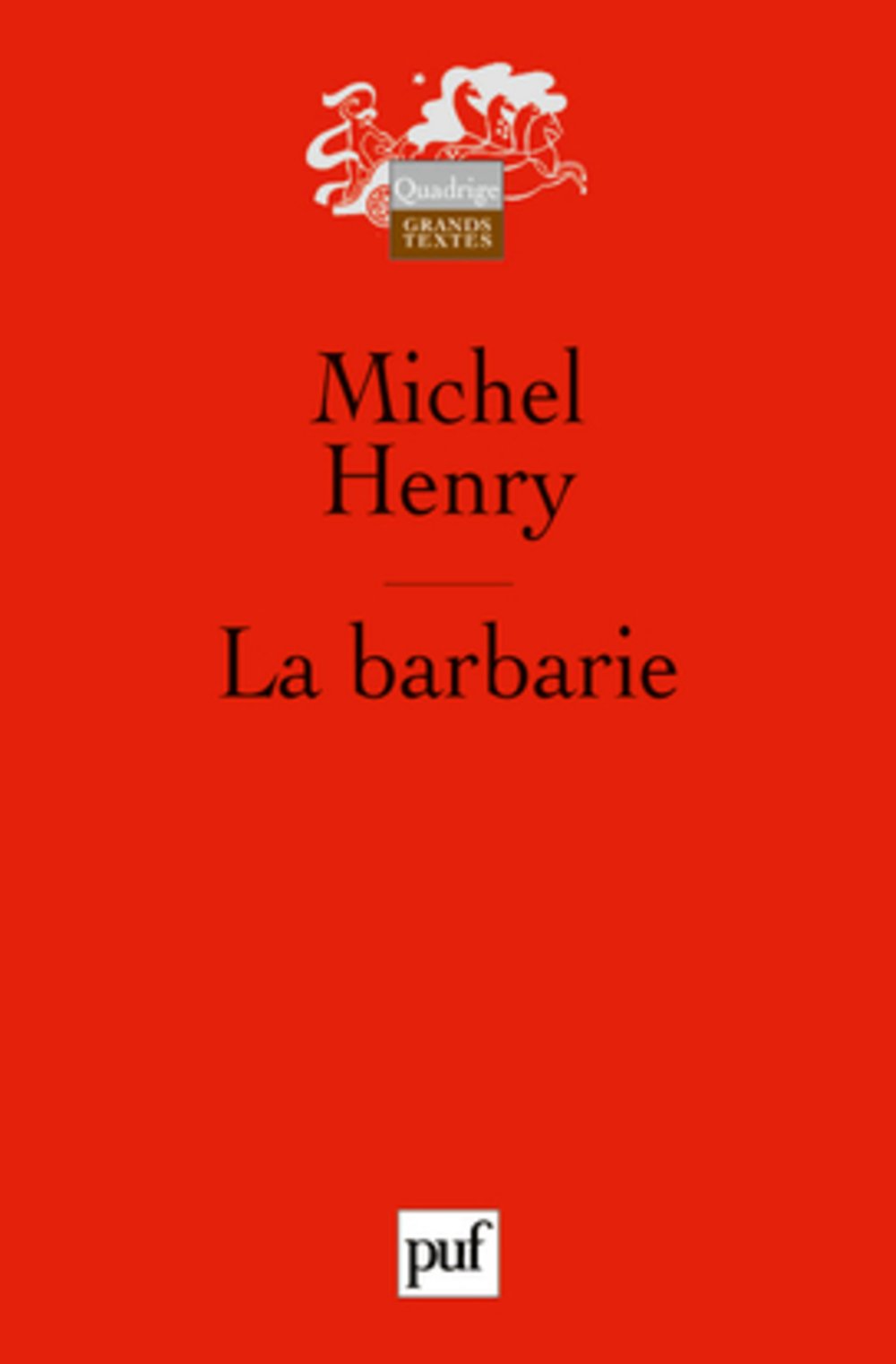

إشكالية الافتراق بين العلم والثقافة أو بين العلم والحياة هي إحدى أكبر الإشكاليات التي واجهت وتواجه التطور العلمي والحضارة الإنسانية، وبخاصة في المرحلة الحداثية التي طرحت على الإنسان تحديات وجودية ومصيرية. فقد نهضت الحداثة بإنجازات فائقة وغير مسبوقة في العلم والتكنولوجيا غيرت سيرورة التاريخ الإنساني تغييراً جذرياً، لكنها في الوقت نفسه حملت أخطاراً تهدد المصير الإنساني في الصميم. هذه الإشكالية التي طرحها في فكرنا العربي الحديث منذ القرن التاسع عشر، متنورون نهضويون هالهم التناقض الكبير بين تقدم العلم من جهة واستشراء إرادات الهيمنة والتسلط والاستئثار من جهة أخرى، لا تزال تربك الفكر المعاصر، وفي الغرب بالذات. وقد تناول الفيلسوف الفرنسي الراحل ميشال هنري إشكالية التناقض بين العلم والثقافة في كتابه "الهمجية، زمن علم بلا ثقافة" الذي ترجمه إلى العربية جلال بدلة، وصدر حديثاً عن دار الساقي، انطلاقاً من أننا نشهد اليوم تطوراً غير مسبوق للعلم يترافق مع انهيار دراماتيكي للثقافة، فللمرة الأولى في تاريخ البشرية، يفترق مسارا المعرفة والثقافة إلى حد تعارضهما في صراع يفضي فيه انتصار الأولى إلى اندثار الثانية.

هذه الحالة يرجع منشأها في رأي المؤلف، إلى القرن السابع عشر عندما أعلن غاليلي أن المعرفة الحسية غير صحيحة وأن العالم الفعلي مؤلف من أجسام مادية غير محسوسة، ممتدة في أشكال وصور هندسية، وأن المعرفة العقلانية بهذه الصور، أي المعرفة الهندسية للطبيعة المادية، هي المعرفة الجديدة التي حلت محل جميع المعارف الأخرى، فيما رأى كانط أن جميع موضوعات العالم منذ الآن وصاعداً ستعطى لنا كموضوعات زمانية ومكانية.

جوهر الحياة

إن اعتبار الافتراض الغاليلي الشرط الأول للحداثة، ليس معناه إلا استبعاد الكيفيات المحسوسة، أي إلغاء حساسيتنا ومجمل انطباعاتنا وعواطفنا ورغباتنا وأهوائنا وأفكارنا، وباختصار استبعاد ذاتيتنا بأسرها، وهي التي تصنع جوهر حياتنا، بل هي المورد الحصري للثقافة. وهذا ما يؤول إلى الافتراق غير المعقول بين المعرفة والثقافة، أو بين العلم والثقافة، بمعنى أن العلم لا يواتيه نمط المعرفة القائم على الحساسية المتبدلة بين الأفراد. الأمر الذي حدا بالمؤلف إلى القول إننا ندخل الآن في زمن "الهمجية". كانت البشرية قد ذاقت مرارة هذه المغامرة مرات عدة، إلا أن ثمة تطورات جديدة أبعد من السابق تواجه الإنسانية الآن. ففي حين كانت جميع أشكال الفاعليات الاقتصادية والفنية والفكرية والدينية تسير جنباً إلى جنب، وكان ازدهارها يجري بصورة متزامنة، نشهد منذ بداية العصر الحديث تطوراً غير مسبوق للمعارف التي تشكل "العلم " وتطالب من بين جميع أشكال المعرفة، بالتسمية وحدها بالرصينة والموضوعية، نظراً إلى قوة براهينها وتجاربها، فضلاً عن النتائج الخارقة التي توصلت إليها وغيرت وجه البسيطة.

لكن هذا التغير تساوق للأسف مع تغير الإنسان وانهيار جميع القيم الأخرى، انهيار بلغ من الخطورة حد الارتياب في وجودنا نفسه. فإذا كانت المعرفة مع العلم الحديث قد قطعت أشواطاً هائلة، إلا أنها لم تطرح بعد أي رؤى للوجود الإنساني ومآله. وها نحن أولاء نشهد الآن انفجار العلم وهلاك الإنسان، وها هي ذي الهمجية الجديدة التي ليس من المؤكد التغلب عليها على منوال الحضارات السالفة. فما السبب في أننا نرصد الآن طمساً تدريجياً للفن والإيتيقا والدين، وليس مجرد تضعضعها أو وهنها؟ أليس ذلك إلا لأن المسألة فعلياً هي مسألة أزمة في الثقافة بل دمارها؟

أحكام مسبقة

إن الفهم التام للكيفية التي أفضى وفقها اعتبار صنف معين من المعرفة، كان قد ظهر مع غاليلي، مصدر المعرفة الوحيد، وأدى إلى تقويض سائر القيم والثقافات وإنسانية الإنسان، لهو أمر ممكن شريطة معرفة أساس القيم والثقافة وإنجازاتها. لقد استبعد العلم هذا الأساس، ولذلك نراه يهوي بعالمنا إلى الدرك الأسفل من دون أن يدري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يرفض المؤلف الاعتقاد بأن المعرفة إنما تعني العلم فقط، أي المعرفة الرياضية بالطبيعة الموضوعة في عصر غاليلي، وبأن كل ما تقدم هذا العلم في الغرب لم يكن سوى مجرد أحكام مسبقة وأوهام. فالثقافة في نظره تتكئ على معرفة الحياة التي تشكل بجوهرها قوام هذه المعرفة، وإلا فكيف كان للبشرية قبل مجيء العالم الحديث أن تتطور، فضلاً عن تحقيقها نتائج خارقة في ميادين الفن والدين، لو لم يكن في حوزتها هذه المعرفة الأساسية التي هي معرفة الحياة؟

إن البلبلة التي تسود زمننا الحاضر إنما هي في رأي المؤلف، نتيجة للتطور الفائق للمعرفة العلمية التي ولدتها، ورفضها في الوقت نفسه معرفة الحياة. ما تمثل في ضمور الثقافة وتقهقرها في عالم انبجس فيه صنف من الهمجية أكثر خطورة من أي من الأصناف السابقة، صنف يتهدد الإنسان بالموت. وباللجوء إلى معيار الفن يمكن تقدير حجم ما يعنيه استبعاد الحساسية عن عالم الحياة، لأن الفن يشتغل على الحساسية ولأن العالم هو عالم محسوس، عالم عيش وليس عالم وعي محض.

إن السمة الحاسمة للحداثة وما يجعل منها هذه الهمجية غير المسبوقة، هي بالتحديد أنها مجتمع مفتقر لكل ثقافة ومستمر من دونها. فقد حمل مشروع بلوغ معرفة موضوعية بالكائن الطبيعي، مؤسسي الحداثة على إقصاء كل ما يحيل إلى الحياة، الأمر الذي أفضى إلى خراب البسيطة على يد الطبيعة اللا ذاتية للتقنية، وهذا ما جهد المؤلف في دحضه عبر إعادة الحياة إلى الوثبة الأولى للعلم والأسس الثقافية التي رفدته.