هناك أفلام تسقط علينا من فوق، ولا نعرف كيف نتعامل معها، وفي أي خانة نرتّبها. هي أفلام بلا مرجعية تصعب مقارنتها بأي شيء شاهدناه من قبل. "إلى الجمعة، روبنسون" للمخرجة الإيرانية ميترا فراهاني، من هذه الأفلام التي تعيد ثقتنا في السينما، بعدما أقدم الكثير من الأعمال السينمائية على تخريب علاقتنا بهذا الوسيط. بعد عرضه في مهرجان برلين الأخير، حطّ الفيلم في مهرجان كارلوفي فاري، فضاع نوعاً ما وسط كم هائل من الأعمال ذات التوجّهات المختلفة التي عُرضت في التظاهرة التشيكية. الا ان مَن كان ينتظره كان حاضراً في العرض الذي جرى داخل صالة صغيرة تم تجهيزها خصيصاً للمهرجان، حيث وُضعت كراس عادية يستحيل الجلوس عليها مدة طويلة. مع ذلك، فترة قصيرة بعد بداية الفيلم، نسيتُ أين أنا وعلى ما أجلس، اذ حملني الفيلم إلى مسائل تحض على التفكير، وذلك باسلوب غاية في البساطة والشفافية.

قارئ هذه السطور سيدرك مدى فرادة الفيلم عندما نخبره بأنه من "بطولة" المخرج الفرنسي السويسري جان لوك غودار والكاتب والمخرج الإيراني الشهير إبراهيم غلستان المنفي في بريطانيا منذ العام 1975. رجلان أحدهما في أواخر الثمانينيات من عمره والثاني في أواخر التسعينيات (عند تاريخ تصوير الفيلم أي قبل بضع سنوات)، يتراسلان بناءً على طلب المخرجة، ولن يكون الفيلم سوى صدى لهذه المراسلات التي تجعلنا نكتشف المزيد من التفاصيل عن الفنّانين وأفكارهما، كما سيزداد عدد الأسئلة التي يفتح الفيلم المجال لطرحها من جانب المتلقي.

ولكن كيف بدأت هذه المراسلات ولمَ بين غودار وغلستان؟ علماً ان لقاء كان من المفترض ان يحصل بينهما في أواخر الستينيات، لكنه لم يحصل. في البدء، كانت فكرة فراهاني ان تجمعهما معاً في مكان وزمان محددين، الا ان هذه المبادرة تعذّرت، فقررت ان يقتصر اللقاء على المراسلات بأشكالها المختلفة، السمعية والبصرية والمكتوبة. بعد خمسين عاماً من المحاولة الأولى، نجح اللقاء، لكن بصيغته الافتراضية لا الحضورية، ليصبح بذلك ابن زمنه.

مراسلة إفتراضية

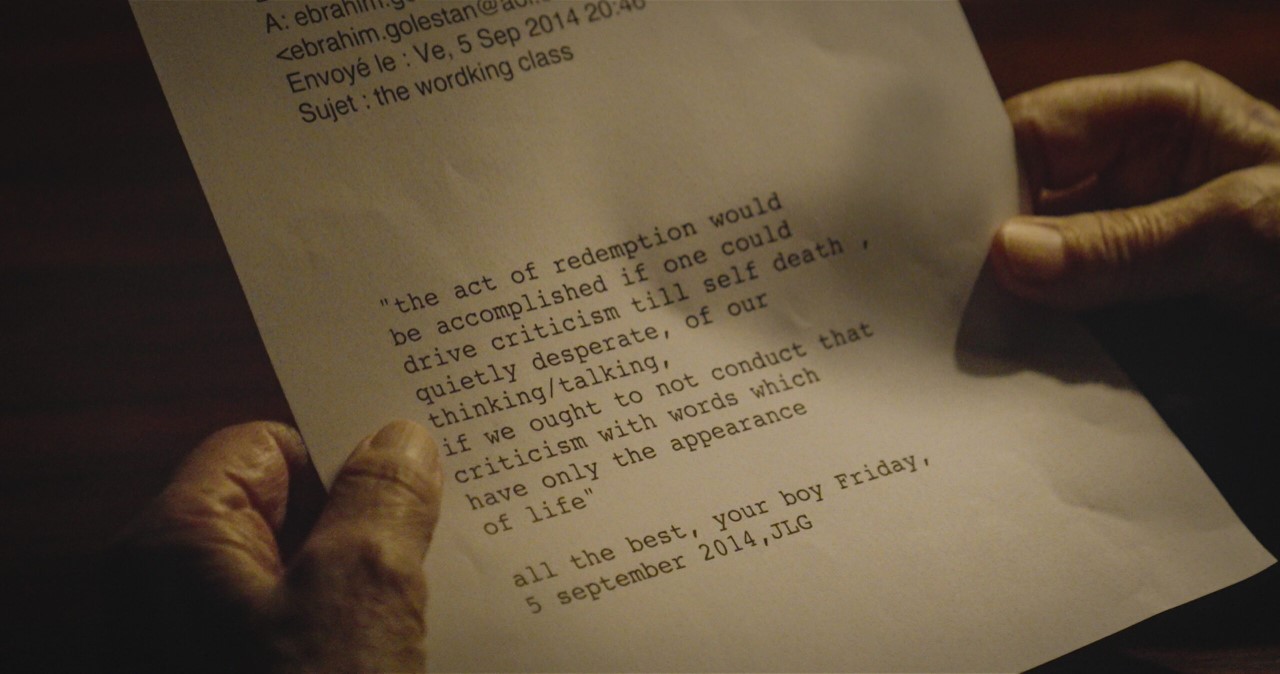

غودار الذي لطالما فرّق بين اللغة كوسيلة تعبير واللغة باعتبارها وسيلة تواصل، راح يراسل غلستان وهو جالس في بيته الواقع في رول (سويسرا)، في ما يشبه منفى اختيارياً فرضه على نفسه. غلستان، من جانبه، بدأ يتلقى تلك المراسلات وهو يتنقّل بين غرف مسكنه الفخم الكائن في مكان ما في انجلترا. إستمرت المراسلات لأكثر من ستة أشهر. كلّ يوم جمعة هناك رسالة يجب أن تُرسل وتُفتح وتُقرأ ونحن شهود عليها. رسالة من غريب إلى غريب. لا توجد رسالة مثل غيرها، وفي هذا يمكن الاعتماد على ابتكارية غودار الذي يعرف كيف يفاجئ غلستان. والأخير مهما فعل، سيبقى الحلقة الأضعف في الفيلم. فغودار يتلاعب به، كما تلاعب دائماً بالمُشاهد واختبره، حد أن غلستان سيكرر دهشته مراراً من هذا الاسلوب، وفي إحدى جمله التي ستبقى عالقة في بال المُشاهد، سيقول: "هناك بعض الادعاء عند غودار، قد يكون ذلك بسبب تربيته المسيحية". لكن غودار سيبقى وفياً لنفسه حتى الرمق الأخير من الفيلم، مفخّخاً رسائله الإلكترونية بالألغاز والأحجية. يرسل سكرينشوتات وسلفيات مجنونة، لعل أجملها الصور التي يتبادلها الرجلان وهما على فراش المستشفى، كلّ منهما من موقعه.

وهذا كله في فيلم لديه الكثير ليقوله عن الشيخوخة، ويقوله بالكثير من الحنان والعاطفة. المراسَلة التي تنشأ بين الرجلين تنشأ على أرض غير متكافئة، ومن هذا التفاوت يولد فيلم ظريف وإنساني وشاعري. فما يكتبه غودار لغلستان ساخر، ومتكلف في بعض الأحيان، يكشف مفهومه للوجود وللدروب التي طالما غامر عليها في الكثير من أفلامه. أما غلستان فهو المتلقي الذي لا حول له ولا قوة، يحاول بلا جدوى الإتيان ببعض المنطق لكلّ هذه المراسلات، ويطرح الأسئلة بصوت عال، وهو في هذا يؤدي دور المُشاهد. يرمي غودار الطابة في ملعب غلستان، وعلى الأخير ردها إليه. هل اللعبة تصل دائماً إلى الهدف المنشود؟ لا يهم، فحتى الفشل في بلوغ الهدف، يفيد الفيلم ويصبح جزءاً من كيانه.

لقطة بعد لقطة ورسالة تلو رسالة، تتعمّق العلاقة بين الأشياء والأماكن، وتتداخل الشؤون التي يطرحها الفيلم (من دون أن يدّعي طرحها) في خلطة عجيبة، لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل، ليبلغ معها مصاف القصيدة. نعم، تحيك فراهاني قصيدة من مجرد مَشاهد التقطتها هنا وهناك، ولكن بفضل المونتاج البارع، فأنها تزجنا في لعبة مرايا بين رجلين يجدان نفسيهما وقد صنعت الرسائل المتبادلة بينهما تواصلاً فكرياً ووجدانياً مفقوداً عند كثيرين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يصوّر الفيلم غودار وغلستان كناجيين من القرن الماضي. روحاهما أشبه بجزيرتين مفصولتين بعضاً عن بعض، ولكن تحاولان الاقتراب الواحدة من الأخرى. وما الرسائل سوى ضفاف تينك الجزيرتين. إنهما جزيرتان هجرهما الكثير من الأشياء، إلا أنهما ما زالتا عامرتين بالرغبة. لا شيء في الفيلم يوحي بالزمن الذي يدور فيه، سوى رسالة مؤرخة بتاريخ 2015 نلمحها من طريق الصدفة، لكن هذا لا ينفي أننا أمام ما يقارب قرناً من التساؤلات التي تحضر في كلمات الرجلين اللذين ينصاعان إلى هذه اللعبة الحميمة، ببطء لا يشبه إيقاع العصر، وبذكاء يثير الإعجاب، وبطرافة فقط الحكماء قادرون عليها. تحاول فراهاني فهم العلاقة وارتداداتها، من خلال شذرات لا من خلال الاستمرارية. وهذا في ذاته يُعتبر تحدياً عند أي سينمائي. هذا فيلم تفكيكي عن كيف يمكن مفكرين أن يتواصلا في ظلّ التكنولوجيا الحديثة التي تتيح التمترس خلف الشاشات، وهل يكفي الاتفاق على المسلّمات لإنشاء تواصل فكري حقيقي؟ هذا التبادل الفكري والعاطفي والسياسي لن ينتهي بخلاصة أو بنتيجة ملموسة. فالطريق إلى البيت أجمل من البيت، كما كتب محمود درويش. وبعد تبدد كلّ شيء، تبقى حتماً لحظات محسوسة… صدى من هنا، نظرة في الكاميرا من هناك، كما عندما ينظر غودار في العدسة وهو يدس المياه في نبيذه، تماماً كما فعل طوال حياته، ضارباً الجمال بالجمال.