سنوات مضت، لعلها شارفت على العشر، ولم أنس بعد حواراً هادئاً في ظاهره، محتدماً في باطنه، مع سائق تاكسي ذات ليلة باردة من ليالي شتاء القاهرة.

كانت السيارة تتقدم ببطء مثير للأعصاب، في شارع جانبي من شوارع حي مدينة نصر، وكان السبب الواضح لذلك الاختناق المروري المعتاد في نهار القاهرة دون ليلها هو انتشار الشرطة بكثافة في محيط كنيسة هناك، إلى حد الاستيلاء الكامل على أحد اتجاهي الشارع، وتحويل الآخر إلى طريق مزدوج أوشكت السيارات أن تتصادم فيه أو يعتصر كبيرها صغيرها. كان مفهوماً أن ذلك الإجراء الاحترازي قد اتخذ تحسباً للتهديدات الإرهابية التي تتزايد مع اقتراب الاحتفالات بميلاد السيد المسيح، عليه السلام. لم يوجه سائق التاكسي لومه وغضبه إلى الإرهاب والعقول المتحجرة التي تحيل حياة المسيحيين والمسلمين على السواء إلى جحيم، بل ولم يوجهه إلى العقلية الأمنية التي تحيل هي الأخرى بطريقتها حياة الناس مهما تكن مللهم إلى جحيم من طينة أخرى، لكنه صب جم غضبه على الكنيسة! فمضى يردد افتراءات مقيتة، لكن لها نصيباً من الذيوع، عما يجري داخل الكنيسة من تجاوزات جنسية!

مدركاً منذ يفاعتي أن الكنيسة محاطة بقدر كبير من الغموض في عقول كثيرة (مقارنة بالمسجد بديهة بانفتاحه وخلوه من أي غرف مغلقة وافتقار القائمين عليه إلى أي قداسة مكرسة)، وأن افتراءات كثيرة لا يمكن أن يكون لها أصل ـ لكن لها دوافع كثيرة لا مجال هنا لذكرها ناهيكم عن محاولة إبطالها- تنسج حولها، مدركاً ذلك كله، سألت السائق أسئلة بسيطة، أتصور أنها لا تعدم منطقاً تستند إليه: في رأيك، هل ضاقت الدنيا في وجه عاص فلا يجد مكاناً يمارس فيه معصيته إلا الكنيسة، وما الذي يحمل رجلاً وامرأة آثمين على اختيار الكنيسة تحديداً لارتكاب إثمهما، وهل يمكن أن يخطر له أن يجرؤ مسلم ومسلمة على مثل ذلك في مسجد، وهل يتصور أن الكنيسة بالنسبة لمسيحي أقل قداسة من المسجد بالنسبة لمسلم، لكن أنَّى لأسئلة كهذه أن تزعزع تراثاً قديماً من الاحتقان أو الفضول أو الخرافات التي تراكمت في العقول والقلوب على مدار القرون؟ مع ذلك طرحتها عليه، ورأيته يتراجع عن غضبه، لا لتغير قناعته في تقديري، وإنما لأنه سائق تاكسي، وهؤلاء ينتهزون الفرصة للثرثرة لكنهم يمقتون الجدال.

ربما لا يخلو تراث الافتراء على الكنيسة من منفعة للبعض أحياناً، فقد حدث مثلاً أن صدرت في القاهرة قبل بضعة عقود ترجمة مبكرة ومغمورة لأهم وأشهر روايات الكاتب الإيطالي أومبرتو إيكو (1932-2016) بعنوان عجيب هو، إن صحت ذاكرتي، "الجنس في الكنيسة"! ولا بد أن الغاية الواضحة والانتهازية من ذلك العنوان كانت تجارية، ترمي إلى بيع أكبر عدد ممكن من النسخ التي ما كانت لتمتد إليها إلا أيد قليلة إذا ما حملت الترجمة الواجبة لعنوانها، أي "اسم الوردة". ولعل الانتهازية أيضاً كانت سبباً من أسباب لجوء كاتب الإثارة الأميركي دان براون (1964 -) في اثنتين من أهم رواياته وأروجها ـ وهما بحسب ترتيب الشهرة لا الصدور "شيفرة دافينشي" و"ملائكة وشياطين"، على "فضح" بعض أسرار الكنيسة وتجاوزاتها. فالكنيسة في الغرب، ليست أقل إثارة للفضول، أو تعرضاً للنقد، بل إن سهاماً أكثر من سهام سوء الظن والخيال المريض تصوب في الغرب المسيحي. ولعل من اللازم أو الأحوط القول، إن هذه السهام ليست دائماً افتراءات محضة، وليست جميعها منعدمة الأصول تماماً.

فلا شك أن الكنيسة الكاثوليكية اقترفت في لحظات من ماضيها الطويل خطايا، ولا شك أن بعض هذه الخطايا فادح، وبعضها ذائع الشهرة، فمنها ما قام على استغلال خوف البسطاء من مجهول ما بعد الموت إلى حد التضحية بكل أسباب الحياة شراء لصك غفران بعد الموت، ومنها ما قام على استغلال شهوات الملوك إلى بسط النفوذ ونهب الشعوب إلى حد استغلال الصليب في حملات عسكرية دامية على مدار قرون، وبينها ما قام على ضيق الأفق وتحجر العقول لدرجة أن يحارب العلم وينتصر للتصورات الخرافية المتهافتة عن الكون والخلق، ومنها ما قام على التعصب الديني المقيت إلى درجة محاكمة الناس والتفتيش في ضمائرهم بحثاً عن العقائد المكنونة في الصدور ثم الفحش في معاقبتهم إلى حد الإحراق، لكن أي مؤسسة هذه التي يمكن أن يدوم بقاؤها أكثر من ألفي سنة وتبرأ من الأخطاء بل الخطايا؟

الأسرار الغائبة

قرابة ثمانية عقود من الزمن مضت الآن على انتهاء الحرب العالمية الثانية، أزيل خلالها الغبار عن كثير من الأسرار الغائبة أسفل ما خلفته من ركام وحطام في كل موضع من العالم تقريباً، لكن من المؤكد أن بعض هذه الأسرار لم يزل باقياً، ومن هذه سر "ذو قوة فكرية وعاطفية وروحية هائلة" على حد تعبير ديفيد شريبمان في مقالته بـ"بوسطن غلوب" في 26 مايو (أيار) الحالي، ذلك هو السر المتعلق بدور البابا بيوس الثاني عشر والفاتيكان في قيام ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانهيارهما أيضاً، وفي ما تعرض له يهود أوروبا من ملاحقات واعتقالات جماعية بل وأعمال قتل جماعي.

ربما لا يكون هذا سراً كاملاً، مكنوناً، فهذا البابا بالذات يوشك أن يكون من أسوأ آباء الكنيسة الكاثوليكية سمعة في التاريخ الحديث، فأي من أسلافه أو خلفائه استحق لقب "بابا هتلر" أو تعرض للاتهام بأن يديه ملطختان بدم يهود إيطاليا؟ لكن هذه المزاعم بقيت بحاجة إلى تأكيد قاطع، أو نفي قاطع، إلى أن صدر قرار من الفاتيكان في عام 2019 برفع السرية عن أرشيف البابا بيوس الثاني عشر (وقد برر البابا فرانسوا القرار بقوله، إن "الكنيسة ليس لديها ما تخافه من التاريخ")، فبات للباحثين أن يطلبوا فيه إجابة لهذا السؤال: هل كان حقاً البابا بيوس الثاني عشر نازياً، فاشياً، معادياً للسامية، شريكاً في أعمال إبادة جماعية لعلها الأسوأ في التاريخ المعاصر؟

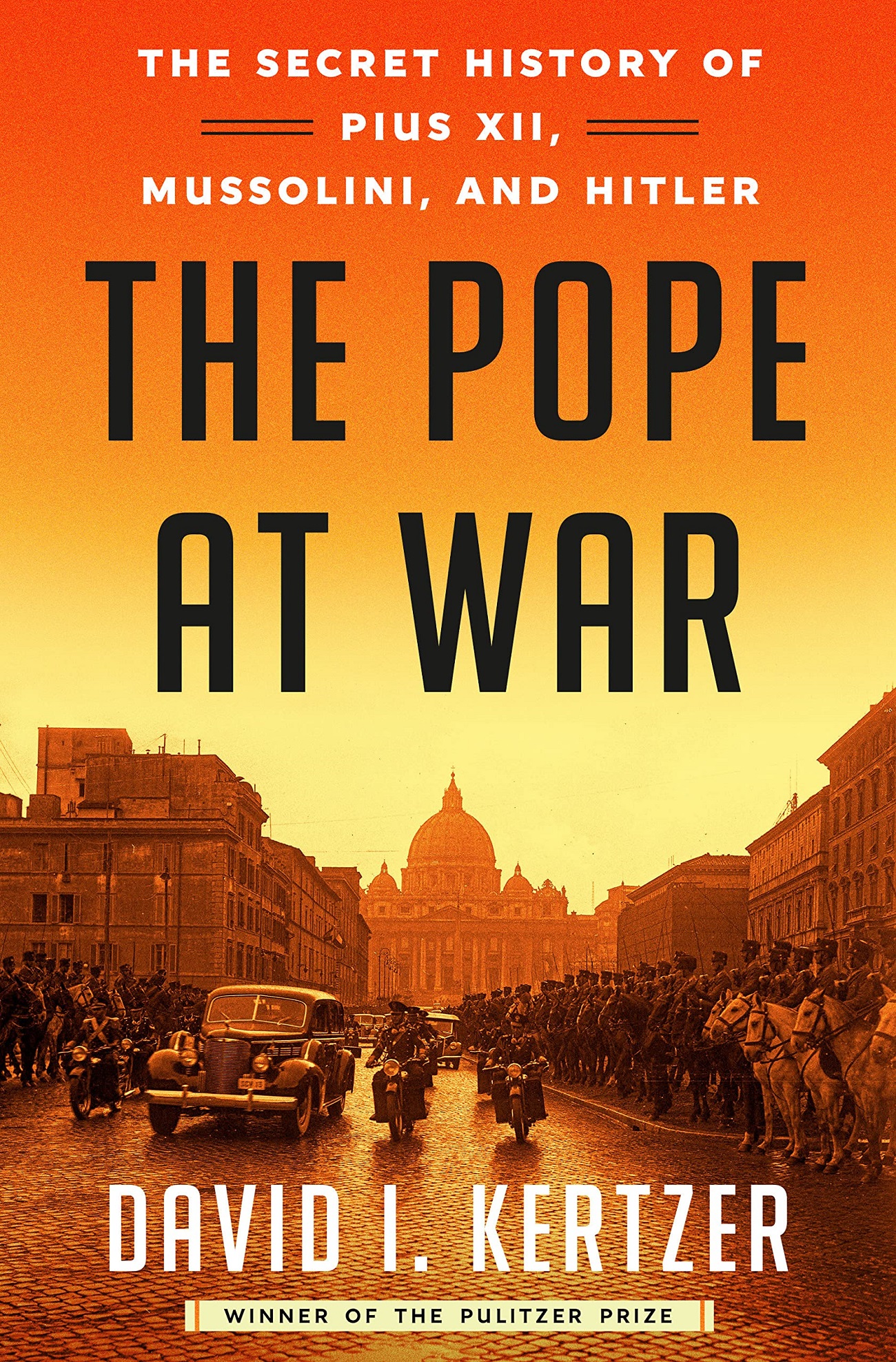

في محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة، صدر حديثاً عن دار "راندم هاوس" كتاب عنوانه "حرب البابا، التاريخ السري للبابا بيوس الثاني عشر وموسوليني وهتلر" للباحث ديفيد أي كيرتزر.

الصمت القاتل

بعد تنقيب دام لسنوات في آلاف من الوثائق التي أفرجت عنها الفاتيكان، قدم الباحث في جامعة براون الأميركية بحثاً عميقاً، يوثق عملية صنع القرار التي أفضت بالبابا بيوس الثاني عشر إلى التزام الصمت إزاء أعمال الإبادة الجماعية التي اقترفها هتلر، ويتناول مسألة ما إذا كان البابا قد تواطأ بالصمت مع طاغيتي عصره الشهيرين، أم تآمر ضدهما في السر، وهل كان صمته دعماً لمعاداة السامية أم تغطية على أفعال هادئة ترقى إلى أن تعتبر حملة خفية لمد يد العون لليهود في لحظة اضطهادهم؟

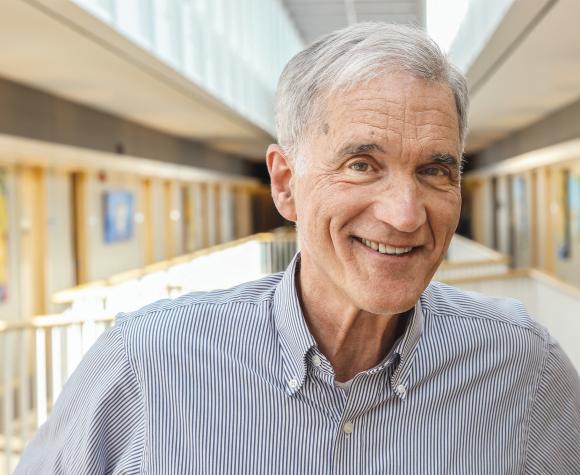

ولد ديفيد كيرتزر، البالغ من العمر تسعة وسبعين عاماً، لأب حاخام تبنى وسط أبنائه طفلاً يهودياً تعرض أهله للقتل في معسكر أوشفيتز النازي، كما كان له في سنوات دراسته الجامعية، بحسب حوار أجراه معه جيسون هوروفيتز ونشرته "نيويورك تايمز" في 27 مايو الحالي- نشاط سياسي مناهض لحرب فيتنام (أدى إلى اعتقاله في زنزانة واحدة مع الأديب الأميركي الشهير نورمان ميلر)، فصبغته هذه الخلفية العائلية والسياسية بـ"حس من الغضب الأخلاقي هذبته حيطة الباحث"، على حد وصفه في الحوار.

للإجابة عن هذه الأسئلة المتعلقة بعلاقة الفاتيكان في عهد بيوس الثاني عشر بالنازية والفاشية والهولوكوست، يضع كيرتزر بين أيدينا قرابة 670 صفحة يخلص فيها إلى أن البابا مني بـ"فشل أخلاقي" إذ آثر الحفاظ على دور الكنيسة وسلطتها وامتيازاتها، ولم ير الكارثة الجارية أسفل شرفات الفاتيكان وفي عموم أوروبا وأجزاء كثيرة من العالم رؤيتها الحقة باعتبارها تهديداً موجهاً إلى صلب القيم التي يفترض أن الكنيسة تعتنقها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يرى ديفيد شريبمان في استعراضه للكتاب أنه مع اجتياح القوات النازية لوسط أوروبا وبلجيكا وفرنسا، تغيرت أهداف البابا كثيراً، لكنها ظلت دائماً متناغمة مع بعضها بعضاً، فقد كان من أهدافه أن يحافظ على الكنيسة في ظل مستقبل تكون فيه ألمانيا هي القوة المسيطرة في أوروبا، وأن يحافظ على وضعها في وطنها القريب، أي إيطاليا، في ظل قيام بينيتو موسوليني بتوطيد العلاقات بينه وبين أدولف هتلر، وأن يبعد الشيوعية الشهيرة بعدائها للدين عن إيطاليا في ظل تقدم قوات الاتحاد السوفياتي العسكرية، وأن يضمن عدم تعرض روما والفاتيكان بصفة خاصة للقصف أو الهجوم البري مع بدء الحلفاء مسيرتهم لتحرير أوروبا.

يبدو أن البابا، في ظل هذه المخاوف المتتالية حيناً والمتداخلة أحياناً، قدر أنه إذا جهر بمناصرة اليهود، أو أعلن رفضه للنازية، أو شكك في دوافع موسوليني ومناهجه، فإنه قد يخاطر بنفور الكاثوليك من خطابه، والأخطر من ذلك أنه قد يعرضهم لانتقام الطاغيتين. فكان الصمت خياراً أسهل وأحكم وأقل خطراً، لكنه "الصمت القاتل"، على حد وصف شريبمان.

استراتيجية العقيدة لا الدولة

يبرز البابا بيوس الثاني عشر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية لا بروز الحارس الأخلاقي أو الروحاني، وإنما بوصفه فترة انتقال مأساوية بين بيوس الحادي عشر الذي كان يمقت موسوليني وهتلر فبادلاه مقتاً بمقت، والبابا يوحنا الثالث والعشرين الذي يحتل مقام الأبطال في نظر الكاثوليك واليهود على السواء. أما بيوس الثاني عشر، فقوبل تنصيبه بابا للفاتيكان بارتياح كبير من موسوليني وترحيب من هتلر، ويوضح ديفيد كيرتزر، بناء على بحثه في وثائق الأرشيف البابوي وفي وثائق خارجية أيضاً، أن البابا الجديد سارع إلى وضع استراتيجية للتعامل مع القارة المكروبة بالحرب قوامها الثبات، والهدوء، والتركيز على أمور العقيدة بدلاً من أمور الدولة، والتركيز على إعلاء قيم السلام بوصفه "عطية إلهية ترغب فيها جميع الأنفس الطيبة" وباعتباره "ثمرة من ثمار الإحسان والعدل".

وتلك رؤية ذهب كيرتزر إلى أنها "تتطابق كثيراً مع هتلر وموسوليني اللذين رأيا أن معاهدة فرساي التي انتهت بها الحرب الكبرى [أي العالمية الأولى] لا يمكن أن تفرز سلاماً حقيقياً لأنها، في رأيهما، لم تكن عادلة".

تعامى بيوس، بحسب ما يصوره كيرتزر، عن آراء موسوليني في محنة اليهود (مكتفياً بإنقاذ حياة الكاثوليك الذين كانوا يهوداً من قبل أو أبناء ليهود)، وغض الطرف عن مصير بولندا (خشية أن يغضب بكلامه الكاثوليك في بولندا وكنائسهم) ولم يعلق على غزو النازي لبلجيكا وفرنسا (وقد ظن أن الصمت أنسب تكتيك لإبقاء إيطاليا خارج الحرب) كما أنه لم ينتقد صراخ هتلر وهذيانه (راغباً في أن يحافظ على إمكانية التدخل البابوي من أجل السلام). ويقر كيرتزر أن ذلك كله لم يفلح في شيء.

لم يتقبل كيرتزر خوف بيوس من الشيوعية واعتقاده أن قوات المحور هي التي ستفوز بالحرب، ورغبته في حماية مصالح الكنيسة باعتبارها دوافع مفهومة إن لم تكن مشروعة إلى اتقاء شر هتلر وموسوليني، بل إنه أشار إلى أن سفيري الطاغيتين في الفاتيكان هما اللذان وضعا بيوس الثاني عشر على عرش الكنيسة، بما يعني أن دين البابا للطاغيتين بمنصبه البابوي ربما كان أكبر من خوفه على الكاثوليك الألمان أن يدفعوا هم ثمن إغضابه للفوهرر.

ويمضي الكتاب أبعد من ذلك فيكشف النقاب عن قيام أمير ألماني نازي متحمس بدور قناة الاتصال الخلفية السرية بين بيوس الثاني عشر وهتلر، وعن أن كبير مستشاري البابا للشؤون اليهودية وجه إليه رسالة يحثه فيها على عدم الاعتراض على الأمر الفاشي بالقبض على أغلب يهود إيطاليا وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

مع الغزو الألماني لروسيا، تضاعفت مشكلات البابا، فقد كان بشكل طبيعي ناقماً على الاتحاد السوفياتي بسبب الشيوعية والعداء للدين، لكنه تساءل "لو كان لي أن أتكلم عن البلشفية، وأنا على أتم الاستعداد لذلك، فهل لا أقول شيئاً عن النازية؟"

يرى كيرتزر أن ذلك العناء الشديد في الحسابات هو الذي أدى بالبابا في النهاية إلى عدم القيام بأي شيء، وذلك في وقت كان الصمت فيه تواطؤاً، والتقاعس عن العمل هو في جوهره عمل، وعمل حاسم، وله أثره. ويرى أن البابا كان على علم بما يجري، وعلى علم بالعواقب والتبعات، ومع أن المناسبة سنحت له في رسالة الكريسماس البابوية لعام 1942 للحديث عن "مئات آلاف ممن قضي عليهم أن يموتوا أو يبيدوا بالتدريج دونما جريرة أو ذنب إلا بسبب بلدهم أو عرقهم"، لكن تلك الجملة لم ترق حتى إلى أن تكون بداية، إذ يقول كيرتزر، إنها لم تتجاوز "قولاً مدفوناً بإحكام" وسط خطاب طويل من أربع وعشرين صفحة وإن البابا "لم يأت في أي موضع على ذكر النازيين أو اليهود"، وإنه لم يتبعها بشيء، فكانت النتيجة ـ بحسب تقدير ديفيد شريبمان ـ أكبر مأساة في بابويته، وفرصة عظيمة مهدرة، مؤكد أن إهدارها لم يكن هو الذي تسبب في الهولوكوست، لكن المؤكد أيضاً أنه لم يمنع وقوعها.

غير أن البابا لا يعدم أنصاراً يمحون عنه وصمة "بابا الفوهرر" قاتل يهود روما التي تلوث بياض مسوحه الكنسية، فثمة من يرون أن الكنيسة في عهده ساعدت اليهود سراً، لكن أعداء الكاثوليكية وكارهيها هم الذين يتعمدون تلويث الكنيسة ممثلة في شخصه الذي لم يزل الاعتراف به قديساً موضع نظر من الكنيسة.

من هؤلاء مايكل هيسيمان- وهو أيضاً مؤلف كتاب حديث عن بيوس الثاني عشر- إذ يقول إن البابا لو كان قد جهر باعتراضه على النازية والفاشية والهولوكوست "لما أنقذ بذلك يهودياً وأحداً، بل لتسبب في قتل مزيد". وهيسيمان لا يعتبر بيوس الثاني عشر بريئاً من معاداة السامية وحسب، إنما يعتبره نصيراً لليهود، إذ يرى في كتابه أن الفاتيكان في موقفها خلال الحرب العالمية الثانية التزمت بتراث الحياد الذي درجت على الالتزام به، وأنها عملت من وراء الستار على إخفاء اليهود في الأديرة، ووزعت عليهم شهادات معمودية زائفة!

لكن، أما من احتمالات أخرى؟ ألا بديل عن أن يكون بيوس الثاني عشر إما خائناً وقاتلاً، أو بطلاً مقاوماً لإبادة اليهود، إما شيطاناً أو ملاكاً، وكأننا في رواية ساذجة لدان براون؟

يبدو للأسف أن الأمر كذلك، ويبدو أن ما دسه البابا على سبيل المثال في خطاب الكريسماس البابوي ليس كافياً، لأنه فيما يتعلق بالهولوكوست، وإدانتها، والاصطفاف مع ضحاياها اليهود، لا مجال للاعتماد على أن كل لبيب بالإشارة يفهم، ولا مجال للتلميح، أو للكلام الخافت، ويبدو أن البعض لن يرضوا إلا بمحاكمة البابا بأثر رجعي، مع ضمان ألا تنتهي المحاكمة وفقاً لأي ظرف إلى حكم غير الإدانة.

لكن، هل كان بوسع البابا فعلاً أن يدافع عن اليهود ويمنع استهدافهم، هل كان بوسعه أن يساعد أو يسهم في منع اجتياح أوروبا بلداً بعد بلد، هل كانت سلطته الروحية قادرة على فرض السلام؟ لو كان ذلك صحيحاً، وآثر الرجل الصمت والسلامة والنجاة بكنيسته، لو أنه ضحى من أجل مصلحة الكنيسة بدماء الملايين من الأنفس في شتى أرجاء العالم، فلا شك أنه يجب أن يدان أشد الإدانة.

لكن لا يظن أحد هذه القدرة لبابا، أو لكنيسة، أو لدين، فنحن في النهاية نتحدث عن منتصف القرن العشرين، بعد قرون من إضعاف الكنيسة وتهميشها، واستتباب الأمور في أغلب أوروبا للعلمانية. لا شك أن كلمة يقولها شخص في مكانة بابا الكنيسة الكاثوليكية يكون لها أثرها المعنوي الهائل، لكنه الأثر المعنوي الأخلاقي المؤثر في تكوين النفوس لا في تحريك الجيوش ورسم الحدود وتكوين المواقف السياسية القائمة على المصالح في الأغلبية الكاسحة من الحالات. ولا شك أن من يجد نفسه في موقع المسؤول إما عن النجاة بدين كامل أو تعريضه لخطر قد يصل فعلاً إلى الزوال فإنه يكون مرغماً على أن يوازن بين الأضرار، ويختار الأقل سوءاً بين الاختيارات المطروحة، ومؤكد أن كاتباً آخر، ذا ميل عقائدي آخر، كان ليرى مثلاً، أن بابا الكنيسة الكاثوليكية بيوس الثاني عشر ارتضى أن يترك للتاريخ صورته يسيرة التلويث على أن يترك صورته بوصفه آخر بابوات كيان كان يعرف في زمان غابر بالكنيسة.

ولا أقول إن ذلك، بالقطع، كان دافع بيوس الثاني عشر إلى ما فعله أو بالأحرى إلى ما لم يفعله، لكنه احتمال وارد، وإذا كان باحث قد أهمل هذا الاحتمال، فربما يجدر بالقراء ألا يهملوه.

عنوان الكتاب: THE POPE AT WAR: The Secret History of Pius XII، Mussolini، and Hitler

تأليف: David I. Kertzer

الناشر: Random House