بدأ التأريخ السينمائي عالمياً بالعروض القصيرة الأولى لأفلام الأخوين الفرنسيين "لومير" عام 1895، إلا أن بعض الأوروبيين صنعوا عروضهم السينمائية الخاصة قبل ذلك التاريخ بوقت غير بعيد؛ مستخدمين أفراداً من الزنوج وجماعات قبائل الهنود وغيرهم، وذلك بوضعهم داخل أقفاص حديدية أو سياجات بغرض الفرجة في الميادين العامة، معتبرين إياهم شاذين عن تطور الجنس البشري، بالتالي فهم محل اكتشاف دائم من منطلق غرائب الكائنات الشبيهة بالإنسان.

انضم إلى هذه العروض فئات أخرى من أصحاب العاهات الخلقية أو الأمراض النادرة الظاهرة للعين، إضافة إلى الأقزام وأصحاب الأصابع الزائدة والأحجام غير الطبيعية.

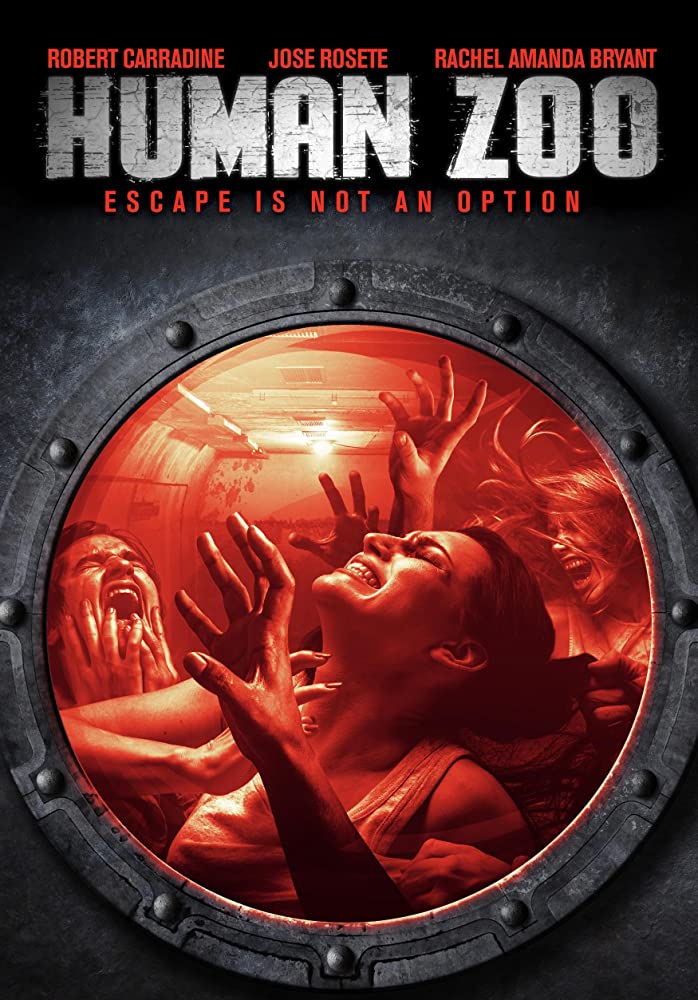

عُرفت هذه الظاهرة الحية باسم حديقة الحيوان البشرية وهي الثيمة التي يستخدمها المخرج الأميركي جون إي سيمور لفيلمه الأخير"Human zoo"، الموجود على منصة نتفليكس منذ مايو (أيار) 2020، وهو سيناريو مشترك بين المخرج وأحد أبطال العمل الممثل جون د. كروفورد.

تدور الفكرة الرئيسة حول تجربة غريبة دعت إليها إحدى الشركات، يتم فيها حبس مجموعة من المتسابقين داخل زنازين فردية "حبس انفرادي" لفترة زمنية غير محددة؛ تستمر حتى بقاء آخر متسابق إلى نهاية التجربة، فيما يتساقط تباعاً كل من لم يحتمل الحبس، معلناً انسحابه برفع يديه "في وضع تصالب" أمام شاشة المراقبة كي يخرجوه من التنافس. حدث ذلك في ربيع عام 2017 كما تقول المقدمة المكتوبة في التتر – ولا يوجد مغزى واضح من تحديد سنة هذا الاختبار- على أن يتم بث مباشر عبر الإنترنت وعلى مدار 24 ساعة لحالة السجين الانفرادي من محبسه، وفي النهاية سيفوز آخر متسابق استطاع التحمل بمبلغ مليون دولار، والذي يتضاعف قبل دخولهم الزنازين من خلال رئيس شركة الإنتاج حين يخبرهم بذلك، فقد باعت الشركة حقوق البث تجارياً مقدماً للموسم الثاني من المسابقة في العام المقبل قبل بدء موسمها الأول.

الفكرة أساس

يرتكز الفيلم على عنصر الفكرة أكثر من العناصر السينمائية الأخرى، مُكتفياً بالتصوير الداخلي لكل المشاهد من داخل الزنازين ومن زاوية تصوير واحدة أفقياً أعلى يمين الكادر عبر كاميرا المراقبة المُثبتة التي تنقل لنا التصاعد الانفعالي للشخصيات بمرور الوقت. وبعض المشاهد القليلة في البداية لمراحل اختيار المتسابقين داخل المؤسسة صاحبة الجائزة، مع غياب تام لأي مشاهد خارجية –ليلاً أو نهاراً- علاوة على عدم التحديد الزمني إلا من خلال العدادات الجانبية التي تظهر من وقت إلى آخر على يمين الشاشة؛ تسجل مرور أيام الاختبار "الثمانية" بالتوالي، فيما تؤكد الوقت الجزئي للساعات.

على مستوى الشخصيات حرص السيناريو على تقديم خلطة متنوعة تمثل شرائح مختلفة من المواطنين، فهناك موظف، عارضة أزياء، مُسنّ يريد الجائزة لإجراء عملية لزوجته، شابة حديثة الزواج، رياضي، مدرب يوغا، فتاة مضطربة نفسياً، رجل أسيوي، بالتالي نحن أمام نموذج للإنسان في عمومه، بعيداً من أي تحديدات مكانية، اللهم الدولة؛ أميركا، المُقام فيها المسابقة، كإشارة إلى مناخ يتبنى حريات الفرد في تحديد مصيره أو كما يروّج لذلك.

يتم تقديم الشخصيات من دون معرفة أسمائهم أو عملهم في الاختبارات الأولى بواسطة لقطات ثابتة بخلفية ستارة محايدة، كالتي تستعمل للمجرمين أثناء التقاط الصور لهم لضمها إلى الملفات قبل تنفيذ الأحكام عليهم. وبعد اختيار المشاركين نتعرف إلى أسمائهم ووظائفهم وتتغير الخلفية هنا وكادر التصوير "كلوز أب" بخلفية سينمائية، لتبدأ الشخصيات بماركوس (جون د. كروفورد) ـ كاتب السيناريو ـ كأنه تواطؤ غير معلن على أن ما سنشاهده محض خيال فني، أو هو عالم موازٍ للعالم الحقيقي ولكن من عين كاميرا. لا سيما حين يتم ذكر اسم المخرج لارس فون ترير من قبل إحدى الموظفات حين تُخبر المنتظرين أن "ترير لن يتحمل هذا الهراء" ولما أُشتهر المخرج الدنماركي بأفلامه السوداوية، فالتعليق بمثابة رسالة خفية لترير بأن ثمة ما هو أكثر سوداوية في الحياة العادية من العوالم المتخيلة.

هناك لجنة تحكيم صغيرة مكوّنة من موظفتين، يبدأ الفيلم بكتابة الفكرة عبر التتر، وفي المشهد الافتتاحي نرى مجموعة المتسابقين ينتظرون داخل قاعة الاستقبال، وفي القطع الثالث نصل إلى اسم الفيلم "حديقة الحيوان البشرية" والذي يدخل بنا مباشرة إلى لجنة الاختيار. تسأل إحدى الموظفات متسابقة شابة عن السبب الحقيقي الذي يجعلها تقبل الحبس الانفرادي، فتجيب الفتاة "هل من السيء القول إنه من أجل كسب المال فعلاً".

شاب آخر يخبرها بأنه لجأ إلى الحبس الانفرادي بدافع السيطرة على البيئة المحيطة في مقابل إعطاء السيطرة الرقابية لشخص آخر – مُراقب المسابقة- أما مُدرب اليوغا فكانت رغبته منبعها الخلود للذات والمواجهة مع النفس. حين تنتقل الأسئلة إلى مستوى آخر، تسألهم الموظفة، لماذا سيُقبل الجمهور على مشاهدتك، وتأتي أغلب الإجابات كاحتفاء بذواتهم الإنسانية؛ فبعضهم يقول "سأسحر الجمهور بذكائي وفطنتي"، ومنهم من يعتز بقضيبه مصدر تميُزه، ثم أخرى لا ترى محلاً للسؤال من البداية "أنظري لي وستعرفين لماذا سيحرص الجمهور على مشاهدتي"، أما أحد السجناء القدامى فيقر بأنه يحب نفسه وبالتالي فالجمهور سيحبه حتى وإن لم يُصرح بذلك.

متسابقون واحتفالية

نحن أمام احتفالية من المتسابقين بحالة كونهم بني آدميين؛ الجميع لديه إمكانات يقتنع بها، وتميّز قد لا يراه سواه، ومعظهم على يقين بالفوز في هذه التجربة مُتحدياً بقية المتسابقين لما يتمتع به من مكانة أعلى من الآخرين. كنوع من الصراع الأزلي بين الإنسان في مواجهة الآخر بدأه الأخوان "قابيل وهابيل" ليستمر حتى نهاية الحياة.

خلا الفيلم من أي موسيقى تصويرية سوى طنين مستمر لا يبدأ في الظهور إلا عقب دخول المتسابقين إلى محبسهم بجانب صراخهم الذي سيأتي في ما بعد، ومساحات مختلفة الطول لمونولوغات جماعية لكل منهم في محبسه، بجانب زاوية تصوير ثابتة لم تتغير طوال المشاهد سوى في آخر بضع دقائق، ما أكد تبني وجهة النظر الواحدة المطروحة.

تنتقل المشاهد لترسم تفاقم الحالة النفسية للمتسابقين، وعند أول حالة استسلام يأخذ الفيلم منحى آخر، بخاصة حين تتكرر مع متسابق ثان وثالث، ليست هناك استجابة لطلب الخروج من التنافس، ليصطدم المتسابقون واحداً تلو الآخر بحقيقة أنهم خاضعون لسجن حقيقي إجبارياً، وليس أمامهم سوى استقبال زجاجة مياه واحدة في اليوم ووجبة طعام مكونة من بضعة حبوب الشوفان عبر كوة صغيرة –لا تظهر- أسفل حائط السجن كالتي تُستخدم لتمرير الطعام إلى الحيونات داخل الأقفاص. إلا أن متسابقينا محاطون بأربعة جدران مصمتة لا يعلمون حتى الكيفية التي تم إدخالهم بها.

ربما كانت شخصية المسجون مسبقاً دلالة على تكرار الماسأة الإنسانية من فكرة "العود الأبدي" التي طرحها نيتشه قديماً؛ فهو اقترف ما أودى به إلى السجن في حيوات أخرى – باعتبار أن فعل السجن بداية ميلاد جديد- لكنه مع فرص جديدة لا يتورّع مرة أخرى عن الحبس في سبيل الحصول على المال، ما يُحيلنا على حقيقة غفلته، حتى لو تكرّرت له حيوات أخرى عدة.

إلا أن الفيلم ينتهي بالتأكيد على وجهة النظر الوجودية ببلوغ التجربة سبعة أيام متواصلة، ويأتي اليوم الثامن الذي يشهد انتهاء المجموعة بكاملها، عدا شاب وحيد بقيَ يندهش من استمراره لليوم الثامن بعد أن فقد قواه العقلية، ليعود المخرج إلى مشاهد التعرف الأولى وإحدى المتسابقات تُبلغ المشاهدين: على أقل تقدير ربما ستستمتعون بمشاهدتي على التلفاز"، منتصراً للفن الذي يبقى الجسر الأهم الذي يربط بين فكرة الحياة ومفهوم عبثيتها.

يقول بازان إن "ما نراه في الأفلام يدفعنا إلى القول إن السينما ترسي عالماً يطابق رغباتنا"، أظن أنها ليست رغبتنا فحسب، بل تخوّفاتنا كذلك.